Editorial #54

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 54. El segundo centenario de la consumación de la independencia del país se presagia gélido e intrascendente. La distancia temporal, la agitación del presente, la corrosiva conmoción de una pandemia sin atenuantes a mediano plazo, ilustran un panorama reacio a las conmemoraciones. Los números redondos suelen ser una buena excusa tanto para celebrar como para repensar, tañer las campanas o revisar aquello que fue, romper el cochinito para empalagarnos de fastuosidad o reescribir una historia que el tiempo permite escrutar con otros ojos. En BiCentenario nos propusimos analizar cómo fue aquella gesta final de un proceso que llevó poco más de una década, tan incruenta como expeditiva desde el momento en que nace el Plan de Iguala. Y también sorpresiva en el liderazgo: un militar realista que combatió a los insurgentes y que de pronto se vuelca por la causa…

Los primeros días de la trigarancia

Ana Martha Arroyo Alcántara Facultad de Filosofía y Letras-UNAM En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. Cuando fue capturado por las fuerzas del virrey, en marzo de 1821, el capitán José María Portilla, de 23 años, era muy cercano a Iturbide. En su confesión, entrega información relevante que de todos modos no afectaría la marcha emancipadora. El texto que a continuación se presenta es un interrogatorio realizado al capitán José María Portilla, un oficial trigarante capturado por las fuerzas virreinales durante los primeros días de la rebelión de Agustín de Iturbide; por lo tanto, constituye un excelente acercamiento a la cotidianidad del ejército de las tres garantías. El capitán Portilla sirvió en las fuerzas de Iturbide desde que este quedó al frente, en 1820, de la Comandancia del Sur y Rumbo a Acapulco. Ya iniciada la rebelión, en marzo de 1821, Portilla fue nombrado ayudante de…

De cuando Hidalgo e Iturbide dieron libertad

Gustavo Pérez Rodríguez Seminario de Historia Militar y Naval En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. Los intérpretes políticos de la historia quitaron a Agustín de Iturbide y Arámburu el crédito de consumador de la independencia, para ubicarlo en el espacio singular de los villanos. La pintura que aquí se analiza, sin embargo, lo presenta al lado de Miguel Hidalgo y Costilla como uno de los libertadores: Hidalgo porque inició la rebelión emancipadora e Iturbide porque logró concluirla. En este bicentenario de la consumación de la independencia mexicana se sigue debatiendo acerca de la supremacía del inicio de aquella revolución por sobre la forma en que esta concluyó. Por ello, resulta difícil que el tradicionalmente llamado “Padre la Patria” pudiera aparecer en una mención o representación conmemorativa al lado de uno de los considerados “villanos” de nuestra historia, aun y cuando este haya sido nada menos…

El norte novohispano. Olvidado, aislado y ajeno a la rebeldía

Omar Urbina PinedaEl Colegio de México En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. En los años de la guerra de independencia tanto las provincias del oriente como del occidente del virreinato vivieron en conflicto permanente, pero vinculados a contextos locales y no tanto a las arremetidas insurgentes que pronto fueron controladas. Aceptaron y se sumaron tardíamente al Plan de Iguala. Ya independientes y con nuevas autoridades, la situación de aislamiento y olvido no se modificaría tras el triunfo y caída posterior de Iturbide. En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo se levantó en armas, la llama insurgente prendió en todo el territorio de Nueva España. Las lejanas Provincias Internas no fueron ajenas a este proceso, pero, a diferencia del resto del virreinato, los levantamientos norteños fueron rápidamente reprimidos y la actividad insurgente en la región decayó por el resto de la década. Sin embargo, el ambiente…

Ramón Rayón y Vicente Filísola. Sublevación y fidelidad

Ricardo Emmanuel Estrada Velázquez Maestría en Historia de México, IIH-UMSNH En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. Los dos militares, que para 1821 servían al virreinato, fueron fundamentales para la causa independentista de Iturbide. Su aceptación para sumarse a la lucha desde Zitácuaro y Maravatío los llevaría hasta la misma ciudad de México como figuras capitales del Ejército Trigarante. La independencia absoluta, la defensa de la religión católica y la unión de los habitantes de Nueva España, sin importar origen étnico ni condición social, fueron las bases que Agustín de Iturbide utilizó en su plan proclamado en el pueblo de Iguala el 24 de febrero de 1821. Este documento, compuesto por 24 artículos, estipulaba la creación del Ejército de las Tres Garantías, fuerza militar que adquirió seguidores rápidamente debido a las relaciones de amistad que existían entre los miembros de los ejércitos realista e insurgente. En…

Vicente Guerrero afianza el bastión del sur

Reveriano Sierra Casiano Facultad de Filosofía y Letras – UNAM En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. La incorporación de la poderosa fuerza militar insurgente del arriero sureño a la estrategia de Iturbide fue el gran impulso –vendrían luego otros acuerdos militares– para la consumación de la independencia, concretada pocos meses después del pacto entre ambos en la zona de Teloloapan. En 1820, la guerra por la independencia de Nueva España, que había iniciado diez años antes en el Bajío, había menguado. El historiador conservador Lucas Alamán escribió en su Historia de Méjico… [1852], que el reino estaba totalmente pacificado, “excepto un ángulo de poca importancia en el sur de México”. En esa zona operaba principalmente Vicente Guerrero (1792-1831). Oriundo de Tixtla, Guerrero había dejado su trabajo de arriero y se unió al movimiento rebelde a finales de 1810, durante la primera campaña que José María…

Tejiendo la Independencia. El proyecto trigarante de 1821

Eduardo A. Orozco Piñón Facultad de Filosofía y Letras – UNAM En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. La promulgación del acuerdo independentista del 24 de febrero de 1821 tiene detrás una estrategia encabezada por Agustín de Iturbide, quien tres meses antes fuera enviado por el virrey a Acapulco a pacificar la zona. Iturbide buscó apoyos militares en las provincias del centro del país para luego ocupar la capital, y aunque sólo obtuvo la adhesión de Vicente Guerrero, echó a andar su proyecto político de un imperio mexicano libre e independiente. El periodo de consumación de la independencia es uno de los más incomprendidos de la historia nacional. Los actores de este proceso, así como sus motivaciones y objetivos, se nos presentan turbios, comparados con los personajes que iniciaron la gesta libertadora. Incluso, los orígenes de esta rebelión son prácticamente desconocidos por haber sido tergiversados al…

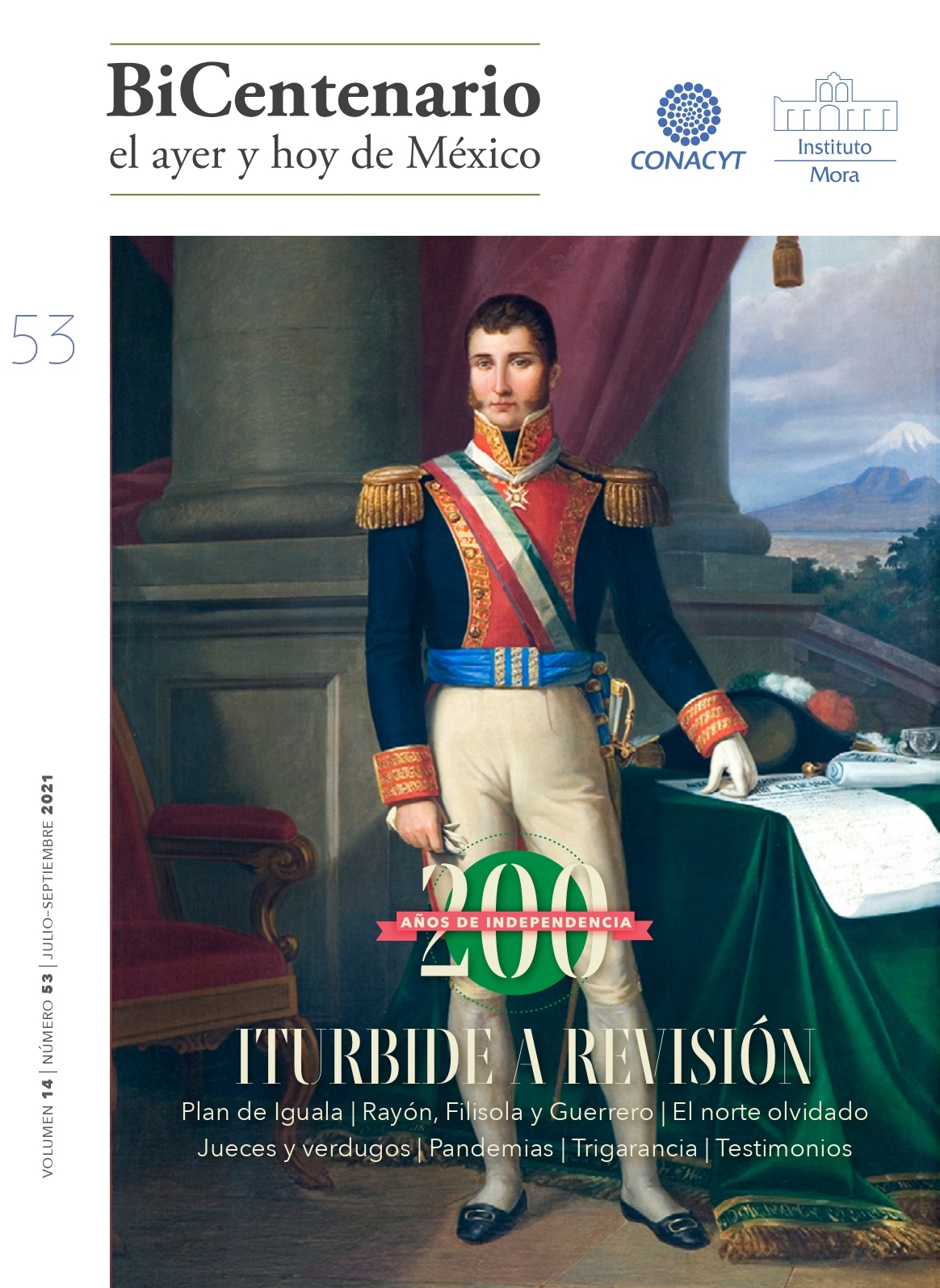

Iturbide: entre el olvido y la revisión

Josep Escrig Rosa. Becario posdoctoralInstituto de Investigaciones Históricas-UNAM En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. Hoy ya sabemos el desenlace del proceso de independencia en México tras las sublevaciones contra Agustín de Iturbide, el exilio de este y su posterior fusilamiento al intentar regresar al escenario político. Se ha esgrimido su monarquismo elitista y autoritario para quitarle un papel destacado en la emancipación de España, y minimizar sus méritos. Estamos en un año de efemérides para varios países hispanoamericanos que hace 200 años proclamaron su independencia respecto de la monarquía española. Me refiero, entre otros, a México, Perú y la entonces capitanía de Guatemala, la cual acabaría disgregándose −a partir de 1838 y tras distintos avatares político-organizativos− en los territorios que actualmente conocemos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. A pesar de la situación de crisis global −resultado de la contingencia sanitaria−, la…

EDITORIAL #53

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53. El segundo centenario de la consumación de la independencia del país se presagia gélido e intrascendente. La distancia temporal, la agitación del presente, la corrosiva conmoción de una pandemia sin atenuantes a mediano plazo, ilustran un panorama reacio a las conmemoraciones. Los números redondos suelen ser una buena excusa tanto para celebrar como para repensar, tañer las campanas o revisar aquello que fue, romper el cochinito para empalagarnos de fastuosidad o reescribir una historia que el tiempo permite escrutar con otros ojos. En BiCentenario nos propusimos analizar cómo fue aquella gesta final de un proceso que llevó poco más de una década, tan incruenta como expeditiva desde el momento en que nace el Plan de Iguala. Y también sorpresiva en el liderazgo: un militar realista que combatió a los insurgentes y que de pronto se vuelca por la causa…