Tatiana Carolina Candelario Galicia Investigadora independiente

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 56.

Los años treinta se pierden como fantasmas. Entre los documentos revisados en el archivo, el pasado se hace presente.

I

Tras una larga noche de sueños claros, Anna se despertó con una dulce sensación que inundaba su cuerpo. El sol comenzaba a salir y, sin quererlo del todo, debía despertar. Sus ojos se resistían a captar el mundo a través de las partículas de luz que entraban en esas rendijas semiabiertas, pero era inevitable, la realidad se colaba tras la finísima tela de las cortinas. Aún dentro de su cama, Anna se movió lenta y torpemente tratando de recordar qué día era. Tenía la sensación de estar perdida en el tiempo: bien podría amanecer en 1937 o en 2019. Su cerebro aún no sabía qué tiempo habitaba y, por un instante, permaneció flotando en una espesa nube.

Después de habitar sólo el cuerpo, su mente aterrizó al fin en aquella fría mañana de diciembre. Recordó que era martes y, con los ojos aún borrosos, se levantó dejando atrás la cama para dirigirse al baño. Mientras orinaba, Anna terminó de instalarse en el momento presente. Sólo tras la orina matutina el alma y el cuerpo se sintonizan, pensó.

Tras lavar sus manos bajo el chorro de agua fría se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el café se imaginaba que su casa era una cueva al lado del mar; el olor a humedad de su departamento la hacía sentirse cerca de él. Creía ver nadar peces a través de la ventana, estos se deslizaban con una sutileza y una determinación que nunca había visto en los hombres; por ello prefería a los peces.

Por este tipo de ensoñaciones a Anna siempre se le enfriaba el café. Molesta, lo calentó rápidamente. Ya no tenía tiempo de imaginar. Ahora debía bañarse y prepararse para salir lo más pronto posible, tenía que ir al archivo histórico. Aquella mañana soplaba un viento muy frío. Se abrigó bien, cogió su bolsa y sus llaves y salió apresuradamente de casa dejando tras la puerta olas y peces.

Anna debía buscar documentos para su investigación. Llevaba meses recopilando información para conocer cómo era la ciudad de México en las primeras décadas del siglo XX. Era algo que le interesaba muchísimo, sentía una pulsión por conocer la historia de la ciudad que en otro tiempo lejano llevó el nombre de Tenochtitlán. Su deseo por conocer las calles, el ambiente, los sonidos del pasado la obsesionaba.

Constantemente Anna se preguntaba cómo había sido años atrás la ciudad que ella habitaba ahora y que tanto le asombraba, le gustaba y le estresaba. ¿Qué edificios, comercios, cines, habían estado en las calles que ahora ella transitaba? ¿Cómo vestía y qué costumbres tenía la gente que siglos o décadas atrás recorrió antes que ella los mismos rumbos y que vio el mismo pero diferente cielo azul?

Con obsesión, perseguía los pasos de aquellos fantasmas.

Y al pensar sobre el sentido de la traza urbana al caminarla, supo que esta ciudad, como muchas otras, estaba hecha de sueños, deseos y metas nunca alcanzados, de planes ejecutados por el gobierno, unos acertados y otros no tanto. Estos pensamientos se adueñan de ella cada vez que va al archivo. Para llegar a él debe recorrer gran parte de la ciudad: del sur al centro.

Durante el trayecto, su mente y su vista recogen múltiples imágenes que se le impregnan al cuerpo. Al caminar recorre grandes avenidas con nombres de ríos que en otro tiempo tuvieron agua. Prácticamente todos los ríos de la ciudad fueron entubados. Y al pensar en esto recuerda una canción del grupo de rock Trolebús, que dio su primer concierto en 1985 tras el gran sismo que sufrió esta ciudad: “Marinero del río Consulado, del Río Churubusco y del Río Mixcoac. Navegaba en Chapultepec, en el lago de Aragón y en el lago de la Soledad… de la ciudad, de la ciudad”.

II

Es sorprendente lo que una metrópoli ofrece a quien la habita, pensaba Anna. Sólo es cuestión de abrir los ojos un poco más de lo habitual para ser testigos del acto sorprendente de sobrevivir. Pero pasa, siempre pasa. Los habitantes de la gran Tenochtitlán han dejado de conmoverse. En el metro, los miles de usuarios andan como entre tinieblas; no abren los ojos por miedo a quedarse ciegos. Se han acostumbrado tanto a los olores, al apretujamiento, al machucón de su piel por otros que como ellos viajan apresuradamente, que se han vuelto indiferentes. Entran y salen automáticamente de los vagones dando empujones, la gente camina con prisa; incluso quien no la tiene finge tenerla.

Anna es testigo del ritmo vertiginoso de la ciudad. La modernidad trajo un ritmo frenético tras de sí. Por las calles y avenidas comenzaron a transitar más vehículos a partir de los años treinta. Esta extraña modernidad fue la que tanto asombró e inspiró a los estridentistas.

III

La luz se filtraba tenuemente a través de la única ventana que había en el archivo. El salón estaba alumbrado también por una luz artificial y en él apenas había tres o cuatro almas más. El archivo es un lugar solitario, sombrío y frío como el pasado, pensaba Anna. Mientras escribía notas percibió un dolor en los brazos, ¿por qué le dolían? Su cara se hundía en los papeles viejos y sus manos enguantadas buscaban ansiosamente indicios, huellas que le revelaran algo significativo, algo de luz sobre ese túnel oscuro que es el pasado.

Leía, seleccionaba y transcribía documentos. Palabra a palabra, escribía y daba sentido a las historias.

Entre los documentos, el pasado se hacía presente frente a los ojos de Anna. La ciudad de México fue creciendo a un paso acelerado a partir de la década de 1930; sus límites se ampliaron como causa directa del crecimiento demográfico y de la migración del campo a la ciudad. Fueron apareciendo y esparciéndose colonias populares con sus pequeñas y endebles casas de ladrillos y techos de lámina. Y donde antes había terrenos para la siembra ahora se construía una vivienda o una pequeña fábrica. El horizonte que antes era verde comenzó a ser gris.

En esta ciudad de los años treinta la mayoría de las calles aún estaban sin pavimentar. En época de calor se levantaba el polvo y una densa nube cubría el cuerpo. En época de lluvia se hacían tremendos charcos y los zapatos se llenaban de lodo. No había escapatoria: polvo o lodo. Por las calles los obreros caminaban apresurados en ropa de mezclilla, niños con la ropa raída jugaban risueños en las vecindades y señoras con canastas llenas de comida iban en busca de una moneda a cambio de su mole con pollo, de su pan de dulce o de su champurrado.

La ciudad de México de esos años era en extremo contrastante, no sólo presentaba estas escenas de la vida cotidiana, también iba adquiriendo tintes de una modernidad sui generis: se trazaron grandes avenidas, se construyeron edificios, revistas de moda y arquitectura con las novedades internacionales que llegaban cada semana al puesto de la esquina y el deporte comenzaba a ser practicado por todas las clases sociales.

Esta ciudad crecía y se transformaba rápidamente. Se abrieron nuevas calles y se ampliaron otras como San Juan de Letrán: la primera gran avenida que inició la época moderna y la transformación urbana. De la avenida Madero a Cuatemotzin surgieron innumerables puestos de comida. Se abrieron muchos cafés en donde empleados públicos, comerciantes y uno que otro obrero, podía beber una taza de café y disfrutar de varias piezas de pan dulce por un peso con 50 centavos. En aquellos cafés también se reunían artistas, periodistas, toreros y compositores.

Las calles de la ciudad estaban llenas de puestos callejeros de comida que desprendían olor a carne con chile y que despertaba el apetito de los paseantes. Las comidas completas o corridas costaban 30 centavos y las tortas o tacos tan solo cinco. Relativamente fácil se podía engañar al estómago. Estos figones abundaban en el centro y en los barrios populares, así como a las afueras de la Plaza de Toros, en el exterior de las carpas y teatros y en la Alameda. En aquellos años la ciudad contaba con un solo comedor público que daba comida gratuita a los necesitados, pero quedaba muy lejos del centro. La falta de alimentos después de los años treinta no pareció haber sido uno de los principales problemas de esta ciudad; en una población de apenas un poco más de 1 000 000 de habitantes; sólo perecían dos o tres personas por inanición al año, según informes oficiales.

En época de lluvias sus habitantes sufrían la lucha con el fango y la inmundicia. El drenaje no llegaba a los barrios más apartados del norte y oriente de la ciudad y la eliminación de las aguas negras era verdaderamente un problema apestoso. Además, el alumbrado público era bastante escaso, sólo el centro y las colonias ricas estaban alumbradas. Las zonas más alejadas permanecían en la penumbra apenas caía la tarde.

En las colonias como la Roma, la Condesa o la Chapultepec Polanco reinaban las construcciones decó y funcionalistas. En estas zonas burguesas las casas eran enormes y tenían amplios jardines; en cambio, en las vecindades y pequeñas casas hechas de adobe la gente vivía respirando uno muy cerca del otro.

La sociedad capitalina –ricos, pobres y la muy escasa clase media– circulaba por aquellas calles y, entre conventos e iglesias, edificios de gobierno, numerosos comercios y sastrerías, y abundantes y ruidosas vecindades, trabajaba, compraba, comía, asistía a eventos civiles y religiosos, paseaba y se divertía.

En las calles de la ciudad diariamente se manifestaba la vida en todo su esplendor.

IV

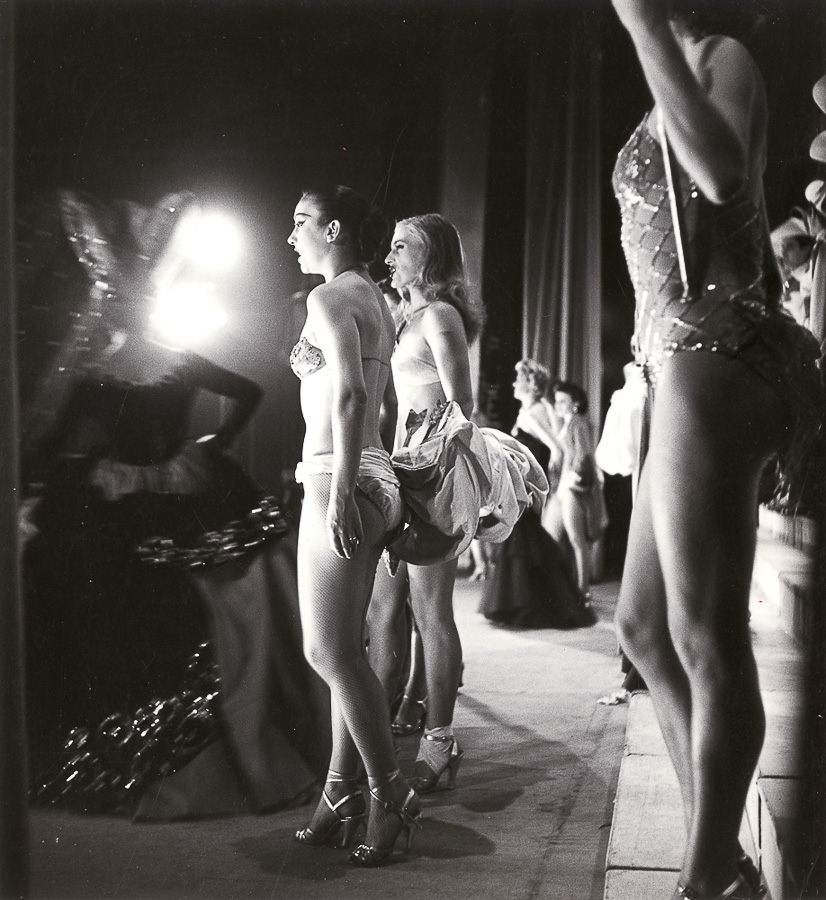

En una de las cajas del archivo cubiertas de polvo, Anna encontró un cartel que llamó su atención. En este aparecía una mujer cuyo rostro se parecía muchísimo al suyo. Se sorprendió y por eso miró la fotografía con enorme detenimiento. La acercó a su rostro y vio que, junto a ella estaban otras tres mujeres. Todas llevaban vestidos cortos, unos con holanes, otros con flecos. También se anunciaba que aquel viernes de diciembre de 1934, habría una grandiosa y regia función en honor y beneficio de la graciosa primera tiple Herlinda del Castillo, “La Limoncito”. En el pasquín, la otra Anna, la de 1934, figuraba con el nombre de Carmen Lamadrid y a su lado estaban Antonia López y Rosa, “La Torera”. La función de aquella tarde estaba dedicada al gerente de la fábrica de cigarros El Buen Tono y al representante de la fábrica de refrescos Mavis. El espectáculo se presentaría en el Salón Noris, ubicado en la calle Jamaica, frente a una gran vecindad que alojaba cuarenta familias.

El costo para ver a La Limoncito y a las otras tiples era de diez centavos en luneta y, en cambio, si te conformabas con estar más lejos, el costo era tan solo de cinco centavos. Carmen Lamadrid actuaba en esa comedia bailando y cantando; se contoneaba seductoramente con un vestido de lentejuelas negro con violeta, un poco gastado pero que le quedaba bien, aunque sus movimientos eran exagerados había algo en su rostro que gritaba que era feliz. Poco le importaba no formar parte del Teatro Orientación, que justo en esos años estaba dando su cuarta temporada. Celestino Gorostiza, hermano del célebre poeta, acostumbraba decir que el teatro era un órgano de expresión de la cultura, una obra de carácter colectivo. Obviamente se refería al teatro de O’Neill, Cocteau, Pirandello. No en el que Carmen actuaba y al que dedicaba sus días y sus noches. Ella, al leer los programas de mano del Teatro Orientación, no hacía más que sonreír, pues si bien admiraba a los intelectuales que formaban parte de ese proyecto teatral, sin duda, era más feliz actuando en aquella carpa. Las risas de la gente que acudía cada tarde era lo que la ayudaba a sobrevivir en una época en la que el salario mínimo era de tres pesos y en la que las mujeres no tenían muchas oportunidades de sobresalir.

En el afiche se veían los curvilíneos, redondos y bien formados cuerpos. Era una época en la que a las bailarinas no se les exigía negarse a una deliciosa concha o a una chilindrina con atole. Eran los días de gloria de Andrea Palma, María Teresa Montoya, Delia Magaña, Lupe Vélez y las hermanas Arozamena. Amelia Wilhelmy también presentaba su enorme gracia cada tarde en el escenario y, por un breve momento, la alegría se instalaba en cada teatro, en cada carpa, en cada salón de espectáculos y duraba lo que lo efímero suele durar. La gente se solazaba al ritmo de una función.

En el teatro se materializaba la fantasía y el deseo.

Los programas de mano que repartían los niños y jóvenes por todo el centro de la ciudad anunciaban la permanencia voluntaria de los espectáculos. En uno de ellos la librería Andrés Botas aprovechaba para anunciarse: tenían los mejores libros, magazines y revistas.

En 1930 la ciudad tenía muchos teatros: el Politeama, El Ideal y el Fábregas eran de los más famosos. En el Lírico, también conocido como la catedral de la revista mexicana, ubicado en República de Cuba, actuaba el actor popular Roberto Soto, uno de los reyes de la comedia. Muchas de sus obras eran de carácter político y la gente acudía a ver “El tope de los precios” y “Escoja a su candidato”.

La tarde de diciembre de 1934 en el Teatro Santa María, se presentaba la compañía de ópera, opereta y zarzuela “Enriqueta Pérez”. El espectáculo se dirigía al culto público asistente conformado por los habitantes de la Santa María la Rivera, la Guerrero y la San Rafael. Aquella tarde se ofrecía una ¡Función Monstruo! Con piezas teatrales como La preciosa zarzuela de la risa loca, Veinte años menos, Las cuatro milpas y la noche de diversión terminaba con Los pícaros celos.

Ese mismo día, en el Teatro Lírico se presentó El desfile histórico, una revista de alegría y añoranza en la que se presentaba desde el “Legendario Anáhuac”, hasta “El corrido de la Revolución”. Afuera del teatro había un pequeño cartel con las letras ya descoloridas en el que se anunciaba que aquella noche –como todas las demás– actuarían: “Estrellas espontáneas, todos los artistas de México sin distinción de sexos, edad, categorías, nacionalidades, géneros ni huellas digitales”.

En el Teatro Politeama los temas y la presencia de las mujeres de la época imperaron aquella tarde. Con la obra ¡Cómo están las mujeres!, humorada cómica lírica bailable en dos actos presentaba Las mujeres modernas, La garsoniére femenina y El triunfo de las mujeres.

Los escenarios, sin duda, los dominaban las mujeres, aunque en la calle su presencia parecía diluirse, incluso aún en las aulas o en las urnas habría que esperar unos años más para que lograran alcanzar los mismos derechos que tenían los hombres.

Mientras se presentaban aquellos espectáculos en los demás teatros, en el escenario del Ideal estarían Toña la Negra y el músico-poeta, Agustín Lara. Qué ganas de haber estado ahí, pensó Anna al ver la propaganda del espectáculo.

Los teatros tenían su encanto, pero, sin duda, las carpas ubicadas en los barrios populares tenían la magia. Jacalones de madera o lámina, pintados con colores llamativos pero desteñidos por las horas de exposición al sol, eran los espacios ideales para desternillarse y olvidarse un poco del trabajo y del dolor. Razones para llorar siempre existían, por eso el público se aferraba a esos momentos, a esa ilusoria luz que mantendría en pie la lucha cotidiana de sobrevivir. El público se desternillaba y aplaudía eufórico.

En las carpas Michell y Noris se presentaban espectáculos dirigidos a las honorables familias de la simpática palomilla y público en general. El público pagaba entre cinco y diez centavos por las tandas presentadas en estos jacalones; por ese precio aseguraba las risas de la tarde al acudir a ver a los tres amos de la carcajada: Cantinflas, Catarino y Medel.

En La Mariposa, carpa ubicada en el populoso barrio de La Merced, se presentaba Amelia Wilhelmy, Chela Tejeda y El Conde Boby. El público presenciaba desde sus incómodas sillas de madera a estos artistas y prestaba especial atención al extraordinario ventrílocuo. Además de Boby, el muñeco principal, estaban El Tartamudo y Don Bernardo, con quienes se presentaban graciosos números como “El boxeador”, “La mujer adúltera”, “El abandonado” y “Los Parias”. Actos muy aplaudidos por el público de la colonia Guerrero.

En ese mismo año la famosa compañía de títeres Rosete Aranda, compañía originaria de Huamantla y que se fundó alrededor de 1880, se presentaba en la Carpa Impermeable, situada en la esquina de San Juan de Letrán y Arcos de Belén. Además de presentar a sus autómatas, también había números de clowns, los más aplaudidos eran “Rábano y Cebolla”. Era una maravilla acudir a estos eventos ambientados con efectos de luz y agua, montados con adelantos y aparatos modernos que sorprendían a chicos y grandes. La larga función culminaba con la representación de una fiesta de la Sierra de Puebla, una procesión, danzantes y fuegos artificiales que iluminaban el escenario y los rostros de los artistas.

V

A lo lejos, Anna escuchaba aplausos, gritos y chiflidos, pero despertó a causa de un movimiento brusco. El vagón del metro se frenó repentina y violentamente. A su alrededor sólo había gente cansada que, indiferente, escuchaba a los vendedores ambulantes que se subían a ofrecer discos, libros, golosinas y un sinfín de objetos para usar en el taller, la casa o la oficina. Miró alrededor y no vio un solo rostro amable, aquellas personas sólo reflejaban cansancio, aquel que da el vivir en una gran ciudad, en donde el tiempo se va velozmente. La ciudad es tan grande y caótica que el tiempo deja una arruga en tu cara mientras te trasladas de sur a norte en un día de tráfico.

El metro la arrojó hacia el exterior como un monstruo que vomitaba y se sintió mucho mejor al sentir el aire correr sobre su rostro. Caminaba confundida, todavía entre el sueño y la fatiga, cuando miró de reojo un anuncio; en él vio reflejado su rostro; era el cartel que había visto esa misma mañana en el archivo. Metió la mano en su abrigo y sacó un programa de teatro arrugado; bajo su abrigo las lentejuelas de su vestido brillaban tenuemente.

–No enciendan las luces. Dejen que la función continúe, pensó Anna.

Pero esa tarde no habría permanencia voluntaria.

Hola. Soy la autora del cuento histórico “Estrellas espontáneas”. Sólo quería notificar que está mal etiquetado el autor. Hasta abajo dice Norberto Nava.

Ojalá pudieran corregirlo. Muchas gracias.

Hola Tatiana.

Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Te comento que en la parte superior, debajo del título, aparece tu autoría. Todas las entradas que subimos a esta página las diseñamos de esta forma. Lo que refieres hasta abajo es el nombre de la persona que subió el material a la página, tenemos tres colaboradores y aparece el nombre de cada uno de ellos cuando suben la información, digamos que él es el responsable de la información que se sube a la página, no así el autor del texto. Realmente no podemos cambiar esta forma, pues así es el diseño web de WordPress. Espero no sea un inconveniente.

Te mando saludos y quedamos en contacto por cualquier duda.