Omar Alfonso Flores Tavera

Posgrado en Historia del Arte, UNAM

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 55.

Inaugurado en 1844 y demolido en 1901, la obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga vino a romper época, con la intención de un reordenamiento urbano y acabar con el antiguo orden colonial y el dominio del clero sobre la vida social. Diseñado bajo las influencias arquitectónicas italiana y francesa, se convirtió en parte de los escenarios del poder que confluían en el actual centro histórico capitalino.

–¡Bellísimo edificio! –dijo Arturo a Rugiero, al entrar al pórtico del teatro nacional, situado en la ancha calle de Vergara–. ¿Os agrada, Rugiero?

–Hay teatros mejores en Europa.

–¡Oh, indudablemente! Pero no deja de ser orgullo para un mexicano el poseer un teatro tan magnífico.

–¡Oh!, en cuanto al orgullo –respondió Rugiero irónicamente–, ustedes los mexicanos tienen bastante para no pensar que más valía un buen hospital y una penitenciaría que no el lujo de un teatro rodeado de limosneros y de gentes cubiertas de harapos y de miseria. Pero no os incomodéis, Arturo: el teatro es en efecto magnífico y digno de llamar la atención; y por otra parte, más negocios hago yo en una noche en esta clase de edificios que en todos los hospitales del mundo.

–Venid, Arturo; examinemos lo que nos rodea.

El anterior es un fragmento del segundo capítulo de la novela costumbrista de don Manuel Payno, El fistol del diablo, en donde Arturo, un joven que con ardor desea el amor de una mujer, es invitado por un decimonónico Mefistófeles, ahora bajo el seudónimo de Rugiero, a un baile celebrado en el recién inaugurado Teatro Nacional en la calle de Vergara (hoy Bolívar y 5 de Mayo). El baile en cuestión, al que Arturo se presenta elegantemente vestido con polainas y guantes con la intención de atraer la mirada de alguna bella señorita, debió tener lugar entre el 18 y el 20 de febrero de 1844, pues más allá de la historia fantástica y novelada que ofrece Payno, los registros históricos revelan que, en efecto, se celebraron bailes de máscaras en el marco de la inauguración del Gran Teatro Santa Anna que se llevó a cabo el 10 de febrero del mismo año, con la presentación del violinista alemán Maximiliano Bohrer. En la invitación, el empresario que patrocinó la fábrica arquitectónica, don Francisco Arbeu, anuncia lo siguiente: “Bailes de máscaras para el 18, 19 y 20 de febrero de 1844. Al fin este edificio se halla en estado de presentarse a los habitantes de la hermosa México.”

La impresión que los personajes de esta novela expresan por el edificio, debe ser afín al asombro que en efecto causó entre los habitantes de la ciudad de México a principios de la década de los cuarenta de aquel siglo; e incluso en el propio Payno, quien decidió ubicar el arranque de su historia en uno de los sucesos más llamativos de la época, tomando en cuenta que El fistol del diablo se empezó a publicar en entregas apenas al año siguiente de la inauguración. Lo provocativo del acontecimiento se resume en el hecho de que el Gran Teatro Nacional fue el primer espacio escénico moderno que se alzó en la capital, pues hasta 1841 sólo existían tres lugares de representación: El Teatro Principal, también llamado Coliseo Nuevo, el Teatro de los Gallos y el Teatro de Nuevo México, que más bien tenían características afines a los corrales de comedias españoles del Siglo de Oro que a un teatro propiamente moderno como los que ya habían empezado a popularizarse en la Europa ilustrada desde el siglo XVIII.

En la misma invitación para los bailes de máscaras, Francisco Arbeu ensalza su empresa de la siguiente manera:

Su erección era una necesidad exigida de tiempo atrás, para poner este ramo de civilización y de mejora en armonía con los mejores monumentos que decoran nuestra capital, y con la suntuosidad de sus fiestas: era necesario poner el teatro al nivel del gusto y de tantas otras mejoras formales y materiales […] El mexicano que conoce los mejores teatros de Europa no sentirá humillación ni vergüenza al mostrar el nuestro a los extranjeros, que le hacen justicia ¡puedan el tiempo y el progreso de las ciencias hacer de este edificio el verdadero teatro en que la susceptibilidad de los talentos y el ingenio mexicanos, luzca algún día y corone a los que sigan las huellas de Calderón, Vega Moreto, Bretón de los Herreros, Racine, Molière, Shakespeare, Alfieri, etcétera.

Siguiendo la idea del fragmento anterior, la construcción del nuevo teatro formó parte de los proyectos públicos que habían comenzado desde finales de la década de los años treinta del siglo XIX con los que se buscó modernizar la capital, pues más allá de haber sido la iniciativa de un particular como lo era el señor Arbeu, la obra también recibió el apoyo económico gubernamental del presidente Antonio López de Santa Anna, luego de que el señor Loperena, socio inicial de don Francisco Arbeu, se arrepintiera de la inversión por considerarla riesgosa. Si bien es cierto que el proyecto se originó en el impulso y deseo de un hombre particularmente aficionado al teatro, también lo es que el edificio terminó por ser un destacado referente de la modernidad en una ciudad que buscaba igualarse a las capitales que en aquel momento representaban la punta de lanza de la civilización occidental. De este modo, la aparición del Gran Teatro Nacional o Teatro Santa Anna también queda enmarcada por un drástico proceso de reordenamiento urbano que en el fondo pretendía iniciar la ruptura con el viejo orden colonial y el dominio del clero sobre la vida de la población capitalina. Por ello, en estas líneas se propone que la construcción del Teatro Nacional es el claro ejemplo de la secularización urbana y arquitectónica del espacio teatral como el punto de encuentro social por excelencia durante el siglo XIX.

Transformaciones

Hasta la aparición del Gran Teatro Nacional en 1844, y además de los espacios de representación de tipo corral-coliseo cuya popularidad fue en aumento desde el siglo XVII, el espacio por excelencia de fiestas y representaciones en la ciudad de México fue la plaza pública, en donde, de hecho, los eventos adquirían un carácter más litúrgico que civil. Así lo apunta Francisco de la Maza cuando dice: “aparte de las loas y autos sacramentales que algunas veces se representaban en los atrios de las iglesias como remembranzas del siglo XVI, había comedias en las plazas, con escenarios improvisados”.

Por su parte, la investigadora Giovanna Recchia, precursora en México de los trabajos académicos en torno a los espacios teatrales, afirma que desde principios del siglo XVIII hubo un incremento de festejos y representaciones en los escenarios urbanos de la capital que cubrían las necesidades de pompa y ostentación de los dos personajes protagónicos del viejo orden social: el poder civil y el poder religioso y su legitimación y afirmación al frente de la sociedad novohispana. En este sentido, Recchia propone que el espectáculo dieciochesco de la capital abrió con dos acontecimientos destacados en 1701, como fueron la muerte de Carlos II y el ascenso al trono de España de Felipe V, conmemorados con exequias y festejos llevados a cabo en la Plaza Mayor el 4 de abril de aquel año. En el evento, los edificios que hasta hoy día rodean la plaza,

se transformaron en un bordado de colgaduras de telas finas, oro, tapices, gobelinos y colores de oriente. Se levantaron tablados frente al arzobispado y frente a las casas capitulares; a un lado de una de las puertas de palacio se levantó el más llamativo de todos: una colosal estructura provisional con cinco arcos de frente y dos de costado, sostenidos por columnas salomónicas y adornados de telas bordadas de oro, sobre las cuales estatuas y emblemas representaban los dominios del nuevo monarca.

Estos lujosos revestimientos de la Plaza Mayor no pueden ser otra cosa que la escenografía del enorme escenario que era la plaza principal de la ciudad de México, la cual funcionaba como espacio de la representación simbólica y teatralizada de los poderes hegemónicos.

En su ya clásico trabajo ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces, Juan Pedro Viqueira también se refiere a los espacios públicos de la ciudad de México como “El teatro del poder”; sin embargo, más allá de limitarse a hablar de la plaza como espacio legitimador exclusivo de los miembros de la cúspide social, extiende la apropiación del espacio, que ocurría durante las múltiples fiestas litúrgicas, al resto de los estamentos novohispanos:

Estas fiestas eran la representación que la sociedad se daba a ella misma. En ellas reordenaba jerárquicamente a sus elementos, creaba una comunión de la que todos participaban, aunque desde lugares diferenciados, reforzando así su cohesión. Estas ceremonias eran verdaderas dramatizaciones sociales, eran el teatro en el que la sociedad se desdoblaba en actor y en espectador, desarrollando una acción rígidamente preestablecida y provocando una catarsis que confirmaba y consolidaba su existencia colectiva.

Esta idea de la sociedad que se convierte en actor y espectador al mismo tiempo, es tomada por Viqueira de la teoría sociológica del teatro de Jean Duvignaud. Sin embargo, en una reflexión acerca del espacio de la representación, es interesante que Viqueira aplicara la teoría del francés para el caso del contexto histórico que estudia el siglo XVIII novohispano. Integrado en la sociedad los dos componentes principales de la dinámica teatral, el tercero sería claramente el espacio que habita, es decir, la ciudad misma.

Con la secularización y transformación que sufrió el espacio urbano de la ciudad de México desde la primera mitad del siglo XIX, aquel monumental escenario de la sociedad mexicana quedó desarticulado, pues con la creación de nuevos centros nodales de interacción social (los paseos ilustrados) y con la apertura de nuevas calles alrededor de la traza original, se modificó el tránsito del antiguo espacio litúrgico-representacional de la ahora moderna capital mexicana.

La transformación del centro de la ciudad inició con los proyectos de Tadeo Ortiz de Ayala, quien veía con malos ojos el espacio de las viejas plazas coloniales.Ortiz propuso la demolición de edificios y espacios como el antiguo Parián y varios edificios religiosos “de mal gusto”. Hacia 1840, cuatro años antes de que iniciara actividades el Gran Teatro Nacional, ya se podían observar los primeros trabajos de remozamiento que transformarían la Plaza Principal en un paseo moderno, como fueron la plantación de árboles y la colocación de farolas en distintos puntos alrededor del entonces llamado Paseo de las Cadenas. Por su parte, el 27 de junio de 1843 el presidente Santa Anna emitió un decreto con el que buscaba hermosear nuevamente la plaza principal, con ello se sometería a concurso el proyecto de erigir un monumento en conmemoración de la independencia nacional. A pesar de haber ganado Enrique Griffon, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, quien para entonces ya estaba trabajando en el Teatro Santa Anna, fue quien obtuvo la licitación, y ese mismo año, el 16 de septiembre, se colocó la primera piedra del zócalo. Desde entonces el espacio de la plaza, antes dominado por la imponente presencia de la catedral metropolitana, quedó ocupado por los símbolos del poder civil que durante todo el siglo XIX siguió intentando apartar al clero de su injerencia política, de sus recursos y de su influencia en la vida social mexicana.

Otra importante transformación urbana de secularización capitalina fue la apertura de la calle 5 de Mayo, cuya iniciativa original en 1846 fue nada más y nada menos que de don Francisco Arbeu, dos años después de haber inaugurado el Teatro Nacional. El empresario mandó una carta al Ayuntamiento con la propuesta de abrir una calle que iniciara justo en la fachada de su moderna obra arquitectónica y que terminaría en el Empedradillo o Plaza Principal, para ello había que atravesar dependencias de la Profesa y la huerta del convento de Santa Clara. Fue hasta 1861 que este proyecto se llevó a cabo dándole un tiro visual protagónico al teatro de don Arbeu. A lo largo de estos procesos se puede observar la destrucción de los espacios religiosos en favor de los nuevos recintos civiles, cambiando las representaciones litúrgicas de las Sagradas Escrituras en la misa, por las representaciones ilustradas de los textos de Molière.

Además de las representaciones teatrales, el Gran Teatro Santa Anna albergó conciertos, representaciones operísticas, bailes, fiestas e incluso recepciones y grandes banquetes de Estado como los que realizó Porfirio Díaz durante su mandato; para ello, las butacas del patio eran retiradas y sustituidas por largas mesas montadas con gran protocolo.

Diseño

Como se ha mencionado líneas arriba, el Gran Teatro Nacional fue diseñado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, quien evidentemente estudió estructuras afines a los teatros italianos tales como los teatros de Parma, Nápoles y Turín, en donde los arquitectos empezaron a alargar la cávea con una planta elíptica, todos partiendo del primer ensayo moderno del teatro en occidente que fue el Teatro Olímpico de Vicenza, diseñado por Andrea Palladio en el siglo XVI. No obstante, es probable que estas formas del espacio teatral llegaran a Lorenzo de la Hidalga por la vía de los teatros ilustrados de Francia, que habían estado ensayando con estos modelos espaciales desde 1689 con la aparición de la sala de la Comedie Francaise.

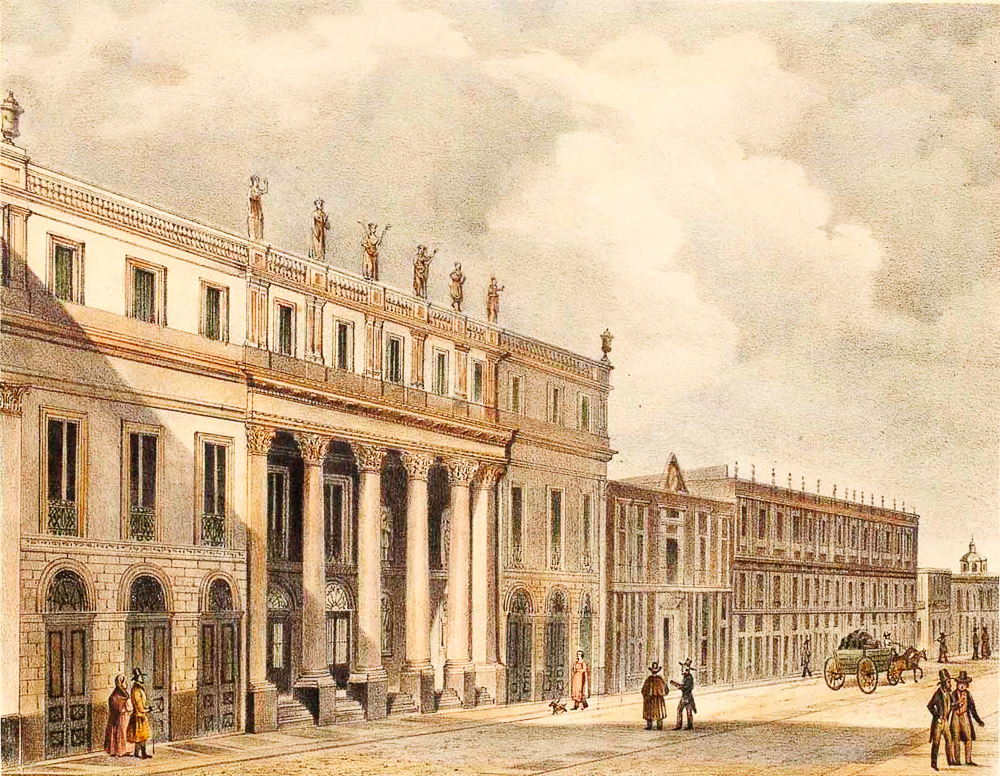

Por otra parte, en lo que se refiere a la fachada, quedan algunas fotografías de finales de siglo y las muy afamadas vistas de Pietro Gualdi, el escenógrafo italiano que retrató la ciudad de México en la década de los cuarenta y que además diseñó el interior y el telón del Teatro Nacional. La fachada muestra una estructura que alude a las formas del clasicismo arquitectónico francés, donde domina una galería horizontal de dos cuerpos y un ático cuyo centro se resalta por medio de un pórtico arremetido que interrumpe la continuidad de los dos niveles. Este pórtico presenta cuatro columnas de orden gigante con capiteles compuestos, que a su vez están flanqueadas por dos pilastras adosadas del mismo género. Las galerías presentan tres arcos de cada lado en ambos cuerpos, en el primero se trata de medios puntos, y en el segundo se muestran arcos adintelados; todos con una proporción esbelta que nuevamente revela la influencia afrancesada que fue tan común en la arquitectura de este siglo. Encima hay un entablamento en cuyo friso se observa un resalto a la altura del pórtico donde se lee en mayúsculas GRAN TEATRO SANTA ANNA. El ático remata con una balaustrada. Alineados con las columnas del pórtico, se observan seis dados que funcionan como pedestales en donde se apoyan seis esculturas de postura abierta, alegoría de las artes, no obstante, se sabe que el programa ornamental nunca se concluyó y que tales piezas no fueron colocadas, por lo que la vista de Gualdi es una versión hipotética de cómo pudo haber quedado una vez concluido el programa ornamental.

En cuanto al interior, la sala contaba con 704 lunetas de patio, 81 palcos para diez personas organizados en tres filas, 120 lunetas en balcón, 650 asientos de galería y 111 en ventilas, es decir, un aforo total de 2 395 localidades. Manuel Mañón afirma que “la decoración del teatro causó una magnífica impresión por su belleza y sobriedad, y fue elogiada entusiastamente por el numeroso público que llenó el coliseo, así como el telón de boca, que representaba la Columna de la Independencia que proyectó Lorenzo de la Hidalga” Y seguramente fue así, pues el propio Manuel Payno dedica una descripción minuciosa al interior del recinto con el que Arturo y Rugiero se encontraron al entrar:

Las columnas del pórtico estaban adornadas de guirnaldas de laurel; multitud de luces, en vasos de todos colores, serpenteaban graciosamente por las columnas, y formaban en las elegantes cornisas caprichosas figuras que, agitadas por el viento, ya se encendían y brillaban, o ya un tanto opacas despedían su claridad de una manera indefinible y fantástica. En el patio había distribuidos naranjos, dalias, rosas, claveles, geranios y todo ese conjunto de hermosas y aromáticas flores que crecen en el clima de México al aire libre y sin necesidad de invernáculos. El elegante peristilo y los amplios y decorados patios estaban alfombrados; de los artísticos barandales de fierro pendían lámparas, cuya luz vivísima se reflejaba en los cristales de la cúpula del patio. La luz, el aire impregnado con el aroma de las flores, y la elegancia y gusto con que se hallaba adornado el exterior del edificio, predisponían a recibir esas sensaciones desconocidas de amor y de placeres indefinibles, que sólo puede sentir el alma apasionada y ardiente de los jóvenes. […] Rugiero y Arturo penetraron al salón. El foro y el patio estaban unidos y tapizados con rica alfombra; los palcos medios velados con transparentes y primorosas cortinas; multitud de quinqués, lámparas y candelabros de cristal pendían del techo, pintado curiosamente. Las columnas relucientes de estuco de los palcos, adornadas con guirnaldas de rosas, sobresalían esbeltas y galanas, sosteniendo este gran salón. Enfrente del foro había una especie de trono con un dosel de terciopelo y seis sillones de damasco de china con franjas doradas.

Tal como lo enuncia el diablo en la novela decimonónica, seguramente debió haber mejores teatros en la moderna Europa del siglo XIX; no obstante, la impresión de Arturo también se vio influida por el hecho de entrar en contacto con un espacio con el que no tenía una experiencia directa previa y, más aún, si se trataba de una fiesta social según el nuevo modelo del México secularizado que había orquestado la construcción de aquel nuevo espacio de representación en medio de un convulsivo momento de construcción nacional.

En diciembre de 1900 el régimen porfiriano ordenó la demolición del Gran Teatro Nacional, esto con la intención de prolongar la avenida 5 de Mayo –propuesta inicial del señor Arbeu– y de este modo conectar la plaza central del Zócalo con la Alameda Central. La demolición se concretó durante 1901, no sin antes prometer la erección de un nuevo recinto todavía más moderno; ahora ya no un teatro ilustrado, sino una verdadera “Ciudad de las Artes” a semejanza de la nueva Ópera de Garnier en París. Con el objetivo del nuevo proyecto modernizador, para 1904 se estaría iniciando la construcción del hoy llamado Palacio de Bellas Artes.

PARA SABER MÁS

- Mañón, Manuel, Historia del viejo Gran Teatro Nacional de México: 1841-1901, México, INBA/CONACULTA, 2009, 2 tt.

- Recchia, Giovanna, Espacio teatral en la ciudad de México, siglos XVI-XVIII, México, INBA/CITRU, 1993.

- Ribera Carbó, Eulalia (coord.), Las plazas mayores mexicanas. De la plaza colonial a la plaza de la república, México, Instituto Mora, 2014.

- Viquiera Albán, Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces, México, FCE, 1987.