Gloria María Fulladosa Morales

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 24.

En medio del escenario, la voz no se apaga. La solista queda en el centro de una esfera opresora, sujeta a los arbitrios de sus íntimas extrañezas. Siente que pierde su chaqueta y se le estruja el corazón. Cree escuchar los sollozos de la muchedumbre. La función está por terminar..

Gran evento musical tuvo lugar en Lecumberri. Extraordinaria función única a cargo de Guillermo Ferrer Clavé, director del Orfeo Catalá.

El Imparcial, septiembre de 1910.

México, Artes y Letras, 1911.

Biblioteca “Ernesto de la Torre Villar”- Instituto Mora

Sylvia lamenta ser tan pelirroja y llamativa. Preferiría desaparecer como aquella muchacha que la asombró hace algunos años en el escenario del Teatre Principal de Barcelona, al evaporarse de la escena milagrosamente entre antorchas y fogonazos, mientras el ilusionista sonreía diabólico y profesional. Ahora esto no es posible, está obligada a permanecer al frente del improvisado escenario porque no solamente forma parte de las primeras voces del coro, sino que también es una de las solistas; debe actuar para esa audiencia deformada y trastornada por el encierro. El desasosiego atrapa a la joven, debilita sus rodillas, siente los ávidos ojos que desmenuzan su cuerpo y recuerda la constante burla de sus hermanas: ¡Ay, Sylvia! ¿Qué se siente ser tan vanidosa? ¡Eres la presunción andando, hermanita! Sonríe un poquito, muy poquito y de lado. Ya les contará, ya les platicará lo que se siente entrar al Palacio Negro. La verdad es que hoy quisiera con toda su alma no ser como es. Se esconde detrás de un muro imaginario, permanece con la mirada baja, ni siquiera se atreve a sonreír. Durante el concierto, el volumen de su voz descendería provocando la mirada interrogante de Guillem Ferrer Clavé.

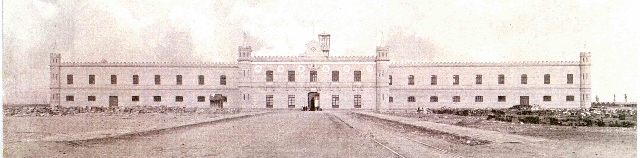

Eran las diez de la mañana cuando los carros que trasladaban a los artistas disminuyeron la marcha al desembocar por la ancha avenida polvorienta, para estacionarse frente a la sobria construcción circundada por llanos y pastizales secos. Después de traspasar la muralla almenada, les esperaba un gran mezzanine y a la derecha una puerta que daba acceso al penal. Los artistas caminaban uno detrás de otro y eran revisados por guardias que veían los pases y escudriñaban sus rostros, el de ella en especial.  Las pecas, la cabellera rojiza que apenas podía dominar con un chongo, el cuerpo como figurín de revista y los grandes ojos color miel deslumbraron al último de ellos, un hombre cuyo uniforme tenía un tono menos oscuro que el resto. La saludó inclinando la cabeza. Ella, orgullosa, abanicando las pestañas, levantó el mentón para que su nariz respingada luciera mejor y desvió la mirada hacia otro lado con arrogancia, mientras avanzaba en fila como habían ordenado los oficiales de policía. El guardia no se desanimó y decidió ocupar el lugar del empleado que prendía unos distintivos especiales en la ropa de cada uno de los visitantes. Eran artesanías realizadas con papel de china.

Las pecas, la cabellera rojiza que apenas podía dominar con un chongo, el cuerpo como figurín de revista y los grandes ojos color miel deslumbraron al último de ellos, un hombre cuyo uniforme tenía un tono menos oscuro que el resto. La saludó inclinando la cabeza. Ella, orgullosa, abanicando las pestañas, levantó el mentón para que su nariz respingada luciera mejor y desvió la mirada hacia otro lado con arrogancia, mientras avanzaba en fila como habían ordenado los oficiales de policía. El guardia no se desanimó y decidió ocupar el lugar del empleado que prendía unos distintivos especiales en la ropa de cada uno de los visitantes. Eran artesanías realizadas con papel de china.