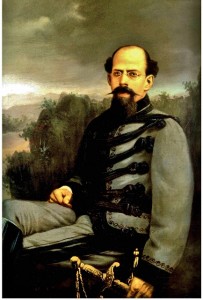

José Ortíz Monasterio

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 32.

La educación tradicional católica, tanto en su casa como en las aulas, del autor de Los Ceros, no le impidió transitar hacia el liberalismo y convertirse en un protagonista destacado de la reforma. Fue un estudiante notorio, el hijo admirado por sus padre y protector de su hermano Carlos.

Vicente Riva Palacios fue educado en la tradición católica más pura. Su padre tenía firmes creencias religiosas y las oraciones, los santos y toda esa encantadora milagrería del cristianismo debieron ser el ambiente natural de su casa, algo común en cualquier hogar de los años treinta y cuarenta del siglo XIX. Curas, chantres, canónigos y presbíteros, lo mismo que su ilustrísima, tenían un papel importante en aquella sociedad, al igual que las órdenes monacales de hombres y mujeres. La suerte de los padres jesuitas corría sobre un péndulo, pues podían ser tanto tolerados como prohibidos de un año a otro. Pero todos los actos trascendentes de los mexicanos eran presididos por un sacerdote: el nacimiento, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la defunción. Y el sacerdote también estaba presente en bendiciones procesiones, tertulias familiares y hasta en los negocios. Sin embargo, desde la ciencia se cuestionaba el papel de la Iglesia, por ejemplo, al señalar el peligro de enterrar cuerpos en las iglesias en tiempos de epidemias, cuando estos lugares eran frecuentados por los feligreses. Y no hay que olvidar, por otra parte, que el templo era lugar favorito de encuentro para los enamorados.

El propio Riva Palacio recuerda en el libro Los ceros, cuando la Iglesia tenía presencia en todas las actividades cotidianas:

Hace 50 años cuando el dominio

del clero era tan absoluto que los

transeúntes no pasaban cerca de un

sacerdote sin quitarse el sombrero los

varones, y besarle la mano las mujeres

y los niños; cuando las conversaciones

en todas las tertulias, sobre todo delante

de las señoras, giraban siempre sobre el

padre fulano, sobre la plática del padre

mengano, sobre los maitines de catedral,

la calenda de Loreto, el vespertino

de San Francisco o las tres horas de

la Profesa; cuando todas las novias las

iban a pedir los canónigos o los curas;

cuando todos los niños jugaban a las

capillitas, y en todas las enfermedades

ofrecían las muchachas ponerse el

hábito; entonces como una venganza,

como una muestra de insurrección de

los espíritus, pasaban de boca en boca,

lo mismo en las tertulias de los ricos

que en el chocolatero de los canónigos,

o el cuadrante de las parroquias,

cuentos de religión y de sacerdotes en

que se ponía en ridículo al culto y sus

ministros.

Es un hecho que cierto jacobinismo, heredado de las pugnas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX (y también en el XX y XXI), nos ha impedido conocer y reconocer como nuestra la historia eclesiástica mexicana, que tantos varones eminentes produjo y que han jugado un gran papel en la sociedad. Pero son, más que nada, ciertas asociaciones confesionales intolerantes actuales, las que nos obligan a defender por encima de todo la libertad de conciencia.

Pero nuestro conflicto es poca cosa frente al que debió vivir Vicente, educado en la tradición y convertido luego en actor importante de la revolución de la reforma. Es difícil determinar un punto de conversión, y su vida más se asemeja a un tránsito paulatino. Pero parece seguro que en sus años de estudiante era un ferviente católico, aunque el liberalismo más radical, digamos de un Ignacio Ramírez, debió plantear una disyuntiva a los jóvenes de entonces, cuyas interminables discusiones sobre las ideas modernas hubiéramos querido escuchar.