Claudia Patricio Pardo Hernández

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 37.

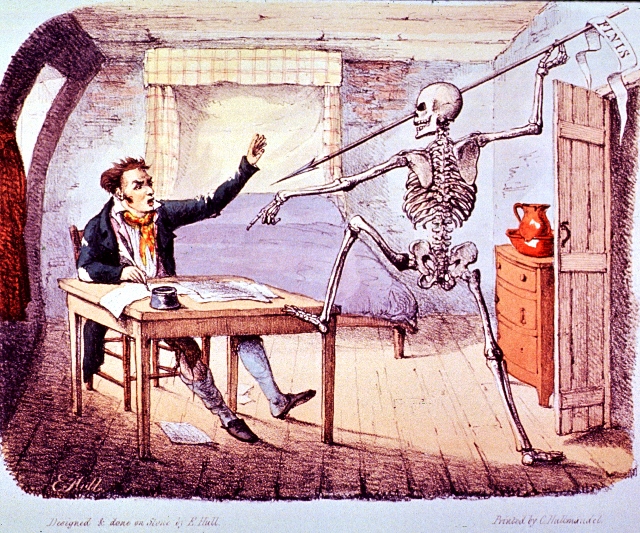

La segunda epidemia del vibrio cholerae en el siglo XIX fulminó en pocas horas la vida de Mariano Otero. El agente infeccioso atacaba a todos los sectores sociales en momentos en que se desconocía cómo combatirlo.

El cólera tuvo su origen en el valle del Ganges, en donde permaneció de forma endémica por siglos, pero en 1817 salió de su nicho e inició un largo recorrido que lo esparció por el mundo sembrando dolor y muerte en las poblaciones a las que llegaba, de ahí que se le conociera como “el viajero funesto” y “el cólera amarillo” o “asiático”. Comerciantes, viajeros, ejércitos, barcos y caravanas se encargaron de ser el “medio de transporte” del vibrio cholerae, el agente infeccioso causante de la temida enfermedad.

El cólera es una infección intestinal aguda que se caracteriza por fiebre elevada, diarrea y vómito, lo que provoca una deshidratación severa en el organismo que puede llevar a la muerte si no se atiende e hidrata adecuadamente al enfermo. Antes del descubrimiento del vibrio cholerae, por mucho tiempo, hasta la publicación de los estudios de Roberto Koch en 1884, no se supo cómo tratar a la enfermedad y se ignoraba la forma de contagio. La causa principal de la transmisión es el agua contaminada por la bacteria.

Las ciudades decimonónicas, carentes de higiene, eran el lugar ideal para la diseminación de las epidemias. En el caso del cólera, en los núcleos urbanos como París o Berlín el rastro de muerte era impresionante, 18 000 y 2 000 decesos sufrieron esas ciudades, respectivamente, en 1832. La enfermedad cruzó por primera vez el Atlántico en el siglo XIX, atacó a Canadá en 1832, poco después a los Estados Unidos, y de ahí el paso a tierras mexicanas fue inminente. Procedente de Nueva Orleans, primero se sintió en Tamaulipas, de donde se comenzó a expandir hacia el interior de la república. Casi al mismo tiempo y procedente de Cuba los otros puntos de entrada del mal fueron Campeche y Yucatán.

En el siglo XIX el cólera atacó a México en diversas ocasiones, 1833, 1850, 1854 y 1882, causando una alta morbilidad y mortalidad entre la población afectada. La falta de conocimiento de su propagación, el inadecuado manejo médico (propio de la época), las precarias condiciones higiénicas de las ciudades y de sus habitantes, la falta de agua potable y el pésimo manejo de las excretas humanas establecieron las condiciones propicias para que la enfermedad se volviera endémica en muchos de los lugares a donde llegó.

Agosto de 1833

La prensa fue el medio por el cual se supo de la enfermedad y de su avance por el mundo, sus artículos daban cuenta del recorrido del mal. Se sabía que tarde o temprano haría de las suyas en el territorio por lo que se intentó detener su llegada. Las autoridades establecieron medidas para que los barcos procedentes de puertos infectados tuvieran un periodo de cuarentena y para que demostraran que ni entre los pasajeros, ni entre la tripulación había enfermos de cólera. No obstante, las medidas tomadas en los puertos, entre los responsables tuvieron mayor peso las opiniones de la prensa médica europea sobre que el cólera no era contagioso y se levantaron las cuarentenas y los cordones sanitarios.

El avance del mal a lo largo y ancho del país fue un hecho por lo que en la ciudad de México se comenzaron a tomar algunas medidas preventivas, como la de “perfumar” o rociar las mercancías, frutas y verduras que entraban por las garitas con diferentes sustancias tales como ácido nitroso, ácido sulfuroso, cloro o, al menos, vinagre. Aunque se opinaba que el cólera no era contagioso se intentó combatirlo por medio de una serie de medidas higiénicas: asear las calles, sacar los muladares e inmundicias de las zonas habitadas, limpiar las acequias, establecer hospitales-lazaretos, disposiciones que de cualquier forma eran tomadas cada que se declaraba una epidemia en la ciudad.

En el mes de agosto de 1833 se supo que el cólera estaba en la ciudad de México. Se dio a conocer la noticia de la primera víctima fatal, una mujer que murió en la calle de Santa Teresa. Ese mes y el de septiembre fueron los más críticos durante la epidemia. Guillermo Prieto, en una parte de Memorias de mis tiempos, dejó plasmados el dolor, muerte y angustia que reinaban, narró cómo las calles estaban silenciosas y vacías; las boticas y los templos abarrotados en busca de un remedio terrenal o celestial; las vecindades, desoladas, abandonadas, con las puertas abatidas por el viento y la inocencia de una niña jugando con el cabello de su madre recién fallecida, víctima del contagio.

El gobierno del Distrito Federal y el Ayuntamiento capitalino redoblaron las medidas de limpieza para la ciudad, así como la ayuda para los pobres en medicinas, alimentos y hospitalización para los necesitados. A fin de evitar el pánico entre la población, se acordó la prohibición de exequias públicas, el toque de campanas de agonía y se estableció que el traslado de cadáveres fuera en carros cubiertos. También se determinó la construcción de cuatro cementerios, igual que el cierre de pulquerías y vinaterías a las seis de la tarde y vedó la entrada y venta de frutas y legumbres Se consideró que estas medidas debían detener o al menos controlar la epidemia. Nada se decía del agua que se distribuía por la ciudad procedente de acueductos y fuentes públicas: si bien se recomendó que se hirviera para evitar el envenenamiento por contener ácido hidrosulfúrico, aún no se relacionaba al agua con la enfermedad. Sobre las fuentes, se insistía sobre el cuidado y limpieza que debían darles los aguadores, sus encargados, ya que era recurrente que la gente se bañara, metiera cántaros sucios para surtirse, que las bestias bebieran o se lavara ropa en ellas, entre otros usos nada higiénicos.

El agua contaminada por el cólera, la falta de aseo al preparar los alimentos, así como estar en contacto con los enfermos, sus deposiciones y vómitos, sin la debida limpieza posterior eran las principales fuentes de contagio. La epidemia comenzó a ceder en septiembre y en algunas zonas de la ciudad se reportaron contagios hasta el mes de octubre. En los poco más de 90 días que duró el flagelo se enfermaron más de 37 000 personas y murieron más de 5 000, según cálculos que se han realizado recientemente. El cólera llegó en 1833 y se convirtió en una enfermedad endémica a lo largo y ancho del país.

La epidemia de 1850

El 28 de marzo, jueves de Semana Santa de 1850, sucedió un terrible crimen en el hotel de La Gran Sociedad cuando el diputado Juan de Dios Cañedo fue asaltado y asesinado con 31 puñaladas. Un día después, al sur de la Alameda, en una herrería de la calle Ancha (hoy Luis Moya), se desató un terrible incendio que se extendió debido a que los vientos lo avivaron y convirtieron la zona en un verdadero infierno que consternó a la población capitalina. Paralelo a estos acontecimientos se vivía un periodo de crisis hacendaria, a la que se sumaban problemas locales, como la carestía que se inició con el aumento del precio de la carne, según se decía, por la severa sequía que se sentía. Por otra parte, las noticias de la prensa daban cuenta de los avances del cólera que se acercaba por segunda vez a la capital con su cauda de dolor y muerte.

Los primeros coléricos llegaron al hospital de San Pablo en el mes de abril. Poco a poco la enfermedad se expandió por la ciudad, declarándose el estado de epidemia el 19 de mayo. Al igual que 17 años antes, las autoridades del ayuntamiento capitalino y del Distrito Federal dictaron medidas semejantes a las de 1833 para prevenir el contagio, tales como vigilar el aseo urbano, para lo cual en cada manzana se nombró un comisionado a cargo de su cumplimiento y de cuidar que los enfermos fueran atendidos con medicinas, alimentos y todo lo necesario. La ciudad se dividió en sectores, cada uno con un regidor responsable, entre otras tareas, de que los médicos establecidos acudieran al domicilio de los enfermos, de organizar una casa en donde se prepararan alimentos, de que una botica surtiera los medicamentos necesarios y de que los cadáveres fueran conducidos a los camposantos en los horarios asignados en carros cubiertos. En tanto, la gente abarrotaba las iglesias para pedir a gritos un milagro que los librara de tan nefasto mal o se volcaba en los mostradores de las farmacias en busca de un remedio, de los muchos que se anunciaban, con la esperanza de curar a sus enfermos o que al menos los previniera del contagio.

También se estableció una Junta Central de Socorros que trabajó paralelamente con los regidores designados por el Ayuntamiento. La Junta se dedicó principalmente a llevar socorro a los puntos más abandonados como los pueblos de los alrededores de la ciudad: Romita, Chapultepec, Nonoalco, Coacalco, Iztacalco, Coyuya e Iztapalapa. Se trataba de parajes aledaños, en los que vivía principalmente gente pobre, que moría sin el más mínimo auxilio. En un acto de solidaridad se juntaron limosnas para alimentos, medicinas, ropa, establecer lazaretos y decir misas en ellos. Las damas de sociedad no solamente aportaban recursos sino también auxiliaban a los enfermos y a los huérfanos que quedaban. Como no faltaron los aprovechados que, en nombre de dar ayuda para los contagiados, pedían donativos de casa en casa, se pidió a las autoridades que les dieran un documento para verificar que los socorros fueran realmente para la causa.

La vida en la ciudad se trastocó: la cantidad de enfermos subía conforme pasaban los días al igual que el precio de los alimentos y medicamentos, que escaseaban. El arroz y la carne elevaron sus precios entre 50 y 100%. Los había que “hacían su agosto” en pleno junio, promoviendo remedios milagrosos que prometían la cura contra el cólera, entre los que destacaban vinos, tónicos, polvos y diversos preparados con nombres extranjeros, como el “licor de Zippermaun”, el “elíxir oriental de Sand” o las “gotas de Humboldt”. No faltó hasta quien anunciara “efectos para preservarse del cólera”, como camisas, calcetines y calzoncillos de algodón de Macedonia, de lana merina y de seda, así como zapatos de hule para dama y caballero, en una “única barata sin igual”. Algunos productos consistían en todo un botiquín con lo necesario, según un cuadernillo que había distribuido el Ayuntamiento, y que se vendía por el “módico” precio de dos pesos y medio. También se promocionaba el cloruro de cal como purificador de la atmósfera y para quitar la putrefacción, pero no se indicaba su propiedad como desinfectante. El más osado fue el dueño del Hotel París, que garantizaba la vida de los enfermos de cólera que se hospedaran en su “casa de asilo contra el cólera”, ya que debido a las medidas de higiene y alimentación que había tomado, no morirían, para lo cual tendrían que pagar, meses por adelantado, a razón de tres pesos diarios.

Una serie de informes e indicaciones para reconocer y combatir al cólera fue publicada y distribuida entre la población. Los informes médicos hablaban de la propensión de los consumidores de aguardiente para contraer la enfermedad, al igual que de los que habían recibido una “impresión moral”, es decir un susto o una gran preocupación. También se afirmaba que los cambios atmosféricos y la humedad eran causantes del mal y se aseveraba que no era contagioso, pese a que el número de fallecimientos crecía día a día, siendo el mes de junio en que se reportó el mayor número de enfermos y muertos. Julio fue menos severo y para mediados de agosto se consideró que la epidemia había llegado a su fin.

Al no conocer el origen de la enfermedad, los métodos ensayados, las medicinas prescritas, así como los remedios aconsejados poco podían hacer ante una infección. De los contagiados sobrevivirían los más fuertes, aquellos cuyo sistema inmunológico había respondido adecuadamente. Aunque las cifras son inexactas, se reportó que los decesos fueron de más de 8 000 y que los barrios pobres fueron los más castigados como en 1833.

Otero, una víctima más

En 1850 Mariano Otero se encontraba en un excelente momento de su carrera política: era senador y redactor de El Siglo Diez y Nueve, estaba casado y tenía siete hijos. Guillermo Prieto, quien formaba parte de su círculo de amistades, lo describía como un sujeto brillante, amable, lleno de cualidades y con un excelente carácter. Contaba que en la redacción del periódico escribía volcado en su escritorio, con la corbata floja, el chaleco y los pantalones desabotonados, las botas medio zafadas, con dulces y golosinas a un lado pues era un hombre goloso y bonachón.

Otero había contraído matrimonio muy joven en su natal Guadalajara, en donde había desempeñado varios trabajos entre los que destacó como dibujante de planos y haciendo pequeñas reseñas de las obras de teatro que se representaban en la capital tapatía. Tal vez por su habilidad y afición por el dibujo era que tanto en la redacción del periódico como en el despacho de su casa usara papeles de buena calidad y finos instrumentos de escritura.

La tarde del 31 de mayo, al regresar del Senado, Mariano Otero se sintió enfermo; al darse cuenta de que había contraído el cólera mandó llamar al cura. Al conocerse la noticia, sus amigos acudieron para acompañarle. Su agonía fue de pocas horas, la madrugada del 1 de junio murió, siendo sepultado el día 2 de junio a las nueve de la mañana en el panteón de San Fernando. El Siglo Diez y Nueve publicó una sentida nota del fallecimiento. Para los redactores, compañeros y amigos de Otero su muerte era una pérdida irreparable, entre otras cosas por los servicios que había prestado a la patria durante toda su carrera política.

A lo largo de la primera parte del siglo xix, la ciudad de México había padecido una serie de epidemias: en 1813 las “fiebres misteriosas”; entre 1825 y 1828 tifo, viruela y sarampión; en 1833 llegó por primera vez el cólera; entre 1847 y 1848 otra peste de tifo y en 1850 nuevamente el cólera. Se destaca esta última pues de haber sido, hasta antes de 1833, una enfermedad desconocida pasó a ser un padecimiento endémico debido a las condiciones de distribución de agua y de higiene que reinaron hasta que se introdujo el drenaje y se potabilizó el agua. Los pobres de los barrios marginales fueron las principales víctimas de las distintas enfermedades que asolaron a las ciudades, sin embargo, las infecciones llegaban a todos los ámbitos. Así, en 1850 murieron senadores, militares, sacerdotes, comerciantes, ciudadanos con recursos y léperos de los arrabales, hombres, mujeres y niños de todas las condiciones que sucumbieron ante las aguas y otros objetos contaminados.

PARA SABER MÁS:

- Iracheta, María del Pilar e Hilda Lagunas, “El cólera morbus en cinco municipios del Estado de México, en 1850”, Papeles de Población, 1998, pp. 149-166.

- Márquez Morfín, Lourdes, La desigualdad ante la muerte en la ciudad de México. El tifo y el cólera (1813 y 1833), México, Siglo xxi, 1994.

- Rodríguez de Romo, Ana Cecilia, La epidemia de cólera en 1850. Análisis histórico-médico de un curioso manuscrito, México, Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina/UNAM, 1994.

- Rueda, Salvador, “El viajero funesto. El cólera morbus en la ciudad de México, 1850”, Historias, 1992, http://bit.ly/2sW8hIs