Josep Escrig Rosa.

Becario posdoctoral

Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 53.

Hoy ya sabemos el desenlace del proceso de independencia en México tras las sublevaciones contra Agustín de Iturbide, el exilio de este y su posterior fusilamiento al intentar regresar al escenario político. Se ha esgrimido su monarquismo elitista y autoritario para quitarle un papel destacado en la emancipación de España, y minimizar sus méritos.

Estamos en un año de efemérides para varios países hispanoamericanos que hace 200 años proclamaron su independencia respecto de la monarquía española. Me refiero, entre otros, a México, Perú y la entonces capitanía de Guatemala, la cual acabaría disgregándose −a partir de 1838 y tras distintos avatares político-organizativos− en los territorios que actualmente conocemos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

A pesar de la situación de crisis global −resultado de la contingencia sanitaria−, la coyuntura concentra simbólicamente la evocación de hechos que marcaron ciertos procesos históricos de los que, salvando las distancias, todavía somos en parte deudores como sociedad.

Muchas páginas se han escrito sobre el periodo de la guerra de la Independencia mexicana. Las causas que la animaron, sus protagonistas, los hechos que entonces tuvieron lugar, las consecuencias que se derivaron del conflicto armado y de la ruptura con la monarquía hispánica, son temas que han sido objeto de atracción permanente desde hace dos siglos. Sin embargo, por diversas razones, existe un contraste en el interés público por los sucesos que tuvieron lugar en torno al 16 de septiembre de 1810 y al 28 de septiembre de 1821. En los imaginarios colectivos continúa resultando más conocido e importante el estallido de la revuelta insurgente, liderada por el cura Miguel Hidalgo, que la fase en que el militar Agustín de Iturbide encabezó un amplio movimiento que culminaría con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Como es bien conocido, él mismo acabaría siendo elegido emperador del nuevo país tras un golpe de fuerza, orquestado la noche del 18 de mayo de 1822.

Hasta cierto punto, resulta lógico que nos sintamos más atraídos por los ideales republicanos y de nivelación social que fue madurando la insurgencia, especialmente a partir de 1814, que por la alternativa monárquica de corte más elitista y autoritaria que impulsaba Iturbide. Al mismo tiempo, ello se refuerza por la carga emocional positiva condensada en torno a la construcción mítica de los orígenes del proceso emancipador, entendido como la inauguración de la modernidad política en México por oposición a los 300 años de dominación colonial. Desde esta perspectiva, los primeros narradores y cronistas de la independencia inventaron una historia maniquea basada en el enfrentamiento entre “malos” (los españoles) y “buenos” (los americanos). El hecho de que una parte considerable de los primeros apoyaran y se integraran al imperio, así como el giro conservador de su vida política, sirvió, de forma añadida, para que se proyectara una imagen negativa del periodo. Esta representación ha tenido un efecto duradero entre la opinión pública y se empezó a forjar desde el momento en que abdicó Agustín I, el 19 de marzo de 1823, y se decretó, en julio del mismo año, la forma republicana federal. A partir de entonces, 1810 se convirtió en el punto de partida de la lucha por la independencia y quienes se alzaron contra el gobierno virreinal (Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Matamoros… y también mujeres como Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra o Leona Vicario) pasaron a ser considerados los auténticos héroes y heroínas de la patria.

La fuerza explicativa de los componentes de este relato ha dejado parcialmente en la penumbra el hito que supuso 1821 en el proceso de la emancipación. La complejidad de esa otra historia se hace hoy más evidente al examinarla a la luz de su bicentenario y desde los avances que se han venido operando en la historiografía interesada en los años del imperio.

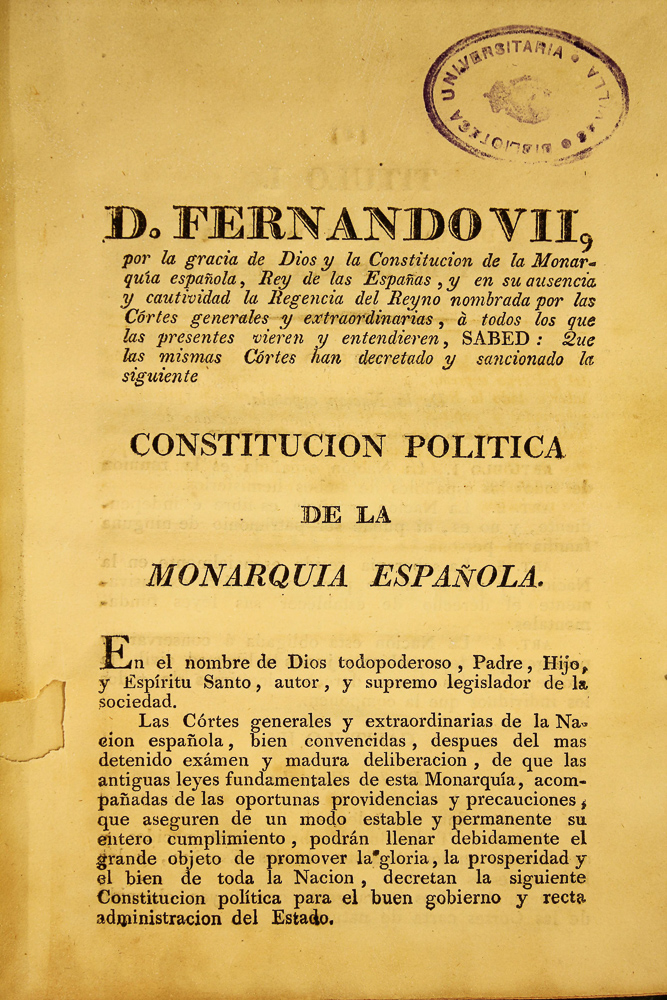

El contexto

La llamada “consumación” de la independencia debe entenderse dentro de los ciclos de revolución y reacción que se desencadenaron en la monarquía hispánica entre 1808 y 1820. La invasión de la península ibérica por parte de las tropas de Napoleón Bonaparte y el vacío de poder que generaron las abdicaciones de los reyes Carlos IV y Fernando VII –padre e hijo, respectivamente– de la corona española en favor del emperador francés, propiciaron una crisis imperial que supuso, en muchos sentidos, un punto de no retorno. En los territorios americanos poco a poco se hicieron más evidentes los intereses distintos entre aquellos que apostaban por la autonomía política, todavía dentro de las estructuras de la monarquía, y los que se negaban a aceptarla. Ello cobró más relevancia a partir de 1810, cuando estallaron distintos movimientos insurgentes –entre ellos el del cura Hidalgo– y se abrieron las sesiones de las Cortes de Cádiz. La Constitución que estas sancionaron el 19 de marzo de 1812, una de las más liberales de la época, supuso para ciertos sectores criollos una oportunidad a la hora de lograr un mayor autogobierno y nuevas libertades políticas, económicas y de expresión. Sin embargo, esta experiencia fue anulada tras el regreso a la península de Fernando VII, en 1814, como soberano absoluto. Tuvieron que pasar seis años de reacción antiliberal hasta que, en enero de 1820, se empezó a extender por toda España la bandera insurreccional enarbolada por los militares que esperaban ser embarcados para combatir los focos rebeldes de Sudamérica. En marzo, el monarca se vio obligado a jurar la Constitución gaditana que antes había abolido. Las Cortes que se instalaron en Madrid impulsaron un programa revolucionario destinado a terminar con el antiguo régimen. Los diputados aspiraban a trastocar la posición privilegiada de algunos sectores sociales y, especialmente, del clero, una parte del cual asociaban –no sin falta de fundamento– con el orden contrarrevolucionario.

El comienzo de este segundo periodo constitucional en la monarquía española generó grandes expectativas y crecientes recelos a ambos lados del Atlántico. La ciudad de Mérida, en Yucatán, fue el primer territorio del continente americano en el que se volvió a jurar la Carta de 1812, en una fecha tan temprana como el 26 de abril de 1820, según informó el jefe político a las Cortes. Durante el mes de mayo otros emplazamientos hicieron lo propio, entre ellos el importante puerto de Veracruz, donde los comerciantes forzaron al gobernador José Dávila a reconocer dicho documento. Las autoridades capitalinas estaban al tanto de los cambios políticos acaecidos. Aun así, la actitud del virrey Juan Ruiz de Apodaca fue de cautela preventiva: ordenó guardar silencio hasta que llegaran noticias oficiales. Ciertamente, como algunos señalaron entonces, esperaba la confirmación de que la insurrección de la península no había fracasado como las otras conspiraciones previas. De lo contrario, podría haber sido acusado de revolucionario y apartado inmediatamente de su cargo por el monarca. Sin embargo, las presiones de los grupos liberales le llevaron a proclamar la Constitución el día 31 de mayo de ese año. A partir de ese momento, Nueva España se sumaba al ciclo hispano de transformaciones. Renovados desafíos hicieron acto de presencia en materias como el indulto a los insurgentes; la emergencia de una potente guerra de opinión, al calor de la restaurada libertad de imprenta; el declive en los ingresos de la Hacienda pública; el crecimiento exponencial de los ayuntamientos constitucionales; la reposición de las diputaciones provinciales –seis hacia finales de ese año– y, como consecuencia de todo ello, una evidente eclosión de la vida público-política y electoral.

La vuelta del constitucionalismo tuvo implicaciones distintas para los diversos sectores sociales del virreinato. En primer lugar, para los antiguos insurgentes el inicio de este periodo supuso diversas posibilidades. Las guerrillas que continuaban activas en el sur, bajo el mando de Vicente Guerrero, mostraron su molestia con las restricciones que establecía la Carta gaditana para acceder a la ciudadanía a expresiones étnicas como los mulatos. En medio de las incertidumbres iniciales, impulsaron una nueva insurrección –incluso con la ayuda, si fuera necesario, de militares realistas– para lograr la independencia. En segundo lugar, el grupo de los liberales autonomistas aprovechó la representación en las Cortes para reclamar un mayor grado de descentralización de la monarquía, aunque sus propuestas se encontraron, por lo general, con la negativa de los diputados peninsulares. Como parte de sus objetivos, fueron los representantes novohispanos quienes promovieron –con un resultado infructuoso– convertir la monarquía hispánica en una confederación, en la que México, Lima y Santa Fe (Bogotá) serían la sede de tres reinos coronados por infantes de la familia Borbón. En tercer lugar, los contrarrevolucionarios del virreinato se convirtieron en agentes conspiradores desde el momento en el que empezaron a circular rumores sobre el triunfo de la revolución liberal. Aunque carecemos de evidencias directas, hay indicios que apuntan a que fue en el mes de mayo de 1820 cuando se urdió –presuntamente– la conspiración de La Profesa, templo del centro de la ciudad de México, en el Oratorio de San Felipe Neri, para dilatar –o, incluso, evitar– la entrada en vigor del constitucionalismo en Nueva España. Algunos religiosos conservadores radicalizaron sus posturas cuando se empezaron a conocer o aplicar las medidas de reforma eclesiástica. El descontento se agravó con la difusión de noticias que presentaban al rey Fernando VII incapaz de contestar a las supuestas vejaciones que sufría por parte de los políticos liberales.

Iturbide a escena

En medio de estas divisiones ideológicas se dio a conocer, a comienzos de marzo de 1821, el Plan de Iguala rubricado por Iturbide el 24 de febrero, en el que presentaba su propuesta de independencia. La intensa actividad epistolar mantenida por este militar desde finales del año anterior le permitió conocer algunas de las reivindicaciones de los diversos grupos sociales del virreinato. También estaba informado de los acontecimientos peninsulares y europeos a través de los contactos que allí mantenía. Todo ello, sin embargo, no debe llevarnos a pensar que detrás de dicho documento sólo se encontraba su genialidad. Es sabido que el proyecto no fue de su plena autoría, sino que se entregó a otros para mejorar su contenido y facilitar así la integración de las demandas. De hecho, llegaron a circular varias versiones del mismo. La capacidad persuasiva del Plan de Iguala logró un consenso en torno al conocido lema de las tres garantías –religión, independencia y unión– que muy pronto mostraría sus límites. Aun así, el acuerdo de mínimos hizo posible la transición hacia el Estado-nación independiente con unos niveles de violencia menores que anteriores momentos de la guerra.

El proyecto de Iturbide fue tolerado por los insurgentes porque sancionaba la independencia y ampliaba el principio de igualdad. No obstante, sus diferentes puntos de vista eran tan evidentes que ninguno de los dirigentes de la revuelta rubricó el acta de emancipación ni fueron invitados a formar parte de la Junta Provisional Gubernativa, primer órgano legislativo del país. A continuación, algunos liberales pudieron ver con buenos ojos que se estableciera un imperio monárquico y constitucional, en el que se guardaba el trono, de manera preferente, a Fernando VII o a algún miembro de la familia real española. También existía la posibilidad de que el futuro Congreso eligiera al emperador, lo cual sería aprovechado en su momento por Iturbide. Finalmente, los grupos conservadores se sintieron complacidos con el reconocimiento del catolicismo como religión exclusiva del país, la devolución de los fueros y preeminencias a los eclesiásticos, el respeto de los empleos civiles y militares, así como la promesa de que se elaboraría una nueva ley fundamental, entre otros. La vocación centralista del líder trigarante despertó el recelo por parte de las provincias, algunas de las cuales –como Oaxaca o Zacatecas– tacharon el Plan de Iguala como “anticonstitucional”. Ello obligó a que se tuviera que negociar con las elites políticas de los distintos territorios.

Entre abril y junio grandes zonas del Bajío y de Nueva Galicia se adhirieron a la empresa emancipadora. A finales de julio desembarcó en Veracruz Juan O’Donojú, el nuevo jefe superior político de Nueva España designado por las Cortes. Según puede leerse en sus proclamas iniciales, este llegó convencido de que el proyecto de los diputados novohispanos para establecer monarquías en América iba a aprobarse. Además, rápidamente comprobó que la mayor parte de los territorios del viejo virreinato se estaban decantando por la vía independentista. Por ello decidió entrar en contacto con los círculos afines a Iturbide, buscando así una solución pacífica que resultara ventajosa para todos. Los tratados que ambos firmaron en Córdoba, el 24 de agosto, sancionaron lo recogido en el Plan de Iguala, aunque, a pesar de las expectativas en ellos depositadas, serían rechazados por los diputados españoles. Se cerró así la puerta a una posible “independencia pactada”, según la reciente expresión de Ivana Frasquet. Mientras se producían las negociaciones mencionadas, el cerco de las tropas trigarantes sobre la ciudad de México terminó por ahogar la supervivencia del desgastado mando virreinal. Ello permitió que el 26 de septiembre entrara O’Donojú a la capital y que durante la jornada siguiente lo hiciera Iturbide. De acuerdo con lo consensuado, el día 28 se rubricó el Acta de Independencia.

Sublevaciones

El primer imperio mexicano tuvo una vida efímera, pero muy agitada en lo político. Inicialmente se estableció una regencia de cinco miembros, encargada de ejercer el poder ejecutivo, en la que Iturbide se colocó a la cabeza. La Junta Provisional Gubernativa, antes mencionada, lo nombró Generalísimo de las Armas de Mar y Tierra y Almirante. Desde un principio dicho militar buscó controlar las sesiones del órgano legislativo. Lo mismo pretendió con el Congreso Constituyente que se instaló en febrero de 1822. Las desavenencias entre ambos fueron cada vez más manifiestas, hasta el punto de que Iturbide trató de bloquear ciertas reformas al no publicar los bandos ni aplicar los decretos aprobados por los diputados más liberales. Estos consideraban una prioridad aumentar el número de efectivos de la milicia cívica, símbolo de la revolución, mientras que, por el contrario, para el primer regente urgía incrementar el número de efectivos del ejército, aduciendo la amenaza que supondría una eventual reconquista por parte de España. La negativa a aprobar la propuesta de Iturbide impulsó el movimiento conspirativo por el que sería impuesto como emperador al Congreso los días 19 y 21 de mayo. La ofensiva contra este se fue incrementando: Agustín I ordenó, en agosto, la detención de una parte de los diputados y, finalmente, el 31 de octubre se decidió por la clausura del Congreso. A partir de entonces impuso una completa militarización del orden público, restringió la autonomía de las provincias y se atendieron algunas demandas de los sectores tradicionalistas. Aunque Iturbide no era un reaccionario, su particular liberalismo de corte conservador y su formación castrense –no olvidemos que destacó en su lucha contra la insurgencia– le hacían aspirar a una concentración del poder que sería rápidamente cuestionada.

En febrero de 1823, las tropas que el emperador envió para reducir la sublevación republicana encabezada por el militar Antonio López de Santa Ana, desde Veracruz, se levantaron en su contra. Sus reivindicaciones quedaron plasmadas en el Acta de Casa Mata: se exigía a Iturbide que restaurara el Congreso con nuevos miembros y se apostaba por la defensa de la representación nacional. Las provincias se adhirieron a ella al ver la posibilidad de recuperar su autogobierno. Por tanto, no se cuestionaba la figura de Agustín I. En ese momento todavía no todos apostaban por el establecimiento de una república, sino que se reivindicaba el fin del régimen de arbitrariedad que el emperador estaba tratando de imponer. Ante los apremios, Iturbide reinstaló el Congreso el 4 de marzo con los mismos diputados que cuando lo había disuelto, contrariamente a lo que se le había reclamado, y dio orden para que se liberara a los que continuaban presos. Entonces habló de abrir un tiempo nuevo de “reconciliación” nacional, en el que se retomasen las sesiones “como si jamás hubiesen sido interrumpidas”. Sin embargo, lo cierto es que empezaba a ser consciente de que su proyecto político estaba agotado. Trece días más tarde presentaría su abdicación al trono del imperio. Su camino hacia el exilio quedó abierto cuando el Congreso declaró que su elección como emperador había sido “obra de la violencia y de la fuerza, y de derecho nula”. Aunque sin el entusiasmo que podríamos llegar a pensar, se abrió entonces paso a la proclamación de la república.

Mientras tanto, Iturbide llegó a Livorno (Italia) el 2 de agosto de 1823 y partió de regreso a México desde el puerto de Southampton (Gran Bretaña) el 11 de mayo del año siguiente. Durante esos escasos diez meses se le presentaron ofertas diversas, que iban desde recuperar México para Fernando VII, lo cual rechazó, hasta apoyar la coronación de un infante europeo, alternativa en la que mostró mayor interés. Sin embargo, no están del todo claros todavía los motivos por los que finalmente se decidió a volver. Aunque él aseguraba que sólo pretendía sostener la libertad del país, se ha planteado que su objetivo era recuperar su poder previo. De hecho, en el ínterin, hubo varias conspiraciones para ensalzarlo de nuevo como emperador, incluso en términos absolutistas. En cualquier caso, su recorrido fue muy corto, pues sería ejecutado el 19 de julio de 1824, tres días después de desembarcar cerca de Soto la Marina (Tamaulipas). De manera paralela a todos estos sucesos, la guerra seguiría desarrollándose en Veracruz, como ha estudiado Juan Ortiz, donde los españoles resistieron en el fuerte de San Juan de Ulúa hasta su capitulación en noviembre de 1825.

La brevedad de la experiencia imperial inaugurada en 1821, así como su fracaso, no deberían llevarnos a minimizar su importancia en el proceso de la independencia. Sólo nosotros, desde el presente, sabemos cuál fue el desenlace de ese transcurso histórico. Pero el final bien pudo haber sido distinto. Por ello, se trata de comprender en su tiempo y desde los valores propios del periodo los hechos que entonces tuvieron lugar y las actuaciones de los actores, incluidas sus contradicciones. El momento del bicentenario de la emancipación constituye una nueva oportunidad para dar a conocer lo acontecido en esos años. La singularidad de la coyuntura en que nos encontramos puede servir para propiciar, en perspectiva histórica, una reflexión colectiva sobre los avances y retrocesos operados en estos dos siglos de vida independiente de México y valorar, al mismo tiempo, el modelo de futuro por el que apostamos.

PARA SABER MÁS

- Arenal, Jaime del, Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México (1816-1822), México, El Colegio de Michoacán/INEHRM, 2010.

- Ávila, Alfredo, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio, 1821-1823, México, UNAM, 2004.