Laura Suárez de la Torre

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 29-30

Con el inicio del siglo XX, los huertos, campos agrícolas y pequeños pueblos y parajes cercanos al centro de la ciudad de México sufrieron un cambio radical. La capital se expandió y así muchos de ellos quedaron encapsulados por una mancha urbana que aún preserva algunos lugares y edificaciones para descubrir su pasado.

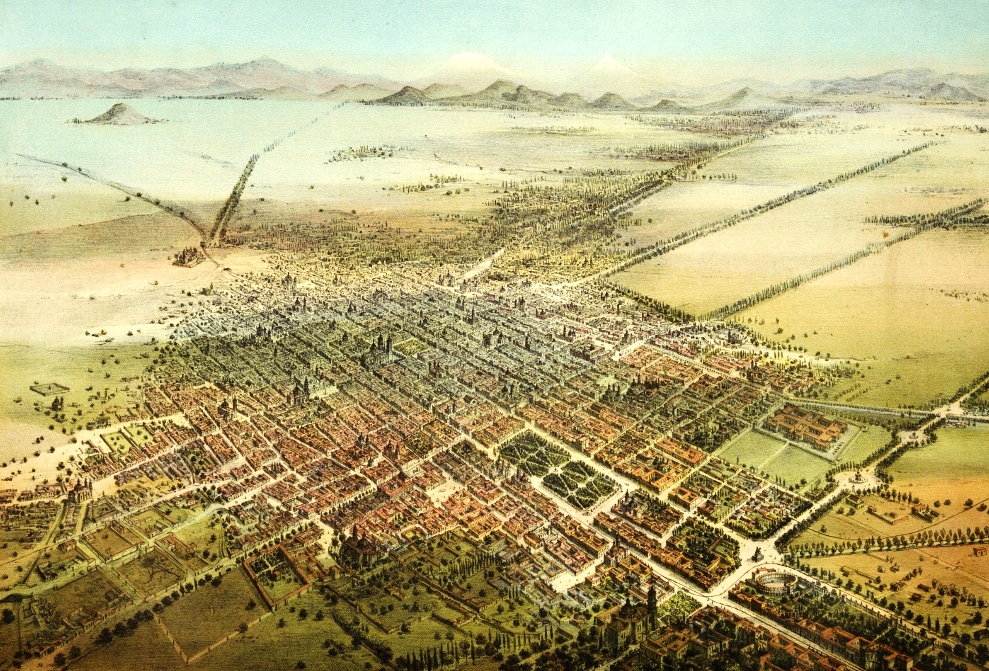

Vivir en una urbe tan grande como lo es la ciudad de México tiene encanto y fascinación, pero al mismo tiempo, múltiples problemas debido principalmente al crecimiento desmedido y sin planeación de la ciudad. Si nos remontamos a otras épocas, veríamos que los límites de la ciudad no iban más allá de lo que hoy conocemos como Centro Histórico y que a lo largo del siglo XVIII el espacio no sufrió cambios notables. Las viviendas, el comercio, las oficinas, las diversiones, los teatros, los hospedajes y los cafés, las imprentas y librerías, y otros establecimientos se encontraban situados dentro de esa delimitación. Fue a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX cuando su fisonomía se transformó. Sus lindes comenzaron a extenderse hacia el poniente y hacia el sur con nuevas demarcaciones, colonias que darían abrigo a las clases medias y altas. San Rafael, Santa María La Ribera, Roma y Condesa, entre otras, fueron buenos negocios para quienes se aventuraron en el diseño y urbanización de los nuevos fraccionamientos que iban arrancando el carácter rural a los espacios en donde antes había haciendas, potreros y ranchos, con cultivos de maíz y pastizales.

Al sur de la municipalidad de México existían distintos pueblos aledaños como La Piedad, Mixcoac, Tlacoquemécatl, San Lorenzo Xochimanca, Xoco, Actipan, Zacahuitzco y otros más, que contaban con pequeños talleres, fondas y pulquerías, ladrilleras, molinos y pulperías para abastecer las demandas cotidianas de sus pobladores. Amplias propiedades ocupaban las haciendas (Narvarte, Portales y los ranchos Los Amores, San Borja, Santa Rita, California, Pilares, Colorado y Álamos, entre otros) que eran productoras de cereales, flores y frutos. Las fábricas de ladrillos habían socavado los terrenos y dejarían huella de su presencia.

Para adquirir mercancías más elaboradas o específicas, la población de estos parajes se veía obligada a viajar hasta la ciudad de México con el fin de proveerse de los productos que no encontraban, ocuparse del arreglo de asuntos importantes o para acudir a las fiestas y diversiones.

En ocasiones especiales estos lugares se vestían de gala atrayendo a numerosos visitantes que acudían a las fiestas patronales de San Lorenzo, Santa Cruz, Nuestra Señora de la Piedad, el señor del Buen Despacho o la de Santo Domingo… En santuarios o en iglesias se daban cita los pobladores para participar de la alegría del momento, con la misa y la procesión, la feria y los fuegos artificiales.

Estos pueblos, fincas, ranchos y haciendas en múltiples ocasiones sirvieron en el siglo XIX como refugio seguro para aquellos que huían de los levantamientos y disturbios que les tocó presenciar en la ciudad de México.

Guillermo Prieto en sus Memorias de mis tiempos así lo describe: Para el público, un pronunciamiento era un jubileo y un motivo de holgorio. Cerrábase el comercio, quedaban desiertas las oficinas; las calles solitarias resonaban con el galope de los caballos; la gente se agolpaba en las esquinas para atravesar de un punto a otro […] La vida se desplazaba a otras localidades: a los barrios y pueblos lejanos se trasladaba el movimiento, las tiendas tenían mayor tráfico, las pollas daban a la luz sus vestidos domingueros y los vecinos entablaban diálogos de balcón a balcón inquiriendo noticias.