Samuel Almazán Santiago

Facultad de Medicina, UNAM.

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 29-30.

El médico y amigo de Porfirio Díaz, trajo del Instituto Pasteur de París el virus de la rabia, que se encontraba inoculado en el cerebro de un conejo, para poder experimentar aquí el procedimiento por el que se crearía la vacuna que ya se aplicaba en Europa. fue uno de los procesos más exitosos, lo mismo que en el caso de la viruela, para proteger y mejorar la salud de los mexicanos de finales del siglo XIX.

Llevamos al pequeño Isidro ante el padre Ambrosio, la escena era aterradora. Estaba desesperada y durante un lapso no lo podía creer, todo era confuso. Solo recuerdo estar parada frente a mi hijo. Él estaba sucio y tenía sangre en su desgarrado pantalón, lloraba desconsolado y asustado. Milán, su perro, siempre había sido muy tranquilo y obediente, pero había estado fuera de la casa una semana y al volver no quería comer; algo estaba mal.

Días después atacó a uno de los perros que había en la casa, nunca pensé que hubiera contraído esa horrible enfermedad y mucho menos que dañaría a alguien de la familia. Inmediatamente que me avisaron los criados lo traje a la iglesia, en ese momento pensaba que la ayuda de Dios era la única esperanza posible para que no muriera. Mientras su padre lo cargaba vinieron a mi mente las imágenes de mi hermano, cuando ambos éramos niños y vivíamos en Xochimilco, cerca del convento de San Bernardino. Cuando él jugaba en el campo fue atacado por un perro que vagabundeaba por los poblados cercanos. Mi padre logró atrapar al animal después de una rápida búsqueda y lo mató, pero la sentencia de muerte ya se había dictado. Verlo morir de esa forma fue espantoso.

Días después del ataque mi hermano comenzó a tener temblores y sudores muy fuertes, calenturas y mucho dolor donde fue mordido; no podíamos rozar su piel porque estallaba en gritos. Notábamos que su nerviosismo crecía poco a poco, tenía pesadillas y visiones constantes, yo lo cuidaba y lo veía despertar gritando algo sobre unos perros: todo ello era producto del mal que se apoderaba de él. Y después de eso tuve que soportar sus ataques de debilidad, el babeo y el hecho que no pudiera comer nada; incluso un poco de líquido le provocaba dolor.

Miré cómo se consumió lentamente y en una agonía inevitable. Aun ahora lo sueño babeando en su cama, hundido en los ataques; no quería eso para mi hijo. En la capilla, con las puertas cerradas, una iluminación tenue llenaba el espacio; el padre Ambrosio comenzó a rezar con gran energía. Recuerdo la blancura de su sobrepelliz y el brillo enigmático de la cruz que sostenía en sus manos, la cual reflejaba la ardiente luz de las velas. El agua bendita y sus oraciones eran sus armas para luchar contra ese mal. Tomó del aceite de la lámpara que iluminaba el Santísimo Sacramento e hizo una cruz en el área de las mordidas que estaban en la pierna derecha, luego murmurando frases en latín, colocó pan y sal en el altar e hizo otras tres cruces sobre ellos y finalizó esparciendo el agua bendita en la cabeza de mi pequeño.

El padre nos dijo que Dios haría cumplir su voluntad y que sólo nos quedaba rezar en espera de que la providencia nos beneficiara. Después de eso lo llevamos a casa, limpiamos la herida y lo tranquilizamos. Los criados asustados nos llevaron la imagen de Santa Quiteria, que según ellos podía sanar la enfermedad y dar tranquilidad a los sufrientes. Aunque sabía que no era bueno, acepté la ayuda, ellos realizaron varios rezos y por último arrojaron el pan empapado en el aceite de la lámpara que iluminaba la imagen de la Santa. Lo hice con devoción pero sabía que sería insuficiente, pensaba que de todos modos moriría de una forma cruel. Inmediatamente mi esposo ordenó dar muerte al perro que teníamos prisionero en una jaula. Apesadumbrada por lo sucedido no logré dormir, los recuerdos del pasado se agolpaban en mi mente, mi corazón oprimido latía rápido; sólo quedaba seguir rezando una y otra vez. Inicié el día abatida, sin sospechar que Dios se manifestaría en su gran misericordia. A la hora del desayuno mi esposo leía el periódico, estaba cabizbajo, pero de pronto su rostro se iluminó al encontrar una nota, Dios no deja morir a sus hijos. Un ángel, el doctor Eduardo Liceaga, famoso y notable en la capital, había traído semanas atrás la vacuna contra la rabia desde París y llevaba algún tiempo trabajando en ella, así que fuimos a visitarlo.

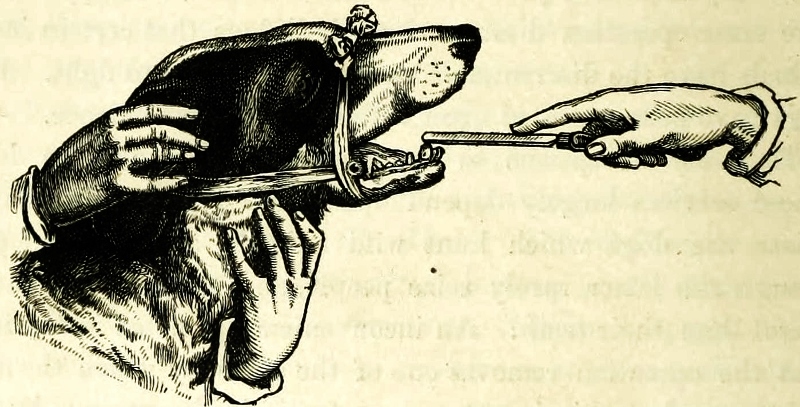

El 12 de abril de 1888, el niño Isidro Delgadillo, de 12 años de edad, originario de Texcoco, fue llevado a las instalaciones del Consejo Superior de Salubridad, ya que había sido mordido en la pierna por un perro que se presumía rabioso. El animal fue muerto por su comportamiento sospechoso, después de atacar a otros perros y a varias personas de la población. Esto era común en la época, si Isidro hubiera contraído la rabia probablemente hubiera muerto.

Según los datos publicados por Louis Pasteur a finales de la década de 1880, la probabilidad que tenía una persona de morir de rabia al ser atacada por un animal enfermo iba de un 20 hasta un 60%. Ello dependía de la cantidad y profundidad de las mordidas, del tipo de animal (lobos o perros) y de si habían existido o no mordidas en la cabeza o en áreas cercanas (entre más cerca del cerebro se inocula el virus, este es más letal). Las estrategias de curación religiosas y las de los médicos, que estaban disponibles en esos momentos, eran igualmente inefectivas. En los casos en los que aparecía la enfermedad sólo quedaba presenciar cómo la persona se consumía y moría irremediablemente.