Enrique Mijares Verdín.

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México / Durango, 450 años de historia, edición especial.

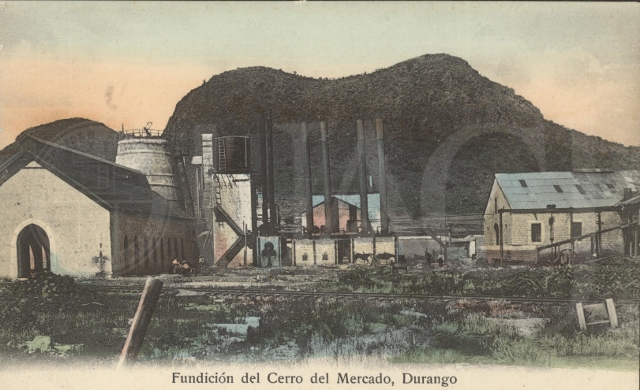

Mitos, leyendas, sueños y desilusiones se cuecen a su alrededor. Nadie puede hacer la crónica del valle de Guadiana mejor que él porque ya estaba ahí cuando los tepehuanes se defendían de los colonizadores españoles. Su hierro parecía inagotable, pero no era así. Se sucedieron quienes lo explotaron hasta que no fue negocio. Pero hay quienes no desfallecen aún por exprimir un poco más de sus entrañas.

Para niños acostumbrados al asfalto urbano, explorar la tarde del domingo el Cerro de Mercado constituía una aventura parecida a visitar Marte, por lo rojizo del paisaje. Era el único día de la semana que se podía entrar al lugar sin riesgo de derrumbes porque, al descansar los mineros, no retumbaban en el aire las explosiones de dinamita con que los barrenadores removían la corteza, los crestones, las entrañas de ese cuerpo mineral, inerme, indefenso ante la explotación inmisericorde de que estaba siendo objeto.

Los hallazgos se sucedían ante nuestros ojos maravillados. Provistos de sendas lámparas de mano, entrábamos a la cueva de la marmaja donde el polvo especular permanecía flotando, moviéndose, enviando lancetadas de luz hacia las paredes rugosas, luciérnagas bordando de lentejuela la oscuridad. A la caverna de piedra limón llevábamos tachuelas, clavos y rondanas sólo para sentir cómo la fuerza de atracción nos las arrebataba de las manos y luego verlas en la techumbre titilando cual minúsculas estalactitas, dejando constancia de que habíamos estado allí.

Nunca dimos con la cueva del Diablo, donde decían que Pancho Villa guardaba el caudaloso botín de sus múltiples correrías de bandido, y cada aniversario de su muerte hace temblar la tierra, su caballo relincha y él se aparece en medio de una nube de polvo. Tal vez nunca ha existido esa cueva, lo mismo que deben de ser falsas las innumerables leyendas que oímos acerca del origen de esa montaña hecha de una especie de oro y plata que se ha herrumbrado con el tiempo hasta cobijarse bajo esa zalea amoratada que en época de lluvia se cubre de verdín y hasta le brotan arbustos a los que acuden algunas aves y muchas mariposas. Han dicho que el cerro es un meteorito que cayó del espacio haciendo mucho ruido. Que apareció de pronto en el horizonte. Que parecía una vaca echada allí desde antes del diluvio. Que había tesoros fabulosos en su vientre. Otros aseguran que en él hay puros esqueletos de murciélagos y tejones. Asltimamente, suponen que es una enorme fosa clandestina con un montón de cadáveres adentro. Que era el crestón de una veta de oro, con más de veinte millones de pies cuadrados de mineral. Que en el fondo de una inmensa galería central brota una fuente, un manantial, un río que corre subterráneo, se entierra a gran profundidad y no vuelve a salir por ningún lado.

Son tantas las versiones que corren y muchas más las que se van inventando, que desde pequeño empecé no sé si a soñar o a imaginar la voz del Cerro, percibo clarito que me habla, que me confía sus secretos, sus anhelos, sus temores. Desde entonces hasta la fecha no he dejado de conversar con él.

Mi nacimiento se remonta a una eternidad mineral sin memoria. Mi existencia es una larga sucesión de accidentes meteorológicos. Entonces apareció el capitán Ginés Vázquez de Mercado, y mi cuenta del tiempo se dividió en antes de su llegada y después de su partida. Todos creen que se fue de aquí desengañado y que murió en desgracia. Nadie sabe que me dejó a cargo del tesoro que el destino le había prometido. Desde entonces vigilo su recuerdo, mantengo viva su memoria y espero su regreso.

[…]

Para leer el artículo completo, suscríbase a la Revista BiCentenario.