Ana Rosa Suárez Argüello / Instituto Mora

Revista BiCentenario # 19

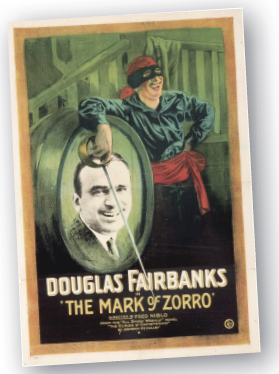

¿Te has preguntado, lector, por qué en tantas películas producidas por Hollywood aparecen tantos elementos culturales de origen mexicano? Recuerda, por ejemplo, las decenas de producciones con el tema de El Zorro (desde la primera, en 1922) en que algunos personajes son hidalgos, o bien mineros que trabajan del lado sur de la frontera, o pastores que siguen a las marchas de ovejas, o vaqueros que participan en rodeos y practican todo tipo de suertes y todos ellos hablan español y son originarios o descendientes de personas nacidas en nuestro territorio.

¿Te has preguntado, lector, por qué en tantas películas producidas por Hollywood aparecen tantos elementos culturales de origen mexicano? Recuerda, por ejemplo, las decenas de producciones con el tema de El Zorro (desde la primera, en 1922) en que algunos personajes son hidalgos, o bien mineros que trabajan del lado sur de la frontera, o pastores que siguen a las marchas de ovejas, o vaqueros que participan en rodeos y practican todo tipo de suertes y todos ellos hablan español y son originarios o descendientes de personas nacidas en nuestro territorio.

¿Cómo es que antes del inicio de la gran migración de mexicanos a fines del siglo XIX había ya en Estados Unidos una presencia cultural mexicana? La razón es que esta presencia comenzó en realidad en 1845, año en el que Texas se convirtió en parte de la Unión. Se ampliaría entre 1848 y 1854, cuando México perdiera mediante la guerra y la compra lo que hoy son los estados de California, Arizona y Nuevo México, además de parte de los actuales estados de Colorado, Nevada y Utah.

La población que nuestro país vecino del norte adquirió por ocupación o conquista pasó a ser una minoría tan pronto los ciudadanos estadounidenses comenzaron a llegar en gran número a los territorios así adquiridos, en una minoría desplazada del mando político, excluida de la dirección de las actividades económicas y además obligada a trabajar en condiciones de inferioridad. Vistos como inferiores por sus rasgos raciales y culturales, los 75,000 mexicanos que allá se encontraban en el momento de cambio de los linderos nacionales se transformaron en extranjeros en su propia tierra, ajenos al idioma, las leyes y el modo de vida que se les impuso.

A ellos se sumarían los cientos de miles de inmigrantes procedentes del sur del río Bravo que llegaron en los decenios posteriores, ya que los nuevos y porosos límites entre ambos países no impidieron los cruces de la frontera. Por lo pronto, y fieles a viejas prácticas, los residentes de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas no cesaron de viajar libremente a Estados Unidos para atender sus asuntos, comerciar o ganarse la vida. Desde entonces, el país vecino del norte les ofreció posibilidades de empleo como vaqueros, pastores, mil usos, criados, operarios, mineros, vendedores o en la prostitución. En sólo dos años después de la firma del tratado de paz, cuando la noticia del descubrimiento del oro en las cercanías de la ciudad de San Francisco, California, se había esparcido en Europa, Estados Unidos y el resto del continente americano, recibiría a cerca de 20,000 mexicanos. Muchos fueron enviados por dueños de tierras de los estados del nuevo norte de México, donde hubo quienes se hicieron cargo de sus gastos de viaje y subsistencia, a cambio de la mitad del oro que descubriesen. Otros eran comerciantes, atraídos por la posibilidad de hacer negocios del otro lado, que cargaban sus mulas y partían hacia donde pensaban encontrar compradores para sus mercancías; otros trabajaron para patrones estadounidenses en los ríos auríferos.

Es cierto que esta población tuvo durante muchos años una existencia casi invisible, que sin embargo resultó fundamental en el desarrollo de lo que había pasado a convertirse en el suroeste de Estados Unidos, en tanto que no solo suministró la mano de obra indispensable para el desarrollo de la región y del país, y porque a través suyo los recién llegados conocerían los reglamentos, tecnología, herramientas y prácticas para ellos desconocidos, que utilizarían en la minería, la cría de ovejas y la ganadería.

Los mexicanos, herederos de la gran tradición minera del pueblo español, señalaron la ruta a los mineros estadounidenses, quienes carecían tanto de los precedentes legales como de la experiencia para explotar los yacimientos de oro, plata, cobre y mercurio que se encontraron en el suroeste durante los años siguientes. La minoría mexicana proporcionó el trabajo, la tecnología, las palabras “bonanza o placer, por ejemplo” y un cuerpo completo de ordenanzas, aplicadas en la península ibérica y en América Latina durante más de 350 años y que serían base de la legislación minera estadounidense. Así, las ordenanzas españolas asignaban la posesión de los minerales del subsuelo a la corona, pero permitían derechos privados sobre la superficie. Como señaló Dan De Quille (1829-1898), testigo de lo anterior, “el negocio de trabajar minas de plata entonces era nuevo para nuestro pueblo, y mucho dependían al principio de lo que les decían los mineros de plata mexicanos que se congregaban en el país”.

En la industria ovina, las instituciones, prácticas, costumbres, organización y personal dedicado a ella derivaron su existencia en Estados Unidos de los conocimientos y la pericia de los patrones, pastores y trasquiladores mexicanos, alumnos a su vez de los patrones, pastores y trasquiladores españoles. El sistema de propiedades extensas, la práctica de asignar derechos fijos de apacentamiento a los particulares, la división laboral “una pirámide cuya base eran los pastores y la cúspide los patrones”, prevalecen en las fincas ovejunas más grandes del suroeste. Asimismo, el sistema de trashumancia, que en España salvaguardaba la asamblea de la Mesta, facilitó las marchas de ovejas en California, Arizona, Colorado, Nevada, Utah, Idaho, Wyoming y Montana. Equivale a las actuales asociaciones de rancheros de nuestros días. Cuenta Sarah Bixby Smith, quien vivió en un rancho ovejero del sur de California en la década de 1870:

Llegaban los trasquiladores, una banda alegre de mexicanos sobre caballos inquietos, con bridas maravillosas ribeteadas de plata, hechas de cuero crudo o pelo de cabello trenzado, y sillas de montar de cuernos altos, grandes estribos y amplio y bello cuero labrado. Los hombres iban vestidos con fino paño negro, camisas blancas fruncidas, botas de tacón alto y altos y anchos sombreros ornados de plata galoneada, sostenidos con una cuerda bajo la nariz. Entraban 50 A? 60, amarraban los caballos, hacían a un lado sus galas y aparecían overoles café, con bandanas rojas en la cabeza, y vivían y trabajaban en el rancho durante más de un mes, tantas eran las ovejas que trasquilaban.

La población de origen mexicano tuvo además un papel de trascendencia en el desarrollo ganadero del suroeste. El vaquero fue el antecedente del cowboy, que adoptó sus utensilios y métodos, fusionó ambos idiomas, acuñó expresiones tales como chaparral, cavyard (de caballada), stampede (de estampida) y facilitó la incorporación de palabras en español como chaparral, reata, burro, rebozo y tortilla. Y hoy, como entonces, utiliza una silla de montar diferente a la anglosajona, aplica el sistema hispanoamericano de marcas y registros y acude a los rodeos con una indumentaria surgida en la época colonial y que le transmitieron los vaqueros, aplica técnicas para lazar que le enseñaron los mexicanos y se somete a las decisiones de los jueces de ganado, descendientes directos de los jueces de campo que solían arreglar disputas, primero en la península ibéica, y luego a ambos lados del río Bravo. La distribución del trabajo en los ranchos ganaderos tuvo y tiene, como en los ovejeros, un carácter semifeudal y sus propietarios siguen unidos en fuertes y bien organizadas asociaciones basadas en la institución española de la Mesta y muy poderosas.

El arte de la arriería fue aprendido por los estadounidenses de los arrieros mexicanos, como es evidente en diversos términos lingüísticos utilizados: alforja, aparejo, burro, corral, lazo, atajo,

mulada, etcétera. Se reconocía a los últimos como los expertos en el oficio; se recurriría a ellos para el comercio que se desarrolló en toda la región.

La tradición hispanomexicana influyó asimismo en la legislación. Muchas instituciones heredadas de España, que México conservó y afín entre 1821 y 1846, siguieron funcionando. En ese sentido, hubo tres aportaciones jurídicas a varios códigos de los estados del suroeste de Estados Unidos:

1) La disposición por medio de la cual se concede el derecho de usar las aguas corrientes para la irrigación o la producción de fuerza motriz, sin necesidad de consultar a los dueños de las tierras por donde pasen las corrientes. Es el caso de los estatutos que aún garantizan el acceso al agua en esa extensa región.

En efecto, a los angloamericanos les faltaba toda experiencia en cultivos de regadío cuando llegaron a ella. Sus leyes eran producto de culturas en las que el agua abundaba y protegían los derechos ribereños, a diferencia de las legislaciones española y mexicana, que enfrentaban el problema de la carencia de agua y la necesidad de irrigación en la agricultura. La mayoría de los nuevos estados y territorios surgidos de la invasión de México tuvo que desistir o modificar, después de años de litigios y conflictos, la doctrina de origen anglosajón y adoptar la ley mexicana que confería al estado la propiedad de las aguas y el derecho de permitir que las aprovechase cualquier particular, ribereño o no; a la fecha, estos preceptos forman parte de su sistema legal.

Además de adoptar estas leyes y estas prácticas, en Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y California, donde la aridez constituía una dura realidad, los recién venidos debieron recurrir a la experiencia de sus predecesores (mexicanos, españoles e indios pueblo) para dar prosperidad a sus ranchos y granjas. Se apartaron así extensiones de tierra y destinó el agua que corría por ellas para beneficio de todos. Lo mismo se haría con la reserva de pastizales para todos.

Fue también preciso construir y mantener canales, represas y pozos al modo mexicano, a los que se consideró y trató como propiedad y responsabilidad colectivas. A fines del siglo XIX aún había poblaciones en Nuevo México donde aquellos que no hubiera colaborado en estos trabajos y cumplido con la parte que les correspondía, perdían el derecho de disponer de las mercedes comunales.

Se construyeron de tal forma sistemas de acequias, que llevaban agua a las represas desde lugares lejanos –se atraía la de los ríos y atrapaba la del deshielo–, se valían de tecnologías avanzadas que facilitaban a los vecinos la obtención de agua potable y les permitían el riego de los cultivos. Mencionemos dos ejemplos: la acequia y el acueducto de la espada, el primero un canal derivado desde el río y el segundo un sistema de cañerías hecho de mampostería que llevaban agua a la misión de San Antonio, Texas, y el embalse de la antigua misión, en San Diego, California, una represa hecha de adoquines y cemento que cumplió un papel fundamental en el desarrollo de ese territorio.

2) Se conservó la prohibición de vender tierras colectivas para su explotación, en todo caso se permitía alquilarlas a plazos determinados.

3) Continuó el precedente de los intereses comunes en las propiedades matrimoniales. Una de las primeras distinciones que hubo en Estados Unidos entre las propiedades propias de la esposa y las propiedades comunes por matrimonio aparece en la primera Constitución del estado de California (1849) y dice: “Toda propiedad real y personal de la esposa, poseída y reclamada por ella antes del matrimonio, y las adquiridas después por donación, legado, o linaje, o ascendencia, serán de su sola propiedad, y se aprobarán leyes que definan con más claridad los derechos de la mujer tanto respecto a la separación de bienes como a las tenga en común con su marido”. Se negó por lo mismo a los interesados la posibilidad de que cada uno dispusiera por su cuenta de los bienes comunes; para ello tendrían que recurrir a los tribunales.

Estas medidas eran muy justas para las mujeres y estaban influidas por las leyes de propiedad ejercidas en México –a donde llegaron desde España–, y se contraponían al derecho consuetudinario anglosajón, que otorgaba al marido un dominio ilimitado de los bienes e ingresos de la esposa, esto es, el derecho de hacer con ellos lo que quisiera. Quedaron así garantizados los derechos de las mujeres, tanto por herencia como sobre los ingresos y bienes propios o reunidos durante el matrimonio. Es interesante que un par de sociedades acusadas con frecuencia de machismo como la española y la mexicana fueran justamente las que brindasen a Estados Unidos un precedente legal no establecido por su propia tradición.

Podemos concluir entonces que las primeras huellas de México en Estados Unidos cuentan con varias centurias y que la presencia de nuestra nación en el vecino país del norte se siente todavía en numerosas costumbres y tradiciones a la fecha imperantes, en la práctica de la minería, la crianza de ovejas y la ganadería, en la distribución del agua y en la vida jurídica y cotidiana de muchas de sus mujeres.

PARA SABER MÁS:

- Alfredo Jiménez, El Gran Norte de México: una frontera imperial en la Nueva España (1540-1820), Madrid, Tíbar, 2006.

- Martha Ortega Soto, Alta California: una frontera olvidada del noroeste de México (1769-1846), México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2001.

- “La marca del zorro”, 1922, en http://www.youtube.com/watch?v=eDAoExVYOpc.