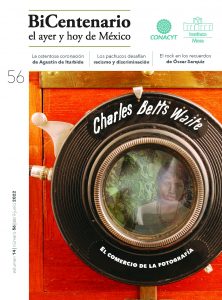

Desde mediados del siglo XIX la fotografía trajo a México curiosidad, asombro y magnetismo, como en nuestro siglo lo ha sido la revolución digital. Todo mundo quería ser parte de él y no quedar rezagado. De ese siglo han surgido fotógrafos dedicados y apasionados, también oportunidades económicas. Así lo entendió Charles Betts Waite. El fotógrafo estadunidense se inició en Los Ángeles donde abrió su propio estudio, pero con algo de alma aventurera llegó a México y, rápidamente, supo hacerse un lugar entre los círculos porfiristas donde la fotografía se integró como una poderosa arma de difusión propagandística del régimen. Pero Waite no estaba sólo. Otros colegas y compatriotas hallaron en México la posibilidad de relatar en imágenes el país de entonces. Fue el caso de Percy S. Cox y Ralph J. Carmichael, cuyos trabajos se podían adquirir como curiosidades y recuerdos, y en libros promocionales. Sin embargo, buena parte de esas fotografías hoy no se conocen por la autoría de Cox y Carmichael. No fue magia lo que ocurrió con ellas, sino una apropiación muy personal de los derechos de autor. Hacia 1904, Waite compró los archivos de sus colegas y no respetó la autoría, sino que pasó a firmar como propia cada imagen. Se valió del Código Civil del Distrito Federal que lo amparaba. Cada negativo que formó parte de esa adquisición se comercializó bajo su nombre, tanto en periódicos como en locales de ventas. Así se preservan en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la Academia de San Carlos.

Respaldado en sus vínculos porfiristas, Waite supo usar las leyes de la época para un negocio que amplió sus ingresos. Luego, pudo hacerse de más archivos, como el de otro compatriota suyo muy afamado por entonces, Winfield Scott, a quien le adquirió más de 3 000 negativos. Resulta interesante observar el desarrollo de esa práctica tan sencilla de borrar o sobreponer la firma, como se observa en el texto que aquí presentamos.

Otro caso muy distinto al de Waite en la producción fotográfica es el del regiomontano Armando Salas Portugal, que encontrarán en esta edición. Autodidacta, Salas Portugal conoció por curiosidad la máquina fotográfica de su hermano, de la cual no se despegó nunca más para hacerla su forma de vida. Tras su fallecimiento en 1995, dejó una producción de 60 000 imágenes, algunas de las cuales forman parte del patrimonio de la UNAM; las correspondientes al Pedregal de San Ángel y la Ciudad Universitaria, desde que esta última comenzó a levantar sus cimientos en la década de 1950. Imágenes para la nostalgia de unas décadas no tan lejanas.

Si a partir de la segunda mitad del siglo XIX las incipientes técnicas fotográficas permitieron registrar los primeros retratos de la vida de ese México en desarrollo, un siglo antes fue la pintura, la cual daba cuenta de los rostros de la vida de entonces, enfocada en el comercio en el centro de la capital. La pintura de castas dejaba ver familias, comerciantes o indígenas realizando actividades cotidianas. Actitudes, atuendos y ocupaciones enfatizaban las diferencias sociales, económicas, laborales y hasta morales de los personajes. El ideal jerarquizado de la sociedad novohispana se intentaba sustentar en aquellas pinturas.

La imagen, en sus diferentes circunstancias, delinea el hilo conductor detrás de estos textos que conforman la edición 56 de BiCentenario. Remitámonos, para abundar algo más, al 21 de julio de 1822, y hallar la importancia de lo que hoy se conoce como propaganda, publicidad o marketing. Agustín de Iturbide lograba su anhelada coronación, y aunque el México que se independizaba pasaba por penurias económicas, la legitimación del poder tenía en la ostentación de riquezas –ornato, ajuar, indumentaria– la mejor expresión para consagrarse junto a su mujer Ana María. Un alarde de opulencia que se alimentó del oropel de Napoleón I y Josefina, coronados en el París de 1804.

Algunos rastros culturales que marcaron época se incorporan a este número. Por un lado, nos aproximamos a uno de los grandes mitos de la cultura mexicana: la china poblana. Origen, pertenencia social, prohibición, carácter, identidad, tienen aquí sus respuestas, que no serán definitivas, pero nos aproximan a su explicación. En segundo lugar, la leyenda del pachuco. Ese personaje joven mexicano que intenta adaptarse a la idiosincrasia estadunidense desde la contracultura, para hacer frente a la discriminación, el racismo, arbitrariedades y prejuicios de la sociedad blanca, anglosajona y protestante. Una confusa noche de enfrentamientos de hace ocho décadas entre jóvenes en Los Ángeles pondrá en evidencia las dificultades de la comunidad mexicana para integrarse a ese lugar, la cual todavía sufre de los mismos tópicos de entonces, aunque el tiempo y la convivencia los hayan atenuado.

Otras historias tienen su lugar en esta edición. La devoción por el rock & roll del crítico musical Óscar Sarquiz; los niños ultrajados en la cárcel de Belem, contado por el escritor Heriberto Frías; la violencia política en la Sonora de 1973, y las peculiaridades del Congreso de la Unión de 2015, el México de la década de 1930 que relatan documentos de archivo, donde pasado y actualidad se amalgaman en un tiempo circular. Hasta pronto.

Darío Fritz