Graziella Altamirano Cozzi – Instituto Mora.

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México / Durango, 450 años de historia, edición especial.

El escritor oaxaqueño vivió unos pocos meses en Durango cuando ya abogado fue designado allí fiscal federal. En algunos tramos de su autobiografía, de la cual extraemos aquí algunos párrafos, da cuenta de sus pasos por el estado siendo niño y, luego, desde la mirada analítica del joven funcionario relata sus observaciones sobre la vida rutinaria de provincia, los contrastes del Porfiriato y un enamoramiento sin voluntades de converger.

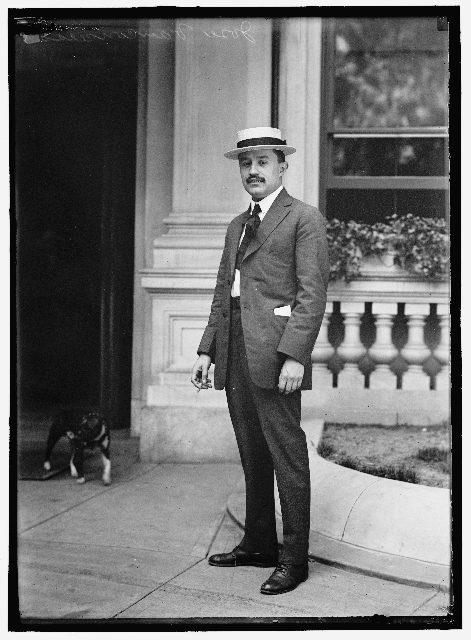

José Vasconcelos es estimado como uno de los mejores escritores mexicanos de la primera mitad del siglo XX, por su obra autobiográfica Ulises Criollo, la cual lo sitúa como novelista de su propia vida, de su niñez y su juventud, en un México de transición a los años revolucionarios. Hombre de una compleja personalidad cuya obra refleja hondos contrastes de fe, misticismo y sensualidad –elementos muy comentados por sus críticos–, además de su extraordinaria pluma literaria, Vasconcelos es considerado como uno de los fundadores y constructores de la política, la cultura, la educación y el pensamiento del México que le tocó vivir. Nacido en Oaxaca el 28 de febrero de 1882, José María Albino fue el segundo de los nueve hijos que procrearon Ignacio Vasconcelos Varela y Carmen Calderón Conde. Pasó su infancia en diferentes partes del país, en razón del trabajo de su padre como inspector de aduanas: en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, realizando sus primeros estudios en Eagle Pass; en Toluca, en Campeche y, finalmente, en la ciudad de México, donde ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, obteniendo en 1907 el título de abogado. Trabajó como pasante en una notaría y en un juzgado, y ocupó el puesto de fiscal federal en la ciudad de Durango, en la que vivió por unos meses. Ulises Criollo es el primer tomo de las memorias de Vasconcelos (1935), las cuales empezó a escribir en el exilio, cuando ya saboreaba con nostalgia sus recuerdos y evocaba con honda emoción los años de su niñez, sus primeras inquietudes y despertares de juventud, sus vivencias y sentimientos de entonces, así como el inicio de sus actividades intelectuales y políticas (México, UNAM, 2008, Nuestros Clásicos, 100).

CAMINO A DURANGO

José Vasconcelos. Texto tomado de sus memorias en Ulises Criollo.

Hemos seleccionado de esta obra el relato de dos momentos de la vida de Vasconcelos que convergen en Durango. El primero exhuma los recuerdos del niño que obtuvo “primera lección de belleza” al conocer esta ciudad, recorrer sus calles, presenciar sus tradiciones, percibir sus sonidos y descubrir sus colores con el asombro y la “alegría que le prestaron los ojos de la infancia”. El segundo, evoca la mirada analítica del joven que volvió varios años después y percibió más lento el transcurrir cotidiano de la misma ciudad, lo que le permitió detenerse a contemplarla, a seguir el ritmo de su gente, a recorrer sus cercanas para guardar las imágenes de hermosos paisajes que rescataría de su memoria y los plasmaría con una gran fuerza descriptiva. Vasconcelos recuerda al Durango porfiriano, el de los claroscuros y los contrastes que ya presagiaban el estallido social de 1910; el Durango en el que “confiesa”, dejó un poco de corazón.

A mi padre le habían asegurado que Durango se parecía a Oaxaca. Esto bastó a decidirlo. Además, yéndose a Durango, contrariaba la corriente de los que empleaban las vacaciones en San Antonio, Texas. Tomando la ruta del sur, le volvía la espalda ostentosamente al progreso, a lo yanqui. A fuer de entendido, él se iba adonde la verdadera civilización. La piedra labrada siempre valdría más que el cemento, por más que se lo dieran superpuesto en pisos. Con mi padre iba yo por derecho de mayoría. El viaje le hubiera correspondido enseguida a Concha, pero no quiso separarse de mi madre y cedió el lugar a Lola, que ahora completaba el terceto. Quedó mi madre al cuidado de su prole, aumentada ya con el nacimiento de la pequeña Chole […] En los ocios forzados del vagón mi padre explicaba por anticipado lo que veríamos; nos describía las ceremonias de la Semana Santa; el porqué de los altares enlutados; la seña y los maitines; el Stabat Mater y la Misa de Gloria. No era iglesiero ni rezador, sino más bien un creyente tibio. Sin embargo, adoraba el rito, que era para él la mejor forma de arte.

[…]

Para leer el artículo completo, suscríbase a la Revista BiCentenario.