Ana Rosa Suárez Argüello

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y el hoy de México, núm. 51.

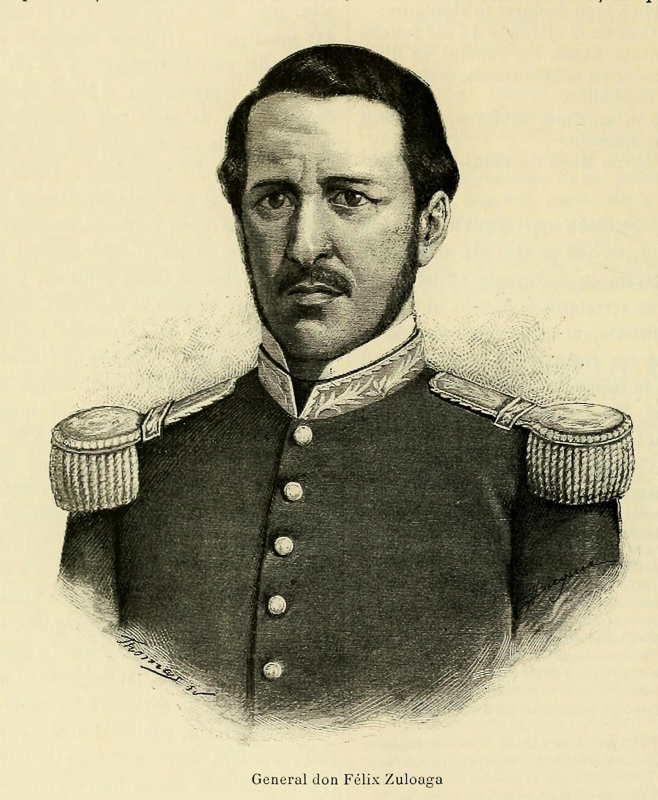

El general Félix María Zuloaga encabezó, desde el sur del país, la oposición de las fuerzas conservadoras al gobierno de Benito Juárez. Pudo terminar fusilado, pero finalmente fue exiliado en Cuba durante tres años. A su regresó no se involucró en política y se dedicó al comercio. En 1887 relató al escritor Ángel Pola Moreno sus vivencias del vínculo con el general Leonardo Márquez.

El Diario del Hogar fue uno de los periódicos más representativos de México a partir de 1881, año en que lo fundó Filomeno Mata, y hasta principios del siglo XX. Con el encabezado “Periódico de las familias”, dedicó un espacio importante a temas conectados con el hogar y la cultura. Uno de sus más asiduos escritores fue Ángel Pola Moreno, originario de Chiapa de Corzo, Chiapas, quien, en 1882, cuando tenía 21 años, se estableció en la capital, donde colaboraría en varios periódicos y fundó otros más. En 1887, y a lo largo de 1888, se encargó de una sección a la que tituló “En casa de las celebridades”, en la que relató las entrevistas hechas a diversos personajes mexicanos, en las que, con unos cuantos detalles, apuntaba con acierto la atmósfera de los hogares donde era recibido, combinándolo con una agradable conversación y la presentación de recuerdos y datos biográficos, sin olvidar nunca su compromiso con el liberalismo y su fuerte oposición al conservadurismo. Se le considera el introductor del género de las entrevistas en México.

Presentamos a continuación la entrevista al sonorense Félix María Zuloaga, publicada el 10 de abril de 1887, quien perteneció a las milicias cívicas de Chihuahua, con las que combatió a los apaches y comanches. Más tarde se incorporó al ejército regular, conel que recorrió la geografía nacional y llegó a ser general. Identificado con el Partido Conservador, a fines de 1857 encabezó el Plan de Tacubaya, que culminaría en enero siguiente su asunción en el poder ejecutivo tras la renuncia del presidente Ignacio Comonfort. Nada más estaría un año en el cargo, pues a principios de 1859 fue sustituido por el general Miguel Miramón, quien gobernó hasta que el 22 de diciembre del siguiente año las fuerzas liberales vencieron a las conservadoras en la batalla de Calpulalpan, dando fin a la sangrienta guerra de Tres Años.

La derrota obligó a Zuloaga a abandonar la ciudad de México. Al lado del general Leonardo Márquez, otros jefes y algunas tropas se dirigieron al sur del país. En Iguala, estos militares, junto con otros más que se hallaban en distintos puntos, lo reconocieron otra vez como presidente de la república el 28 de diciembre. Permanecería en esta región casi año y medio, en el que se llevó a cabo una lucha de guerrillas contra las fuerzas del gobierno de Benito Juárez. Fue así como se llevaron a cabo los fusilamientos de tres personajes destacados del liberalismo: Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos Degollado, motivo por el cual el 4 de junio de 1861 el presidente Juárez puso a Zuloaga y a varios militares fuera de la ley y de toda garantía en sus personas y sus propiedades.

Las relaciones de Zuloaga con Márquez se deterioraron a tal punto que acabó por destituirlo a principios de 1862, nombrando como general en jefe a José María Cobos. En esta situación los sorprendió el arribo de las fuerzas enviadas a Veracruz por Inglaterra, Francia y España, a exigir el pago de sus deudas. El mandatario conservador manifestó entonces a los comisionados de estas naciones que estaba dispuesto a renunciar a su investidura, si a cambio se sometía a votación qué gobierno debía regir los destinos nacionales. Sin embargo, no recibió respuesta y al romperse al poco la alianza de las potencias europeas y enterarse de que las fuerzas de Napoleón III serían las únicas que permanecerían en México, preguntó qué planes tenían las tropas expedicionarias al general Juan N. Almonte, quien había llegado con ellas de Europa y gozaba de todo el apoyo del emperador francés. Lo que siguió le indignaría muchísimo pues Almonte fue proclamado jefe de la nación.

Zuloaga interpretó lo anterior como un nuevo pronunciamiento, pero a la sombra de la bandera francesa. Pensaba que si lo que se pretendía era reconocer al Partido Conservador tendrían que haberlo consultado con él, quien tenía bajo sus órdenes a todas las tropas de la “reacción”. De ahí que decidiese mantenerse neutral mientras no tuviera total claridad de los planes del ejército invasor. Fue entonces que, a Manuel Doblado, secretario de Relaciones del gobierno de Benito Juárez, se le ocurrió la idea de invitar a colaborar en la defensa de la república al general Márquez, quien se reunió con Zuloaga y con Cobos y les manifestó que convenía ganar tiempo para fortalecerse y, llegado el momento de oír propuestas, imponer condiciones. Acordaron que, entretanto, invitarían a Doblado a una reunión con el general Cobos en el cuartel general de Tatetla, Puebla, pero el ministro juarista prefirió proponer al jefe conservador, el 27 de abril de 1862, una suspensión de hostilidades por ocho días y que el encuentro fuese en la población neutral de Atlixco. Su intención era unir a los mexicanos contra los extranjeros.

Sin embargo, la conferencia Doblado-Cobos no se efectuó. Si bien el segundo accedió a ella, pero en privado, el primero no pudo asistir y en su lugar envió a dos comisionados, facultados para llegar a un arreglo. Estos comunicaron la preparación de un gran movimiento para derrocar al presidente liberal y deponer la Constitución de 1857 y que lo que se requería era concluir la guerra civil y convocar a elecciones. De tal modo, concluían, no habría guerra extranjera, que en realidad se dirigía contra Juárez, no contra la nación. Finalmente, no hubo arreglo pues los comisionados no quisieron extralimitarse en sus facultades y Cobos prefirió aguardar a que la resolución procediera directamente de Doblado. La decisión del gobierno conservador fue que en el ínterin se mantendría neutral.

Luego de la derrota francesa del 5 de mayo, el ministro de Relaciones de Juárez consideró que ya no tenía sentido buscar un acuerdo. Por otro lado, varios oficiales conservadores comunicaron a Zuloaga y Cobos que Almonte les había pedido que acudieran a Orizaba, que se declarasen en favor de la intervención francesa y acataran las órdenes de Márquez, a quien había nombrado general en jefe de su ejército. Como, a pesar de su oposición, varios de ellos sí accedieron, Zuloaga y Cobos optaron por dirigirse también a esa población, pedir una entrevista a Almonte para que les explicara su programa y, de ser lo prudente para la república, brindar su apoyo, pero condicionándolo a que las fuerzas mexicanas y francesas no combatieran juntas y las últimas tuvieran el carácter de auxiliares.

La entrevista de Cobos con Almonte, quien al parecer había indicado antes que lo fusilaría a él y a Zuloaga por no haber auxiliado a los invasores en el ataque a Puebla, fue un fracaso. Ambos serían tan vigilados en los siguientes días que prefirieron salir del país, para lo cual pidieron sus pasaportes, que de inmediato les fueron extendidos. A fines de mayo de 1863 partieron para Veracruz, custodiados por tropas conservadoras. Unos días después se embarcaron en el paquete inglés para La Habana.

Zuloaga permaneció en Cuba hasta 1873, cuando –después de la muerte de Benito Juárez– volvió a la ciudad de México, donde puso una pequeña empresa para importar tabaco en la esquina de las calles de San Francisco y la del Puente y se mantuvo alejado de la política. Moriría en 1898, poco antes de cumplir 85 años.

Entrevista a Félix María Zuloaga

Por Ángel Pola Moreno

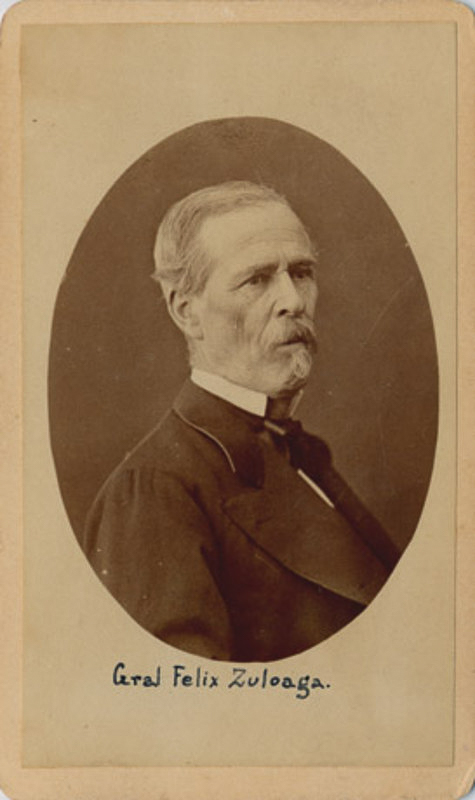

Hace todavía pocos meses que el transeúnte por la calle del Puente de San Francisco contemplaba en un humilde estanquillo, detrás del mostrador, a un anciano de porte respetuoso, cabellos blancos, semblante agradable, llena de surcos la frente y mirada serena.

–¿Quién era? – se dirá el lector revolviendo sus recuerdos.

–El Sr. Félix Zuloaga –contestaré–, que fue presidente de la república en días de prueba para los liberales.

Hoy pobre, triste y olvidado, vive en la casa número 25 de la calle de los Medinas.

Nació en Álamos, Sonora, el 13 de marzo de 1813. Vino a México el año de 1832 a estudiar en el seminario. Protegido decididamente por D. Pedro García Conde, vientos adversos a la fortuna le impulsaron a optar por la milicia, y en 1846, ya teniente coronel, defendía la ciudad de Monterrey contra los ejércitos del norte. El 21 de julio de 1854 tomaba el punto del Limón, defendido por don Faustino Villalva, quien sucumbió en la derrota. En enero de 1858 ascendía a la presidencia de la república, en cuyo puesto duró hasta diciembre del mismo año. Vino Miramón a la capital en 1859, hubo arreglos entre algunos influyentes políticos y ocupó de nuevo la silla presidencial, a la que renunció a los ocho días a causa de habérselo exigido Miramón. Al mando de Márquez las fuerzas reaccionarias sostuvieron en junio de 1861 reñido combate en las Cruces contra los liberales a las órdenes de Leandro Valle, que luchó heroicamente hasta ver morir a muchos de sus soldados formados en cuadro y caer él en manos del enemigo a poca distancia del sitio de batalla. Márquez satisfizo entonces su sed de sangre, porque se creyó con suficientes motivos para pasar por las armas a Valle, sin resistencia de Zuloaga. Al oír su sentencia el inmaculado reformista, con ánimo y como para consuelo suyo, exclamó: “Zuloaga hace conmigo lo que yo hubiera hecho con él.”

Como D. Félix Zuloaga no hay hombre en la actualidad que pinte tan de bulto el carácter de D. Leonardo Márquez. –No se puede usted figurar cómo era de negro el corazón de ese hombre –me decía dándome una palmadita en el muslo derecho para clavar toda mi atención en sus palabras– siempre sanguinario, malvado, hipócrita, vengativo, afeminado, infiel, y queriendo sacar la castaña con la mano del gato. Era siempre el primero en proponer el fusilamiento de todo prisionero.

En efecto, decía la verdad don Félix. En Tepeji del Río se frotaba Márquez las manos de contento al ser aprehendido León Ugalde y recibir la orden de fusilarlo; en las Cruces no podía ocultar su alegría por la muerte de Leandro Valle; al saber que ya no existía Degollado, sonrió, y el 11 de abril de 1859 pasó por las armas a los prisioneros de Tacubaya.

–Sanguinario, muy sanguinario –me repetía Zuloaga, refiriéndose a esa memorable fecha–. Recibió esa vez –continuó– una orden de Miramón escrita en papel de su esposa, timbrado: “Concepción Lombardo de Miramón”, y recuerdo bien, estaba en estos términos: “Fusile usted inmediatamente a todos los prisioneros.” Era natural que antes de ejecutarla, averiguase quiénes eran verdaderos prisioneros de guerra; pues nunca lo son los del cuerpo médico, como en esa vez Díaz Covarrubias y Portugal. Pues, no señor, nada de esto hizo: a las nueve de la noche mandó sacar a todos en grupo y los fusiló. Y mire usted hasta dónde llegaba su maldad: a un señor Jáuregui, que ni era prisionero, lo mandó traer de Mixcalco, aprehendiéndole en su propia casa, sólo porque era liberal, y en su presencia ordenó fuera pasado por las armas. Y no crea usted que obraba así con sus enemigos de guerra, no, no; también con los que lo habían protegido. Llegamos a Iguala en 1862, días antes del 5 de mayo. Molesto yo por el descontento y la división que reinaba entre los superiores y mis tropas, a causa de su conducta, un día montado en cólera, lo así con fuerza del cuello y dándole un empellón, le dije: Si antes no lo he dado de baja, es por no querer dar yo primero el ejemplo de divisiones entre nosotros; pero ahora, desde este momento, no es usted nada, y tome el camino que guste. Don Félix, me dijo muy humilde, tímido y encogido; si yo no le he hecho nada; ya [ve] usted cómo le aprecio; he cumplido un deber: respeto y obedezco a usted. Ya ve usted, don Pepe, se quejaba con Cobos, allí presente, cómo se porta conmigo don Félix, que no le he faltado en nada. Y le ordené se apartara de mi presencia.

–Y ¿qué hizo entonces?

–Ya verá usted, ya verá usted –respondióme Zuloaga, dándome otra palmadita en el muslo. En esos días llegó al campamento Jesús Alfaro, enviado por Doblado, para saber si combatiríamos a las fuerzas invasoras y, como la deposición de Márquez no se sabía, se dirigió a este, le expresó el objeto de su llegada, y Márquez, sin significación ninguna militar, habló a Cobos del asunto, e intentó embaucarlo, diciéndole que podíamos sacar mucho partido con Alfaro. Se me comunicó la noticia, reuní a todos los jefes y les consulté su consentimiento. A excepción de Cobos, Aceval, Benavides, Galindo, otro militar y yo, todos opinaron por adherirse a los franceses.

–Pero ¿quién sucedió a Márquez en el mando de las fuerzas? –le pregunté.

–Cobos –me dijo–. Pues ya verá usted: luego que supo Márquez mi renuncia a la causa de la invasión, se dirigió a Domingo Herranz, que mandaba tres mil hombres acampados a siete leguas de Iguala, y le expresó que por mandato mío se pusieran luego en marcha con dirección a Puebla, a agregarse a los franceses. Obedeció el jefe y Márquez se constituyó el general.

–Me dirigí a Puebla con mis 5 000 hombres restantes; tomé el camino de la sierra, pero supe la derrota del 5 de mayo y continué hasta Orizaba. Allí estaba Márquez, el padre Miranda, Almonte y Lorencez. ¿Qué piensa usted que hizo Márquez?

–¿Qué? –le respondí inquieto.

–¡Me acusó de rebelde ante Lorencez!

–¡Sí! ¿Márquez? –exclamé.

–Sí, señor, Márquez, el mismo Márquez que tanto había yo protegido. Y se empeñó porque me fusilaran, sosteniendo con energía que me opuse a que mis fuerzas se uniesen a las extranjeras. Lorencez pedía para proceder contra mí algún documento oficial en que constara mi rebeldía, y como no lo hubo, se me condenó a destierro a Cuba. ¡Cómo son las cosas humanas! Nos desterraron a los seis que nos opusimos a la invasión y Márquez iba mandando la numerosa escolta que nos condujo a Veracruz. Abrigaba yo temores en el camino de que satisficiera sus instintos de venganza con nosotros, pero llegamos con felicidad al puerto, y hasta que nos embarcamos dio por cumplida su misión.

Al hablar de D. Melchor Ocampo se expresó así: Descansábamos una mañana calurosa en Guacalco, cuando vimos por el camino levantarse una espesa polvareda detrás de un jinete, nos pusimos en guardia, creíamos fuera el enemigo: era el gachupín Lindoro Cajiga que traía preso a Ocampo, habiéndolo aprehendido en su hacienda de Pomoca. Márquez me dijo: es preciso fusilar a Ocampo, es muy liberal, es el autor del tratado McLane. No, le respondí, porque no se le ha cogido con las armas en la mano. Enhorabuena que sea en consejo presidido por usted, y que se le sentencie. Llamé al general de caballería Antonio Taboada, y le ordené que quedaba bajo su vigilancia el Sr. Ocampo, que le guardara toda clase de consideraciones, y que me respondería de su vida. Ocampo y yo estudiamos en el seminario, situado en ese pedazo de manzana a espaldas de Catedral; él era capense, es decir, externo, sostenido por un Sr. Alas, de Toluca, cuyo hijo, estudiante también, tenía amistad íntima con Ocampo, y se querían como hermanos; hacía brillante carrera y lo respetaban por inteligente y aplicado.

–Ocampo era un buen hijo, un cariñoso padre, un sincero amigo, un verdadero patriota y liberal. Nos dirigimos a Tepeji del Río, que es una larga calle con casas a los lados y un puente a la entrada. Esparcimos las fuerzas por la población. A los pocos instantes fue sorprendida una diligencia por unos soldados, en la que iba el temible León Ugalde. A este sí, me dijo Márquez, lo fusilaremos. Sí, le respondí, a este sí, porque es un bandido. Llame usted al cura para que lo confiese. Márquez se separó de la casa en que estábamos, casa del comerciante Piedad Trejo, y ordenó a Antonio Andrade Coro, jefe de su estado mayor, a que dijera a Taboada que por orden mía fusilara al prisionero. Leía yo todavía sentado en la mesa la correspondencia de Juárez que se le había recogido a Ugalde, cuando llegó Coro y avisó a Márquez que estaba cumplida la orden, que el preso estaba fusilado. Pero ¿qué preso? preguntó con hipocresía Márquez. Pues el Sr. Ocampo, respondió Coro.

–Me levanté indignado, mandé llamar a Taboada, y ordené que Coro y él fueran inmediatamente encausados. No hubo tal equivocación. Márquez había combinado con ellos la manera de matar a Ocampo y aparecer él como inocente. Acaba de cometerse el fusilamiento, cuando llegó de México Antonio Colomo con una carta de mi esposa, donde me suplicaba encarecidamente la vida de Ocampo, y otra del Sr. Nicanor Carrillo, que había hecho muchísimos favores a Márquez, en la que le pedía no fuera fusilar a D. Melchor. Márquez contestó que ya no era tiempo, porque yo lo había ya mandado pasar por las armas. Créalo usted, iba a fusilar a Márquez, Taboada y Coro, pero las circunstancias críticas en que nos encontrábamos me obligaron a desistir de la idea.

–Y ¿habló usted con Ocampo?

–Sí, muchas veces –me respondió Zuloaga–, tenía un valor admirable; le decía yo que no tuviera cuidado y me manifestaba que solo desconfiaba de Márquez.

–Tenía vivo interés –continuaba mi interlocutor– en conservar la vida de Ocampo, porque estaban presos en México Zaldívar, Elguero y Cuevas. Pensaba hacer un canje con Juárez: enviárselo y que él pusiera en libertad a mis amigos presos.

–¿Murió con firmeza Ocampo? –le dije.

–Con mucho valor, sin preocuparse, y escribió con pulso firme en papel colocado sobre sus rodillas su testamento. ¡Ah! –exclamó Zuloaga– nunca podré olvidar ese día que fue uno de los muchos tristes y penosos de mi vida. Dicen que aquí, al saberse la noticia del fusilamiento, los clubs políticos recorrían las calles pidiendo la cabeza de los prisioneros, pero Juárez no era asesino, ni vengativo, ni injusto.

Zuloaga estuvo expatriado tres años y tres meses. Volvió a México en 1866 porque el obispo Ramírez, limosnero de Maximiliano y su esposa, le escribió indicándole que podía pisar la patria, y además la segunda, que un hijo suyo epiléptico sólo podía aliviarse a juicio de los médicos, estando él a su cabecera.

–Pienso publicar lo importante que me ha usted narrado –le dije.

–No, no –me contestó–, he muerto verdaderamente en la vida pública; no se ocupe usted de mí; no quiero que en los periódicos salga mi nombre; estoy mejor olvidado del mundo.