Silvia L. Cuesy

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 59.

Mi hermana nació en una cueva, y a veces ese era el motivo de reclamo a mis padres y de rencor y envidia conmigo, que nací en una casa. Humildosa, sí, pero al fin casa.

–¿Yo qué culpa tengo? –Le repetía cada vez que nos lo echaba en cara.

Después de ese reproche se detonaban viejos pesares en el corazón de mamá y papá. Las carencias y sufrimientos de aquellos tiempos aciagos asomaban en los ojos de ambos como si fueran nubes de terciopelo negro. Pero a veces, muy pocas, los reclamos de Genoveva, en lugar de nubes cargadas de lágrimas, traían a las miradas de mis padres un sol resplandeciente de orgullo patrio.

–Lo volvería a hacer mil veces, viejo. ¿Y tú?

–Sólo si me prometes que no tendremos una hija que nos atormentará con quejas a la menor provocación de su cabecita loca. –Reía mi padre con la transparencia apacible que lo caracterizaba.

En realidad, Genoveva y yo nunca logramos saber la verdad acerca de ese nacimiento tan parecido al de Jesús. Nuestros padres a veces lo desmentían para calmar a Genoveva: “Que no, esas son habladurías, también tú naciste en una casa.” Pero frente a las amistades, ni lo negaban ni hacían alarde de él como por ahí solía hacerlo la gente, cual si se tratara del advenimiento del mesías, y terminaba yo siendo la reprendida por aludir a ese pasaje de San Lucas cuando mi hermana y yo peleábamos. A mí nada me quita de la cabeza que fue puro cuento urdido por mi padre y por la insurgencia para hacer ver a los mandos virreinales que mi madre era una pobre víctima y dejaran de ensañarse con ella y de perseguirla. Después se volvió leyenda. Jamás sabré si el asunto del parto en la cueva fue cierto o no. Genoveva está muerta y yo soy tan solo una anciana viuda que no tendría cómo averiguarlo, porque ni a estirpe llego ni a familiares en esta lejanía veracruzana. Pero si algún parecido tuvo mi madre con la virgen no fue precisamente la dulzura, sino la gran preocupación por los desamparados, por dar protección y cobijo a quienes la providencia les negó una mejor vida. Una virgen revolucionaria, fiera como su nombre; una mujer que no escatimó ni esfuerzos ni caudal para luchar por el país que la vio nacer; aunque ella decía que no fue tanto y que bastaba con ver los documentos probatorios de su herencia.

¡Ay, mi padre se sacaba de la manga tantas cosas! Como la de escribir al virrey pidiendo clemencia por su esposa con el alegato de que había sido secuestrada del Colegio de Belem, donde la tenían presa, por seis hombres que la llevaron a la fuerza a Chilpancingo. No en balde era abogado. ¡Tamaño despropósito! Cuando todos sabíamos lo feliz que ella se sintió al verse liberada gracias a sus misteriosos hermanos de la insurgencia. Aunque resguardada primero en una guarida infecta cercana a la capital, luego la condujeron largas jornadas a lomo de mula o a pie por los vericuetos de la sierra al encuentro con mi padre en aquella población del sur.

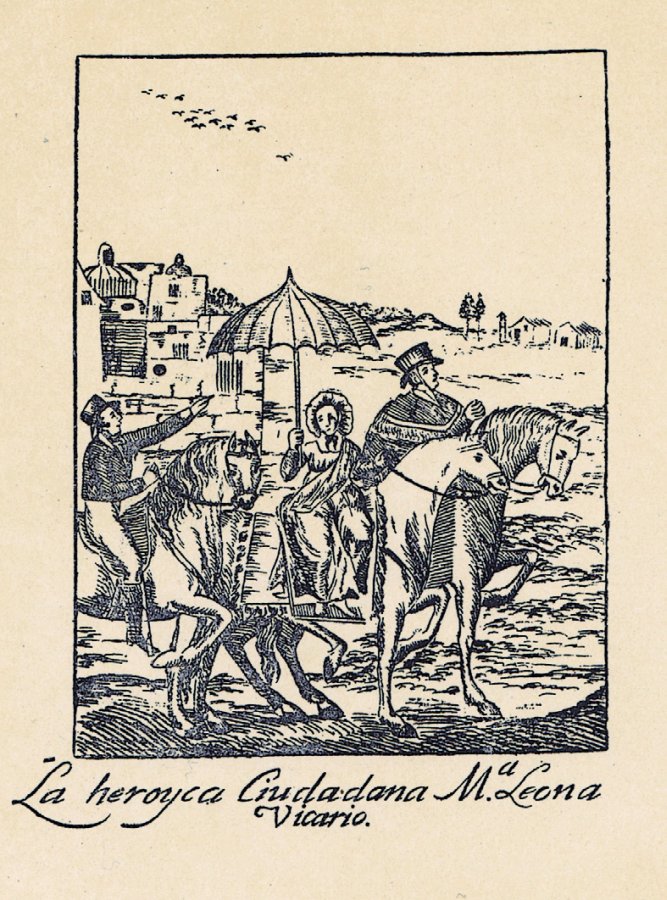

Belem: otro nombre bíblico en la vida de ella. Días antes del supuesto secuestro los vecinos vieron rondar, de sol a sol, por los Arcos de la Cañería, frente al colegio, a individuos extraños y desconocidos, luego lo dijeron y hasta salió en la prensa. Mientras uno o dos recorrían la calle, a trotecito de caballo, otro permanecía, desmontado y comiendo algún bocado comprado a los pregoneros ambulantes, sombreándose bajo alguno de los arcos. Por sus ropas, unos con manta de jerga y otros con capas de colores, y en los sombreros cosidas moneditas de oro y plata y una diminuta escarapela, hubo quien los confundió con individuos de la acordada, la temible sala del crimen, que quizá andarían tras algún malhechor. Un día, el grupo ya era de seis individuos; a las cinco de la tarde todos se apostaron en la arcada, frente al colegio, y, a las siete de la noche, tres irrumpieron en la portería del inmueble. Mi madre contaba que todo fue tan rápido que los detalles no le llegaban a la cabeza; de pronto ya iba en un caballo rodeada por sus liberadores; los reconoció precisamente por la escarapela de la sociedad oculta a la que pertenecía, y su corazón siguió latiendo, pero de alegría. Al principio pensó que era un funesto ardid de las autoridades para acabar con su vida, pero rápido se supo salvada. Participaba con denuedo en la sociedad secreta de Los Guadalupes, pero un día su nombre apareció en un documento confiscado a un correo apresado rumbo a Tlalpujahua; fue denunciada, enjuiciada y confinada en el Colegio de Niñas de San Miguel de Belem y vigilada día y noche, hasta para hacer de las aguas…

Además de las quejas, Genoveva acostumbraba las burlas: que Guillermo me mandara sonetos con la criada, o me mirara como bobo cuando subía a alguna tertulia a nuestras habitaciones en el segundo piso fueron sus favoritas un tiempo. El joven, protegido por mis padres, llegó a vivir con su mamá a los bajos de la casa, a los quince años, en la entrada por la calle de Cocheras. La señora nunca salía pues su temprana e intempestiva viudez la dejó fuera de su sano juicio, pero él con frecuencia departía con nosotras, y su ingenio inteligente estaba a la altura del de mis progenitores.

–Llegará usted muy lejos, joven Prieto –le dijo mamá una tarde, aludiendo a su perspicacia y a la preparación e ideales del chico.

–Con que llegue yo calzado y vestido a final de mes me daría por bien servido, doña Leonita –respondió mostrando su pobre y roída vestimenta y las suelas agujereadas de sus zapatos.

Él sabía que el corazón benefactor de mi madre resolvería esa carencia. Más entusiasmada que rápida corrió a escoger una muda de ropa de mi padre para dársela a su tutelado. Con el rabillo del ojo, sin chistar, mi padre vio partir una camisa de Irlanda, unos pantalones negros de paño, su chaqueta rayada de casimir y el único chaleco de seda que tenía, reminiscencia de aquellas épocas en que ambos vestían como gente de la alta sociedad, clase a la que una vez habían pertenecido. Si hubiese tenido calzado con hebillas de oro, mi madre igualmente se las habría entregado, pero aquellos tiempos habían quedado atrás…

A mamá le divertía el arrobamiento de Guillermo por mí, pues recordaba aquel amor a primera vista que los unió a ella y a mi padre con un vínculo indestructible pese a las borrascas sorteadas a lo largo de su matrimonio. Borrascas ajenas al férreo amor compartido pero ligadas a los ideales que ambos profesaban por la independencia de la patria. Su intuición maternal le decía que el jovencito me era totalmente indiferente en los terrenos románticos: su torpeza me hacía reír, siempre traía restos de sopa en el chaleco o saco, todo se le caía de las manos… Yo jamás me fijaría en alguien así.

–¿Cómo se las ingenia usted, Guillermo, para tropezar con mesas y sillas, o con alguna persona, aunque no estén en su camino? –le preguntó un día con una sonrisita burlona.

–Ay, doña Leonita, vaya usted a saber que descompostura traigo en la cabeza… De eso se quejaba mi madre; quizá por eso está como está y no por la pérdida de mi señor padre…

Por un tiempo nos fuimos a vivir a la hacienda de San Francisco Ocotepec y dejamos de tratarlo tan estrechamente como en los meses posteriores a su llegada; lo veíamos en nuestras visitas a papá en la capital, pero Guillermo estaba ya más interesado en participar en las pláticas, de temas políticos o literarios, con los amigos de mis padres, o en el cotilleo con vecinos o compañeros de trabajo, que en sus antiguas amiguitas. Más adelante cambió de domicilio y sólo sabíamos de él a través de su fama que día a día iba en ascenso, tal como lo vaticinara “doña Leonita”.

Con frecuencia a ella se le subía el nombre a la cabeza y, después de unos breves instantes de discernir sobre algo, daba el zarpazo de una decisión:

–Andrés, las niñas y yo nos vamos a vivir a la hacienda indefinidamente –le avisó a mi padre una mañana de domingo al regresar de misa de diez y encontrarlo en la biblioteca. Aquí la remodelación de las casas ha consumido nuestro dinero y los inquilinos, ya ves, algunos son tan pobres, dejan poco para cubrir la hipoteca. Y el general Santa Anna, que sí tenía caudal, y además era el presidente, se hizo rosca a la hora de pagar las últimas tres mensualidades y se escurrió sin decir ni pío. Nada me cuesta trabajar, Andrés, siempre y cuando lo obtenido sea para obras pías; pero hay gente que se pasa de lista…

Urgía explotar más la hacienda de San Francisco Ocotepec, por los rumbos de Apam, para obtener de ella mejores frutos e ingresos para pagar la hipoteca que aún pesaba sobre las propiedades que el gobierno de México le entregó a mi madre en restitución de los bienes confiscados años atrás por su militancia a favor de la patria libre. Mi padre era ya un destacado personaje de la vida política e intelectual de México y no tenía tiempo para ocuparse de la propiedad, pero tampoco los ingresos suficientes como para cubrir los gastos de la casa y de tanta obra pía emprendida por su esposa. En otra ocasión anunció nuestra partida como si hubiera tenido alguna revelación al orar en la iglesia de Santo Domingo, frente a la casa. Genoveva y yo nos miramos sorprendidas. Comprendimos la razón del arrobamiento de mi madre al recibir la comunión: parecía flotar en medio de un luminoso y virginal rompimiento de gloria. Esta vez nuestra estancia fue más larga…

Bajo su tutela seguimos nuestros estudios habiendo concluido, hacía tiempo, la instrucción básica. Por las noches leíamos y discutíamos con ella las obras que llevamos de México: desde luego en el repertorio estaban las obras que tanto la habían influenciado desde jovencita. Las aventuras de Telémaco, de Fenelon, era una de sus preferidas, incluso había vuelto a retomar su traducción del francés al español por su deseo de difundir las ideas de que todos los bienes deben ser colectivos. Jamás vio sus propiedades como suyas en exclusiva, y por eso hacía tanta obra a favor del prójimo, porque este era asimismo propietario de sus bienes. Veía inmoral atesorar mientras la gente que nos rodeaba carecía de lo esencial. Entre otros temas, a veces nos refería algunas anécdotas sobre su activismo insurgente, que no había sido gran cosa, aseguraba; las sacaba a colación cuando sus diminutos pies le dolían: “Fue tanto lo que caminé a pie de joven, entre montes y cañadas, que ahora me reclaman y se niegan a llevar la carga de este cuerpo regordete.” Pero era más lo que sabíamos por otras bocas que por ella misma o por mi padre, que fue uno de los destacados pensadores de aquel movimiento. Una insólita vez, una sola, cuando ella nos habló de sus tempranas ideas, mencionó a un tal Octaviano sumida en una especie de ensoñación. Genoveva y yo no chistamos al ser sorprendidas por la aparición de un personaje desconocido hasta entonces; lo más fácil hubiese sido interrumpir y preguntar. Pero su rostro se iluminó con un aura delatadora, y mi hermana y yo acordamos en un intercambio de pupilas escucharla sin interferir en el relato.

–Las mismas cualidades intelectuales y libertarias de Octaviano las adiviné en vuestro padre y por eso también me enamoré de él.

Fue un comentario breve pero revelador. Enseguida cambió de tema, pero eso “también” hizo que Genoveva y yo empezáramos a averiguar con la familia de Toluca en la primera oportunidad que tuvimos. ¡Nuestra madre comprometida en matrimonio con Octaviano! No supimos qué causó nuestro llanto, si la sorpresa o la idea de doña Leona enamorada de otro hombre que no fuera don Andrés. ¿Celos, enojo?, ¿qué sintió nuestro corazón? No lo supimos, pero se parecía a la fina herida hecha en el corazón por una astilla de cristal. Una prima nos contó que las consejas familiares, dichas a media voz, contaban que el tal Octaviano había marchado a España. Los rumores decían que había obtenido un cargo allá para que le sirviera de tapadera, y desde la metrópoli ayudar a la causa independentista de Nueva España en las Cortes de Cádiz. Pero él nunca volvió pese a que quedaron firmadas en la ciudad de México las capitulaciones matrimoniales en las que ambos habían pactado los términos económicos en que, ya casados, manejarían sus bienes y deudas pasadas, presentes y futuras. Con cautela, después de ese desvelamiento, Genoveva y yo abordamos el asunto con mamá, pero su rostro se transformó en piedra y continuó sumida en sus labores. Entendimos: ese tema no era de nuestra incumbencia. Desde entonces, cuando la veíamos amorosa o enojada con nuestro padre no podíamos evitar pensar que esos mimos o reconvenciones se los pudo dar a otro hombre.

La ayudábamos a lidiar con los problemas propios de la hacienda: robo de borregos, rendimientos pobres y la acompañábamos a socorrer a los necesitados cuya manutención siempre superaba la cifra obtenida con la venta de las cosechas o la producción de pulque. Era un círculo de nunca acabar…

–¿Y qué conseguimos las mujeres después de la guerra y de liberar a la patria? –lanzó la pregunta, sin destinatario alguno, después de un prolongado silencio poco antes de concluir la cena.

–Eso, precisamente, amorcito, tener una nación independiente –le contestó mi padre que estaba de visita en la hacienda por una semana–. De nuevo leyendo a Feijóo, ¿verdad?

–¿Y nuestra libertad, cuándo, por Dios, cuándo? Si hubiésemos obtenido algo no estarías aquí para atender asuntos de la hacienda con el prefecto de Toluca pues, aunque se trata de mis bienes, tú, como mi marido, los tienes que venir a resolver, Andrés. Sí, desde jovencita lo leo, bien lo sabes. Releo a Feijóo y no advierto por ninguna parte que alguien, después de tantos años, le haya hecho caso al bendito monje… ¿Cuándo las mujeres seremos iguales a los hombres?

–Poco a poco, doña Serafina, poco a poco –mi padre hacía alusión al seudónimo usado por ella, entre otros, al firmar sus documentos, dirigidos a los miembros de aquella organización clandestina a la que pertenecieron–. Ya les tocará a otras generaciones…

–Si usted lo dice, Señor Don Número Cero, el sabelotodo… el siempreséquédecir…

En ocasiones le salían comentarios ácidos ante la serenidad de mi padre. Los miembros de dicha sociedad secreta solían firmar como Señor Número Diez, Once, etcétera. Cuando Leona aludía al número Cero era tanto como decirle a mi padre: “tu opinión no vale, eres un cero a la izquierda en este tema.”

Después de un tiempo y de estabilizarse un poco las finanzas, y de haber socorrido a los necesitados, volvimos a la capital pues su salud había mermado.

Los parientes de Toluca la querían, incluso la protegieron muchas veces, pero había en ellos cierto rencor hacia la que consideraban la oveja negra de la familia. La participación de mi madre en el movimiento libertario, haya sido tanta como lo afirman algunos escritores o tan poca como ella asegura, les significó a mis papás vivir bajo constante y estrecha vigilancia, ser sospechosos de infidencia y ser llamados a declarar en varias ocasiones. La abuela paterna de mamá la dejó fuera del testamento al ver que dinero que llegaba a manos de su nieta, dinero que iba a dar a los pobres o a la causa con la que la familia no simpatizaba. Tal fue el caso de una imprenta que mamá sufragó y los cañones que se fundieron gracias a los armeros que sedujo y envió a Tlalpujahua. Era la pariente incómoda, la que los ponía en entredicho, entre la espada y la pared, a ellos jurados realistas. Sin embargo, era sangre de su sangre…

En 1836, descontenta con las Siete Leyes, la Constitución conservadora, decidió volver a Ocotepec. Lo hizo sola. Pero su quebrantada salud y la próxima boda de Genoveva la hicieron regresar pronto. Muy seguido, en mis sueños o duermevelas alucinadas, se me aparece… Mientras intento frenar mi encabritado corazón y enfriar los sudores pegajosos en todo mi cuerpo, el recuerdo de mi madre se diluye en mi cabeza. No logro asir su rostro redondito, en vano intento atrapar la luz intensa de sus grandes ojos negros o alegrarme al sentir su calor suavecito al abrazarme. No hay ninguna historia, nada concreto en esas visitas desvariadas que, de cuando en cuando me hace, sólo hilachos deshilvanados me presentan a una bestia salvaje: Leona cachorra, Leona joven, Leona cazada, Leona presa, Leona en la huida, Leona peregrinando por la sierra, Leona hambrienta, Leona preñada, Leona aullando el parto, Leona amamantando, Leona estoica, Leona enflaquecida, Leona lamiendo heridas, Leona debilitada, Leona sedienta, Leona con su cría, Leona perseguida, acechada, Leona enamorada, Leona protectora, Leona vigilante, Leona digna, Leona protectora, Leona solidaria, Leona escarnecida, injuriada, maltratada. Leona acosada, Leona desesperada, Leona convertida en carnada, Leona entrampada, Leona montaraz, Leona fiera… Leona enferma, Leona muerta… Leona…