Luis Ángel Rosas Martínez

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 64.

Entre libros y lecturas, historias trashumantes, el desasosiego de la revolución y personajes del mundo cultural, transcurrió la vida de los O’Gorman en una vieja casona del siglo XVIII de Coyoacán.

¿Infancia es destino? Esta pregunta sintetiza una de las mayores preocupaciones en la escritura biográfica. La infancia es problemática por muchas razones, principalmente porque los cultivadores del género biográfico a lo largo del tiempo –desde la antigüedad clásica– prestaron nula importancia a este período de la vida, salvo como prolegómeno al surgimiento del héroe, o como escenario determinante de las acciones futuras por parte del individuo, pues según numerosos autores, la infancia y la juventud constituyen el destino del futuro político, del artista, del estadista o del filósofo, sin ninguna explicación del sentido de dicha etapa. La forma que tenemos de acercarnos a la infancia y juventud de un individuo es a través de los recuerdos y algunos registros materiales de gran valor como las fotografías, pues nos permite asomarnos a la cotidianidad, a seguir el puntual desarrollo vital de la persona y atrevernos a imaginar cómo vivieron este periodo de su vida y, de esta manera, cuestionarnos si el conjunto de vivencias tuvo alguna relevancia en el futuro de nuestros personajes. Esto es precisamente lo que pretende el presente artículo, es una invitación a recorrer algunas escenas, unas cuantas imágenes que constituyeron el mundo familiar de los niños Juan y Edmundo O’Gorman, personajes conocidos en el ámbito de la cultura, pero vistos ahora desde una perspectiva más íntima que nos ilustra cómo era vivir y crecer en una familia como la suya a inicios del siglo pasado.

Las referencias principales que marcaron la vida de la familia O’Gorman formada por el matrimonio de Encarnación y Cecil, provienen de la revolución mexicana, sobre todo la de su etapa más violenta que dejó en claro el fin de una época y el orgullo de la tradición familiar que se preservaba celosamente por ambos padres, y que trataron de infundir a sus hijos: Juan (1905), Edmundo (1906), Margarita (1909) y Tomás (1911). La manera en que estas coordenadas influyeron en el desenvolvimiento de los niños Juan y Edmundo, así como un vistazo a los acontecimientos definitorios de estos personajes es el sentido de este artículo.

La revolución iniciada en 1910 fue un hito en la historia familiar de los O’Gorman, como también lo fue para el devenir de la nación al considerarse una abrupta ruptura entre el México de Porfirio Díaz, caracterizado por la era de paz, crecimiento sostenido y ambiente propicio para la emigración extranjera, adjetivos que contrastaban con la otra cara del régimen: miseria generalizada y falta de apertura democrática. Entre los suspirantes de aquellos días estaban los miembros del clan O’Gorman, que hacía un siglo se habían instalado en México, particularmente en Coyoacán, gracias a que el primer cónsul de Gran Bretaña en nuestro país –Charles O’Gorman– había decidido casarse con una de las aristócratas mexicanas, Ana María Noriega Vicario, sobrina de Leona Vicario, fundándose así un linaje que podía presumir de su vínculo con la aristocracia británica y su cercanía con los fundadores de la nación mexicana. Entre las historias que se contaban en la sobremesa familiar figuraba el recuerdo de alguna festividad patria cuando el general Porfirio Díaz sacó a bailar a una de las integrantes de la familia –a sus 60 años Juan O’Gorman ironizaría en su autobiografía que aquello fue el único mérito de su querida tía materna Gila–. No obstante, es revelador de la forma en que la memoria familiar guardaba con agrado el legado de aquellos años de brindis y buenas maneras a las que nos acostumbró la sofisticación de las boutiques francesas instaladas en el último tercio del siglo XIX.

Al amparo del régimen, el abuelo materno Juan O’Gorman pudo crecer su patrimonio generado como comerciante, también el status quo hizo posible que el padre de nuestros biografiados, Cecil Crawford (1874-1943), emigrara a México para probar suerte en su profesión de ingeniero en minas regenteadas por ingleses y norteamericanos. Su arribo a la capital mexicana ocurrió en 1895, comprometiéndose en matrimonio con Encarnación O’Gorman Moreno (1873-1944) en 1904, para trasladarse junto a su familia –esposa y tres hijos–, del pueblo de Coyoacán a Guanajuato, en donde Cecil se haría cargo de la mina El Profeta hacia 1909.

El traslado a las tierras del Bajío significó entrar en contacto con una realidad distinta a la acostumbrada en los límites del centro de México, un clima más bien agreste y una sociedad a la que eran ajenos, en la cual vieron estallar los primeros disparos de la lucha armada convocada por Madero, y con ello el despoblamiento de los pueblos y minas. Los recuerdos de aquella primera etapa, para Juan O’Gorman, un niño de cinco o seis años, se remontan fuertemente a las imágenes de las entrañas de la tierra, el paisaje seco que, aseguraría con posteridad, resultaron reveladoras de una inédita realidad social y geográfica de México que él y sus contemporáneos habrían de significar a través de su arte. Por su parte, Edmundo recordaba la manera en que su vida transcurría entre juegos y travesuras, mismas que su madre consignaba en un cuaderno que entregaba a su padre, cansado después de una jornada en la mina, premiaba o castigaba a sus hijos de acuerdo con la magnitud del “crimen”. Posteriormente, Cecil repartía golosinas y se sentaban a cenar, momento en el que compartían entre conversaciones en inglés, alimentos e historias familiares. Pero las cosas cambiaron. Para el niño, como para los adultos, los días de rutinaria paz se tornaron en desasosiego: “Algunas veces nos íbamos a la mina en nuestros caballos. Para mí este es un recuerdo muy vago, el recuerdo de la mina…la casita que él hizo [se refiere a su padre], hasta que en 1910 vino la revolución. […] en Guanajuato ya no se podía vivir, no había quedado nada, y fue entonces cuando nos venimos a la ciudad de México; aquí se buscó y compró una casa en San Ángel”.

La casa de Coyoacán

Como era previsible, Cecil abandonó la mina y regresaron todos a la ciudad de México hacia 1913, en donde compró una casona en San Ángel, lugar alejado del centro de la ciudad que se traducía en ambiente propicio para la crianza de los hijos y para salvar la vida de la violencia revolucionaria; y así permaneció hasta la llegada de los zapatistas que realizaron constantes asedios a las casas veraniegas de la zona con sus saqueos, sus colgados y ajusticiamientos de por medio. La impresión y el horror que la fiesta de las balas causó fue un recuerdo compartido por ambos hermanos y de lo cual dejaron constancia. Aquella fue una época de vivir puertas adentro; mientras se escuchaban de fondo clarines militares y vidrios rotos, la pareja transmitió historias, lecturas y lecciones de primeras letras a sus hijos ante la escasez de establecimientos oficiales. Al mismo tiempo, el patriarca de los O’Gorman ideó un sistema de subsistencia basado en el cultivo de la huerta familiar que generaba toda clase de hortalizas y tubérculos. Es posible decir que los años que duró la lucha armada tenían el mismo sabor amargo del agua ferrosa que Cecil trataba con químicos para convertir las captaciones pluviales en líquido para el consumo familiar.

La situación era de verdadero desasosiego, pero a decir verdad fueron los menos afectados gracias a la condición de extranjería de Cecil O’Gorman que, inteligentemente colocó en la puerta de su casa la bandera de la Gran Bretaña, logrando salvar la vida y su patrimonio de cualquier atentado de los revolucionarios. Sin embargo, para la mayoría de los residentes de San Ángel la suerte fue distinta. Cuando llegaron los zapatistas y el frenesí del saqueo se apoderó de las huestes, pronto escaseó todo, alimentos, agua y hasta las personas que cotidianamente infundían vida a las callejuelas de aquel poblado. Corre la anécdota de que un día, después de los combates cerca de la hoy avenida Revolución, entre los saldos de la refriega se encontraban algunas mulas. De esta manera, el patriarca de los O’Gorman aseguró algunos meses de alimento cárnico a la familia gracias a que sabía muy bien las técnicas del ahumado y el curado.

En la casa ubicada en el callejón del Santísimo número 8 se vivía una atmósfera rica en contrastes y experiencias. Simplemente, el edifico que habitaban era una construcción del siglo xviii que conservaba su esencia novohispana renovada por las restauraciones que con esmero realizaba don Cecil Crawford O’Gorman, no sólo en el aspecto arquitectónico, sino que la casa misma se encontraba ataviada con una buena colección de arte virreinal que hacía juego con el conjunto. La pasión por el arte del siglo xvi probablemente le recordara su niñez y juventud cuando realizaba extensos recorridos de la mano de una de sus tías a través de los mejores museos británicos, españoles y franceses donde quedó impactado por la pintura flamenca, experiencia única que quiso poner a disposición de sus vástagos aunque fuera en los límites de su domicilio. Él mismo intentó hacer suyo el estilo y los colores de un Van Eyck, para lo cual canalizó sus conocimientos como ingeniero en minas, relativo al saber sobre minerales, tierras y otros elementos que, combinados, lograran paletas de colores sensacionales con los que plasmaría su retrato y los de sus familiares. Federico Gamboa dejó constancia del deleite que significa aquella experiencia estética: “Visita vespertina a la casa del pintor inglés Cecil O’Gorman, en el callejón del Santísimo. Encantadora la vivienda, toda amueblada de muebles, cuadros, paños y armas antiguos, una verdadera delicia. El comedor, sobre todo colmaría mis gustos y debilidades por lo viejo”.

Por otra parte, el acercamiento al fenómeno religioso por vía del arte, en el caso del padre siendo ateo, contrastaba con el fervor católico que profesaba la madre. Sin duda, dos formas de vivir la espiritualidad. En las respectivas memorias de los hermanos, hay consenso en que los años de la revolución tuvieron su encanto gracias a la educación brindada por sus padres y a la cercanía que se forjó entre la familia: “la nuestra era una casa bonita, en el sentido familiar. Mi padre tocaba el violín y mi madre el piano, y yo me acuerdo de mí como un niñito tirado en la alfombra… vivíamos en un ambiente, políticamente hablando, muy peligroso y difícil, pero también en un ambiente de familiar muy grato y de cultura”.

Si bien Juan reconoció todos estos beneficios de haber crecido en la casa en que creció, no deja de externar, ya en la madurez cuando dictó su autobiografía, la crítica al padre por la dureza de sus reglas y el modo aristocrático de vivir, tratando de establecer un deslinde tajante entre su progenitor y lo que eligió ser él; una crítica que parece más cercana a lo que vivió ya como adulto y su militancia en movimientos sindicales, cuestión interesante para analizar la autoconstrucción del relato de la infancia a partir del presente.

Un mundo cultural

Al paso de los años la casa del callejón del Santísimo fue abriendo sus puertas a los visitantes interesados. Es muy probable que la pasión por el arte, así como por la cultura en general, acercara a Cecil en una suerte de atracción mutua con Manuel Toussaint, el fundador de la historia del arte en México, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, además de autor de numerosos trabajos sobre la pintura y los conventos novohispanos. Con Toussaint se entabló una relación de amistad y era frecuente que don Manuel se presentara a las tertulias de los domingos en San Ángel o en la casa de Ángela O’Gorman, abuela de nuestros biografiados, pues ambos vivían en la avenida Francisco Sosa de Coyoacán. La amistad trascendió a los mayores, y tanto Juan como Edmundo lo hicieron también su amigo, contertulio e interlocutor de las inquietudes que rondaban a los jóvenes.

La presencia de Toussaint es clara, la hipótesis sugiere que fue a través de Toussaint que se introdujeron en otros espacios más alejados de la periferia que en aquel entonces significaba San Ángel, una villa lejana de los centros culturales como el barrio universitario, las librerías y cantinas de los años veinte y treinta, las emergentes revistas culturales y los teatros de vanguardia. De la mano de Toussaint tuvieron sus primeros acercamientos al círculo de Alfonso Reyes y al de Contemporáneos, particularmente con Novo y Villaurrutia, que pronto se integraron a su grupo de amigos y con quienes llevaron a cabo su primera empresa intelectual a la que más adelante me referiré. En el Diario de Reyes, Toussaint aparece como el puente entre el regiomontano y O’Gorman, señal para persuadirnos de su importancia en esta historia.

Cuando ambos jóvenes empezaban a despuntar a la vida, ingresaron al colegio Franco Inglés, tuvieron amigos y comenzaron a vincularse en su afán de pertenecer y forjar una identidad. Las reuniones de los domingos auspiciadas por los hermanos O’Gorman se convirtieron en sesiones literarias a los que se integraron diversas personas, algunas vecinas, otras conocidos y compañeros en la escuela. En aquellas jornadas se comentaba lo que cada uno se encontraba leyendo, escribiendo o lo que turbaba sus pensamientos.

Justino Fernández, amigo íntimo de los hermanos registró aquella atmósfera y sus protagonistas:

Ricardo de Alcázar, Florisel, nos hablaba del “silencio” o nos leía las obras de Rafael Alberti; Enrique Asúnsolo, recién llegado de Europa, hablaba de lo que había visto y nos leía sus controlados versos o “La partida en 27 octavas”; Juan O’Gorman daba lectura a pequeñas composiciones literarias llenas de imágenes brillantes, ya de automatismo surrealista o bien otras en que salían a relucir las nuevas teorías sobre arquitectura; Edmundo, más sobrio, leía cuentos estrafalarios como “El crucificado”, del que yo hice una limitada edición, y no faltaba la producción humorística salida del ingenio de Margarita O’Gorman y de Carolina Amor, u otra, muy aguda, de Juan Legarreta.

Este despertar a la vida, y a las formas en las cuales se acercaron al ámbito de la cultura, nos habla de una serie de vinculaciones, en las que, más que revelarnos una estructura lógica como la de campo intelectual, tiene más sentido hablar de afinidades electivas, mediadas sí, por condiciones preexistentes como el capital simbólico de su herencia familiar, pero que en última instancia no estaban de suyo predeterminadas y donde las relaciones establecidas tuvieron más un fuerte sesgo de afectividad interpersonal que por una fatalidad dialéctica orientada por la intención de acumular prestigio y capital simbólico para invertir la dualidad dominado-dominador según la teoría bourdiana. Para muestra un botón: Tomás y Margarita O’Gorman fueron partícipes de la misma educación, los mismos espacios, y tuvieron amistad con las mismas personalidades, sin embargo, ellos no fueron figuras prominentes en este ámbito, aunque destacaron en otros más restringidos, por ejemplo, Tomás tuvo una carrera notable como litigante y notario público.

El ímpetu de Juan y Edmundo trascendió del plano conversacional en empresas culturales que ilustran sus inquietudes creativas. Edmundo cristalizó sus afanes en un proyecto editorial, pequeño pero memorable, en los primeros años de la década de 1930 que tuvo por nombre Alcancía, iniciativa en la que se hizo acompañar por Justino Fernández, quien ilustró a mano con simpáticas viñetas las pequeñas ediciones que dieron a conocer las primeras creaciones de amigos y conocidos. La editorial arrancó con la publicación de Dos cuentos: Ruta. Orilla de Rubén Salazar Mallén, en 1932, es decir, cuando Edmundo O’Gorman contaba con 26 años. A partir de entonces los caminos de ambos hermanos tomarían un rumbo diferente.

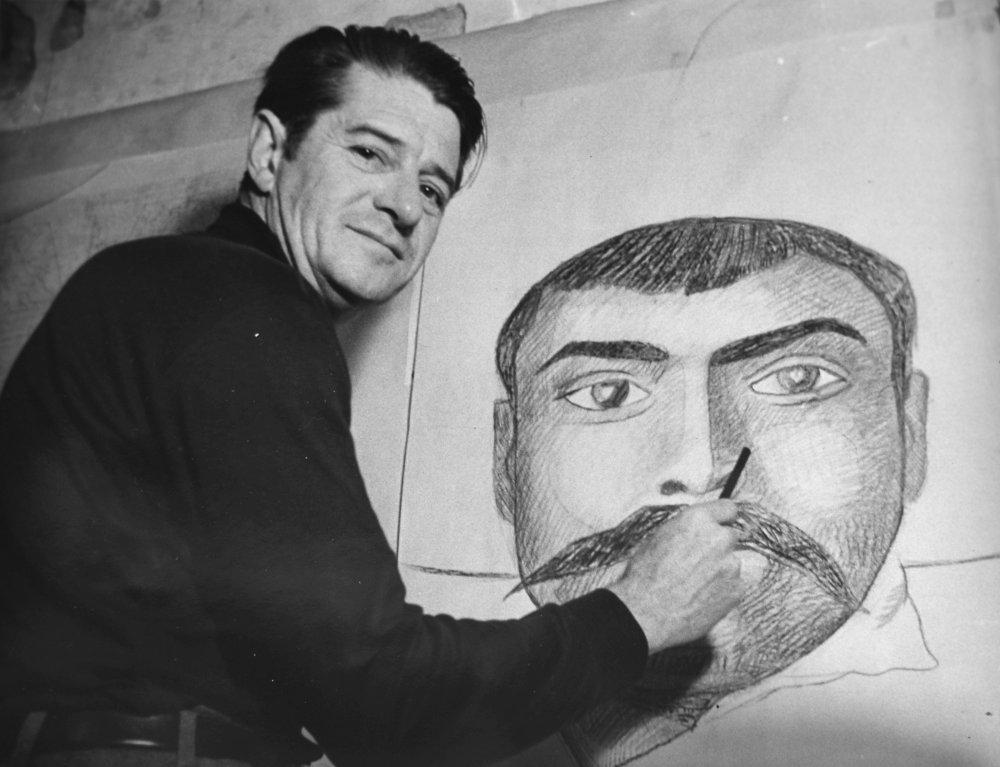

En 1929 Juan había llevado a cabo su experimento de una casa funcionalista en los terrenos que antiguamente eran unas canchas de tenis, a unas cuadras de su casa, primero con la intención de probar que era posible una alternativa diferente para la arquitectura habitacional en México, a bajo costo y por el máximo aprovechamiento, y, en segundo lugar, para agradecer a su padre la educación que recibió de él, como lo relataría 60 años después, ya que la casa sería entregada a sus progenitores. Dos nuevas figuras fueron definitorias para él en este tránsito: Diego Rivera y Frida Kahlo, por quienes profesó un cariño y admiración inconfesables, a tal grado, creo yo, de vivir algunos de sus mejores años a su sombra, razón para que su descubrimiento por la historiografía del arte haya sido más bien tardío. Nuevas afinidades electivas surgieron, Juan quedó deslumbrado ante la presencia del matrimonio Rivera y el mundo que este representaba: la militancia política a través del arte, particularmente de la pintura. A su vez, Edmundo se volvió cercano a su inseparable colega y “amigo del alma”: Justino Fernández, no sólo en las aventuras juveniles y el recorrido por los conventos coloniales en los veranos, sino en la defensa de un proyecto filosófico e historiográfico dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, ya en la década de 1940, historia que merece contarse aparte.

PARA SABER MÁS:

- Dosse, François, El arte de la biografía, México, Universidad Iberoamericana, 2007.

- Jiménez, Víctor, Juan O’Gorman: principio y fin del camino, México, Conaculta, 1997.

- O’Gorman, Juan, Autobiografía. México, UNAM/DGE/Equilibrista, 2007.

- Olivera, Alicia, “Edmundo O’Gorman: el asombro gozoso de la historia”, Alicia Olivera coord., Historia e historias, México, UNAM, 1998, pp. 177-185.