Alma Arantxa Cervantes Merlín

En revista BiCentenario, el ayer y hoy de México, núm. 69.

Compositor y músico de ópera, coro, danza y cine, a Carlos Jiménez Mabarak no se lo puede definir como parte de alguna corriente, grupo o institución musical. Genio para algunos, gran profesor, para otros, compuso obras como “El paraíso de los ahogados”, “La balada de los quetzales”, “Fanfarria Olímpica” y “Retrato a Lupe”.

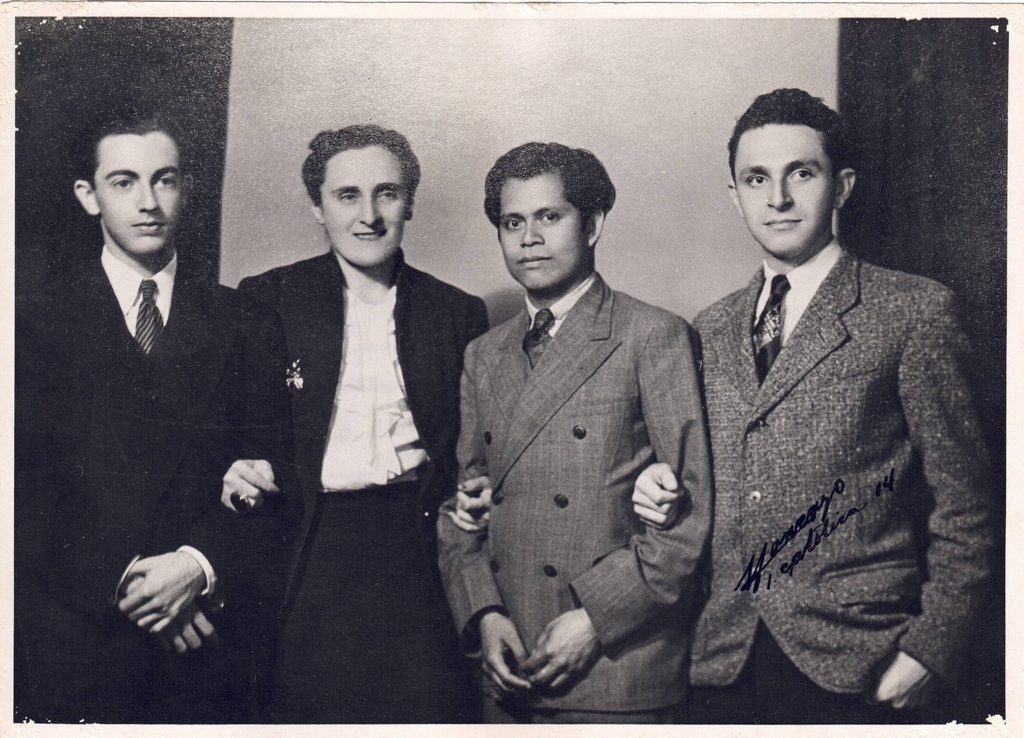

Colección personal de la familia Rivera Jiménez

Mi muy querido hijito:

Acabo de recibir tu otra carta, la del 22 de marzo y me dices que cuando recibas esta ya estarás de vacaciones. ¿De modo que perdiste el penúltimo anillo que te he comprado? No te felicito. Está muy divertido, me reí un rato con la historia del príncipe Leblond… ¡Buen sinvergüenza estaba el príncipe! Y, sobre todo,

¡Qué papelón el tuyo delante de los “pacos”! ¿Quién iba a decirte a ti, tan tímido, que ibas a mostrarles “tus secretos”, todos tus secretos, hasta la bacinica! ¿A unos señores que ni siquiera eran médicos? Hombre, ¡qué oportunidad al soltar los pantalones, se diría que favoreciste su escapatoria hacia los pies, para saber si era en serio la gravedad de los policías!

Mi tía Alma, la respetable maestra Alma Rivera, me prestó las cartas que enviaron Magda Mabarak y María Jiménez a mi tío Carlos, que valga la pena decir ahora, odiaba que le dijeran tío. Carlos Jiménez Mabarak fue un importante compositor y es referencia de la música mexicana. Además de su enorme talento (entenderá el lector que me veo en la obligación de elogiarlo porque sabe específicamente donde encontrarme si le dan ganas de hacer visitas de ultratumba), mi tío Carlos fue muy reconocido por la amplitud de géneros que exploró y conquistó. Desde la ópera y la música de cámara hasta la electroacústica y la música para cine; su trabajo en radioteatro y la música infantil tampoco debería perderse de vista. En su tendencia a experimentar sobresale “El paraíso de los ahogados”, aunque hablando de danza mi favorita siempre será “La balada de los quetzales”. Entre sus cosas conservamos también sus premios “Ariel” y la “Diosa de Plata”. Ser un referente de la música nacional debe ser un gran logro si se observa a la leyenda como el mismo jovencito sin pantalones de las cartas.

La correspondencia es amplia, su mamá le mandaba una carta casi cada tercer día y, de vez en cuando, su hermana María también. No existen las cartas que él escribió, sólo tenemos las que recibió. Una de ellas, mi favorita, empieza como todas las demás: “mi muy querido hijito” y sin más eventos que revisar, agradece la última carta que Carlos escribió durante su estadía en Bélgica en 1935, a sus 19 años.

Magda Mabarak tuvo dos hijos a temprana edad, Carlos, el mayor, y María, quien es descrita como “la princesa” en varias de las cartas que conservamos en la familia. María heredó el talento de la escritura de su madre y es la creadora de muchas radionovelas y otros cuentos que la radio mexicana disfrutó por varios años. Desafortunadamente es muy fácil que los nombres de las mujeres se pierdan por personas que decidieron ajustar los créditos a su favor. O, parafraseando a Virginia Woolf, “anónimo es una mujer”.

La mamá de Carlos y María, María Magdalena Mabarak Pancardo, fue agregada cultural en Cuba. Junto con el licenciado Cravioto resolvían problemas pertinentes a la embajada mexicana en la isla y atendieron el intercambio cultural promovido por dicha institución. Desde Cuba, Magda le enviaba cartas a Carlos en donde atendía con especial interés las aventuras de un joven músico en un país extranjero. Más de una vez le envió “cajoncitos” con cosas que él pudiera necesitar como ropa de vestir para las cenas; hasta se dispuso a mandarle un traje de charro y algún álbum de Agustín Lara, para que Carlos pudiera presentárselo a su profesor de armonía.

Es importante recordar que yo no estoy aquí para revisar su currículum, sino para contarles los chismes que ese currículum amerita.

El maestro

Carlos Jiménez Mabarak, músico y compositor mexicano, se mudó muy joven a Bélgica a estudiar en el Instituto de Altos Estudios Musicales y Dramáticos de Ixelles. Además de su primer premio de piano 1936, recibió su título de técnico en radiotelefonía en Bruselas. Regresó a México en 1937 cuando el inicio de una guerra le pasó rozando y su mamá decidió sacarlo del continente. Cuentan los expertos en música que podría ser considerado parte del nacionalismo mexicano, aunque ya hablando con más detalles nadie ha podido nombrar alguna corriente, grupo o institución que lo defina. Él es, simplemente, el maestro Mabarak, músico de ópera, coro, danza y cine. En este último triunfó con dos películas particulares: “Deseada” (1951) y “Veneno para las hadas” (1986).

En la carta del príncipe Leblond, con la que se inicia este texto, Magda también pregunta por unos pañuelitos que cargó hasta Cuba y que envía para que la recuerde.

“Tu carta llega con una gota de luto”, los tres pañuelitos se habían perdido a manos de unas “descaradas”, tres mujeres que tomaron lo que no era suyo “haciéndose las chistosas”. Una pena porque estaban perfumados con las últimas gotas de perfume que Magda conservaba, pero no hubo pena en la pérdida. En la carta siguiente, Magda aprovecha la ocasión para agradecer el frasquito con perfume que Carlos envió a su madre con la intención de reponer lo perdido. Un infortunio leer que a la mami (como le llamamos en casa) no le gustó nada el aroma y más bien termina por preguntarle a su hijo si alguno de sus amigos no es más experimentado con perfumes finos, para ayudarlo a elegir alguna otra opción.

Verlos tan humanos, a esos pedazos de honorable historia de mi familia, utilizando diminutivos para todo, saludando y riendo, haciendo encargos y contando historias me causa emociones que no puedo nombrar.

Nunca sabré qué fue lo que pasó con el tal príncipe de aquella carta, ni quiénes eran los hombres que no eran doctores, ni por qué la policía se vio involucrada; mucho menos la necesidad de que sus pantalones estuvieran en el suelo. Alguna vez quise investigar al Príncipe Leblond, pero entre mi francés oxidado y mi desconocimiento del neerlandés no he llegado tan lejos como quisiera.

Esa carta en particular me hizo recordar a toda la gente que me ha hablado de Carlos, contándome la mitad de una historia: mi profesor de producción en la universidad, feliz por ver “La güera”, preguntándome cuando la montarían de nuevo; maestros y amigos, emocionados contándome de discos, grabaciones, diseños y tesis de Carlos; el día que conocí a una importante feminista mexicana y cantó un pedacito de la “Fanfarria Olímpica” (1968) con mucha emoción y un toque de nostalgia. Y cenando con algún intelectual de antaño, cuyo hermano fue estudiante de la Escuela Superior de Música, me enteré de que Carlos podía llegar a ser muy intransigente si se lo proponía, justo pero testarudo, como todos en mi familia. Tantas visiones de un mismo hombre, un genio de un lado, un gran profesor de otro, una persona severa y tal vez un poco neurótica por aquí o por allá.

En voz de otros

Quisiera destacar la relevancia que Carlos ha tenido en la vida de tanta gente a grado tal que cuando llego a conocer a alguien que me parece importante resulta que la celebrada soy yo por compartir sangre con él. Aunque cada vez descubro más sobre él, en realidad no conocí a Carlos. El muy necio tuvo a bien morirse medio año antes de mi nacimiento, lo cual he encontrado injusto toda mi vida. En realidad, no lo conozco, todo lo que sé de él es por alguien más. Y es de esperarse porque el tiempo jugó en mi contra. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si acaso Carlos hubiera sido un gran amigo, un confidente juguetón, un buen maestro, un orgulloso visitante.

Sé que hubiera sido un gran amigo porque lo fue para otros, como para Lupe, la del retrato, a quien le compuso una canción para penar su muerte. La cantante Guadalupe Medina de Ortega había fallecido en 1951. Dos años después, instalado en Roma y con el compromiso de escribir una obra, Carlos decidió prontamente escribir “Retrato a Lupe” como una elegía para honrarla. También fue un gran amigo para Elena Garro, a quien recibió en su casa después de una tormentosa noche de injusticias a manos de su ex, que no será nombrado. Injusticias del tipo que no nos gustan admitir y que tuvieron que pasar décadas y un par de generaciones para poder ser discutidas en voz alta. O para Checo, con quien trabajó en “Las mariposas disecadas” (1978).

Checo Véjar tenía una casa maravillosa, era un penthouse cuya entrada estaba compuesta por un pasillo que contenía un mueble casi infinito lleno de figuras que yo, a los seis o siete años, veía como juguetes muy delicados. La realidad es que la casa pudo no haber sido tan grande y el pasillo podrá no haber sido infinito, pero a los seis o siete años todo es enorme. Sobre ese mueble había una balanza dorada y algunos elefantes de cuarzo cuyo peso nunca aprendí a leer, pero constantemente comparaba. Un elefante, el más pequeño de todos, era menos pesado que algunas monedas metálicas que descansaban por ahí. Para mí, Checo y Carlos eran los mejores amigos y los elefantes de cuarzo fueron mi conexión física a Carlos. Sin llegar a conocerlo, compartí el mismo espacio en diferentes momentos, vi los mismos juguetes y hablé con las mismas personas. Conocí a Carlos a través de esos elefantes de cuarzo.

De haberlo conocido personalmente, tal vez habría sido un gran maestro para mí, como lo fue para las personas de Bellas Artes, a quienes siempre atendió con un amor que perdura. Nos ha pasado más de una vez que una persona se acerca para recordar con mucho amor que Carlos fue su maestro. Como lo fue para las personas de Tabasco, a quienes les tocó su mejor versión porque Carlos odiaba los lugares fríos, él decía mucho que prefería componer en calor, que solo así fluía su genio.

También en calor compuso la “Balada de los Quetzales” (1953). Con calor en la mente y en el cuerpo compuso la Balada por el amor al paisaje guatemalteco y por la admiración que le tenía al quetzal, ave de libertad. Estrenada allá mismo en Guatemala, pero por encargo de Bellas Artes, Carlos decidió componerla, escribirla y, casi que, sin decirle a nadie, pero para obviedad de todos, hacer la dirección escénica: “lamentablemente, como ballet, no logró transmitir el emotivo mensaje contenido en el argumento. La parte climática del mismo, o sea el suicidio del quetzal, no pudo ser representado, debido, quizá, al problema técnico que ello suponía”.

Estas palabras puede que no signifiquen mucho para algunas personas, pero yo, como productora escénica, entiendo el tamaño de la frustración que genera imaginarse a un gran bailarín aventarse de un risco y morir como resultado de la mutilación de sus alas. Desafortunadamente, así somos las personas fantasiosas, se nos olvida que es bastante mal visto que los bailarines se mueran en tus obras.

Carlos era un músico que producía, dirigía, escribía e imaginaba y leía cuentos. Porque eso hacía, a mi mamá le leía historias. Bueno, no sé si le leía historias. Era siempre la misma historia, pero siempre la asustaba en la misma página y siempre se reía de la misma forma.

A mí nunca me leyó cuentos, ni jugamos con elefantes de cuarzo, ni me enseñó la técnica dodecafónica, pero le debo haber hecho una licenciatura en producción de espectáculos a él, con el sueño de, tal vez, un día montar sus obras. Aunque la verdad, me da un miedo enorme hacerlo yo sola, vivo con el terror inmenso de no estar a su altura, pero lo voy persiguiendo, a él, a su mamá y a su hermana, con la esperanza de encontrarnos en el camino.

Herencia

Recientemente tuve la oportunidad de decir esto en voz alta: yo no lo conocí, pero el hecho de estar parada donde estoy me hace creer que el me conoce a mí. Tuve la oportunidad de decirlo en alguno de sus homenajes, en uno de los recintos más importantes del país. No me imaginaba yo que aquel día mi vida cambiaría para siempre. Mi nombre es Arantxa Merlín, soy una productora escénica que ha perseguido a Carlos por donde el destino me ha dejado. Soy la única hija de Alma Merlín, sobrina de Michelle y nieta de Ada Lucía Catalina. Ada Lucía fue registrada a los tres años, cuando ya su familia entera le decía Nancy y el nombre se quedó para siempre. Mi abuelita Nancy me contó todo lo que hoy sé de Carlos. Sus aventuras, sus amores, sus neurosis y sus increíbles amigos que le acompañaron a lo largo de su vida. De alguna manera, Nancy me estaba preparando para lo que llegó.

Nancy, madre de Alma, abuela de Arantxa, es decir mi abuela, tuvo además varios hermanos y hermanas, todos hijos de María, hermana de Carlos. María y Carlos pasaron gran parte de su infancia en Chile, mientras su madre, Magda, trabajaba en embajadas, colaboraba con grupos teatrales o escribía cuentos y poemas. María Magdalena, “La Mami”, fue hija del abuelo Mabarak y la abuela Pancardi que, al llegar a México, tuvieron la obligación de latinizar sus nombres, quedando así un puñado de Mabarak Pancardo distribuidos en Tuxpan, Veracruz.

En aquella época el puerto de Veracruz recibió a una amplia cantidad de libaneses entre los cuales venía mi tatara-tatara abuelo, el abuelo Mabarak, quien se enamoró del río de Tuxpan, pues le recordó al río en el que jugaba de niño, el mismo Líbano que hoy, por razones políticas, ya no existe más. Entre su millar de hijos e hijas, Magda sobresalió por su carácter fuerte y su fuerza de voluntad, tan grande que a los ocho años hizo una huelga de hambre abajo de su propia cama con tal de no regresar a la escuela nunca más. Tras una semana sobreviviendo a base de pollo hervido y agua, ganó y nunca una maestra (ni nadie) le volvió a poner una mano encima. Con educación de tercero de primaria y una gran determinación se convirtió en escritora para periódicos importantes, representante cultural y madre de un hombre que aprendió a tocar el piano a los cuatro años.

Heredé, sin conocerlos, la determinación de Magda, la prosa de María y quizá a Carlos le robé el estar un poquito neurótica y ser bastante intensa. Al libanés le heredé los ojos y de la italiana no heredé nada. De nadie heredé el apellido, pero de todos ellos obtuve un montón de historias casi del realismo mágico que a la fecha cuento con el mismo amor que Nancy, mi abuelita, tenía en los ojos mientras me contaba a mí.

Hoy, una familia con una historia de más de un siglo parece dormir en los confines de Wikipedia, en los libros de los antiguos maestros que enseñan su obra a los valientes que quieran interpretarla. Hoy me propongo revivir el acervo cultural que mi familia valiosamente decidió aportar. Lo hago porque la cultura es para todos. Quizá la pelea propia de mi generación, aquella que rechaza las jerarquías y cuestiona las élites, me ayude a no aproximarme a esta tarea desde un lugar de carencia, desde el melodrama de insinuar que el mundo no podría girar sin que Carlos suene en las salas de conciertos.

La realidad es que de nada sirve pasar su vida entera escribiendo para poner belleza al mundo si esa belleza se llena de polvo en una caja junto al armario de blancos.

Me gustaría terminar este artículo con un final inspirador, con un cierre que cause una satisfacción platónica, una catarsis literaria que deje al lector en un suspiro tras enterarse de la humilde historia de una familia más que pasó por el ojo de la cultura mexicana y se desvaneció, pero no puedo hacerlo porque este no es el final, este texto es una promesa. No han muerto, están en sus cuentos, en sus partituras, en sus poemas. Ahí siguen, sólo necesito un poco de tiempo y un poco más de paciencia.

PARA SABER MÁS

- Jiménez Mabarak, Carlos, Cuarteto en Re (Homenaje a Sor Juana), Partitura, marzo de 1962, Ricordi Americana, Buenos Aires, en https://cutt.ly/FrPT4wsO

- Moreno, Graciela, “Una entrevista con Carlos Jiménez Mabarak” en Universidad de México, 1954, en https://cutt.ly/rrPT4B0E

- Ramírez, Luis Enrique, “Entrevista a Carlos Jiménez Mabarak”, Heterofonía, 1995, en https://cutt.ly/jrPT7Vrm

- Rizoma, “Carlos Jiménez Mabarak”, 2017, en https://cutt.ly/KrPT5W3P

- Tiempo de Música y Universo, “Carlos Jiménez Mabarak. El Posnacionalismo de la música mexicana de concierto (Biografía)”, 2021, en https://cutt.ly/SrPT53ET