John E. Rueda Chaves

El Colegio de Veracruz – Universidad del Atlántico

En revista BiCentenario, el ayer y hoy de México, núm. 69.

La normalidad, para estas comunidades desperdigadas por diferentes partes del país, pasa por ocultarlas. Pero la Constitución las reconoce desde 2019 como parte de la estructura plurilingüística de la nación.

La identidad nacional mexicana fue un proyecto de Estado que se construyó de forma deliberada desde la dicotomía criollo-indígena. El reconocimiento de los mestizos (español-indígena) y de los miembros de las comunidades originarias como parte del “nosotros” reforzó la idea de lo que constituía “ser mexicano”, dibujando un boceto incompleto que pretendía representar la compleja realidad del país. Al mismo tiempo, en el territorio nacional persistía, y persiste aún, una disidencia a tal andamiaje identitario. Los afromexicanos subsistieron y subsisten gracias a su resiliencia, motivados por su capacidad de sobrevivir a situaciones adversas. En el presente, los ampara una historia que compila sus contribuciones a la construcción de la nación y que acredita el conjunto de rasgos que los legitima como uno de los tantos grupos sociolingüísticos que convergen en la diversidad mexicana. Su persistencia es incompatible con la idea de condenarlos a permanecer como un vetusto daguerrotipo.

Hoy, estas comunidades perduran con voz audible, resguardando en cada uno de sus patrones sonoros un acervo lingüístico a la espera de ser descrito y explicado para desentrañar su historia, sus conexiones y mucho de identidad. La Costa Chica y el Golfo de México se conocen como sus principales asentamientos, sin embargo, se encuentran apostados en muchas partes de la república. Además de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, según el inegi, hay una gran concentración de afromexicanos en el Estado de México.

Ya no tendrían que cargar con el lastre de la invisibilidad que les dejó el estar por fuera del constructo identidad nacional. El 10 de agosto del 2019 entró en vigor la reforma constitucional del Artículo 2°, en la que se otorga reconocimiento a las comunidades afromexicanas como parte de la estructura pluricultural de México. Este marco legal se establece como la plataforma que legitima su reconocimiento dentro del engranaje plurilingüístico de la nación. Para contribuir a su visibilidad, esbozamos brevemente lo que representan sus voces en el entramado de la diversidad lingüística mexicana. Oídos y ojos atentos al México afro, sus usos y sus lenguas.

Matices

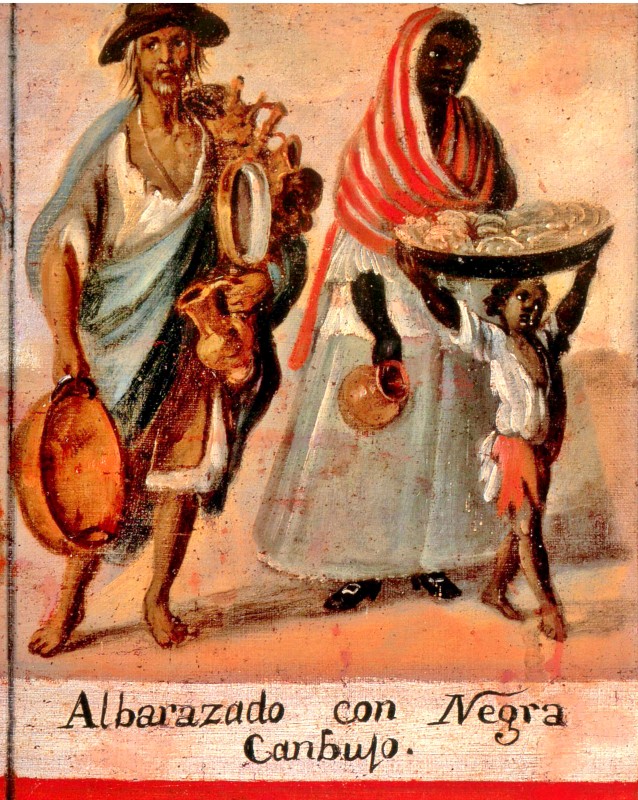

La gran mayoría de mexicanos ha estado expuesto a algún aspecto relacionado con las voces afromexicanas. Generalmente, escuchamos sus denominaciones o las maneras en que se nombran. Por ejemplo, el perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente del inegi especifica que sus miembros se reconocen, entre otras formas, como “negras(os)”, “morenas(os)”, “costeñas(os)”. Por sí sola, la acción natural de nombrarse ya expone matices identitarios. Asimismo, impregna significados sociales que guardan relación con dinámicas instauradas desde la época colonial.

Otras formas de nombrar también son familiares. El español de México cuenta con un número destacable de topónimos (nombres propios de lugares), antropónimos (nombres propios de personas) y léxicos populares. El investigador Luis Fernando Lara, de El Colegio de México, sostiene que este tipo de palabras evidencian una influencia léxica africana. Vocablos como: bemba, chamba, chingar, mondongo, Yanga, La Cananga, etc., forman parte del repertorio léxico mexicano. Sin duda, las voces afromexicanas han resonado desde los tiempos en el que el español se introdujo como lengua dominante y quedado como evidencia histórica de la contribución de estas comunidades a la nación.

Las voces afromexicanas forman ese entramado complejo denominado diversidad lingüística. Con seguridad, hemos podido interactuar con algún costeño y hemos notificado las particularidades de su español. Es decir, hemos percibido los usos lingüísticos que constituyen lo que conocemos como su “acento” y asociamos a su identidad: pérdida de sonidos como “s” y “d” al final de la sílaba (mih abuelo; navidá), el posible intercambio de “r” y “l” (tocal en vez de tocar) o el relajamiento en la pronunciación de algunas consonantes (cohta). De hecho, en un estudio perceptual sobre los dialectos del español mexicano, los participantes aducen que los costeños se caracterizan por acortar palabras y hablar rápido, impresiones que pueden asociarse con la pronunciación “deficiente” de consonantes que también señalan los encuestados. Aunque dichos usos parecen privativos de estos mexicanos, no son una generalidad simple fácilmente extensible a toda la población costera o afromexicana en la misma medida. Más bien, deben entenderse como variaciones condicionadas por factores históricos, sociales o contextuales que deben ser determinados en cada comunidad de habla.

Muchas de las apreciaciones sobre hablantes de la costa pueden pensarse como características adjudicables a los afromexicanos. Y atenúo la proposición bajo el entendido de que no todos los costeños pueden considerarse afros, dando por hecho de antemano que las formas de hablar de unos son también las de los otros. Aunque las clasificaciones dialectales que se han elaborado apuntan en esa dirección cuando describen el español de las costas, aún no hay certeza de si hay similitudes comprobadas o posibles diferencias entre los usos de un costeño mestizo y un costeño afromexicano. Las investigaciones sobre comunidades negras en México son escasas. Con lo que sí podemos contar, por ahora, es con la presunción de que hay una base de usos lingüísticos compartida por ambos grupos evidenciando la complejidad intrínseca a la diversidad lingüística.

Pluricultural

La configuración pluricultural de la República Mexicana desencadena una situación de contacto cultural compleja a lo largo de todo el territorio de la que no están exentas las comunidades afromexicanas. Este hecho tiene repercusiones sociolingüísticas en las que las voces afro interactúan en distintos niveles con voces de comunidades originarias. En ese sentido, los contactos culturales devienen en lingüísticos por la cercanía de distintas comunidades, sus lenguas y dialectos. Por ejemplo, en la Costa Chica convergen distintos grupos: los mixtecos, los amuzgos, los zapotecos, los chatinos, los afromexicanos, los mestizos y los blancos, tal y como lo reporta la investigadora Arianna Re, de la Universidad Autónoma de Campeche.

La interacción asidua podría generar, en teoría, distintas situaciones de contacto lingüístico: bilingüismo (con sus tipos), diglosia (empleo de lenguas en dominios diferenciados), procesos identitarios, desplazamiento de lenguas, transferencia lingüística, entre otros fenómenos. Según el investigador José Flores Farfán, del ciesas, “la situación sociolingüística mexicana contiene toda la variedad de situaciones posibles de contacto”. En ese sentido, no es desproporcionado hipotetizar que los afromexicanos de la Costa Chica podrían encontrarse ante muchas de ellas. Hasta ahora, no tenemos información sociolingüística clara sobre el 9.8% de afrodescendientes que hablan una lengua originaria en México o el 68% que se identifica como indígena según datos del inegi. Tampoco sobre grupos afromixtecos reportados por el escritor italomexicano Gutierre Tibón, ni sobre afroamuzgos en Guerrero. Lo que ocurre en muchas de estas situaciones sociolingüísticas es incierto, sobre todo porque la investigación lingüística y de otras áreas del conocimiento no escaparon a la ideología del mestizaje que se usó hegemónicamente para la construcción de la identidad nacional y la explicación de los procesos sociohistóricos. Durante muchos años, el interés se ha centrado en la descripción del español de comunidades no afro, de lenguas originarias y el contacto entre estos dos grupos.

Por último, en Coahuila habitan los mascogos. Una comunidad afromexicana cuyas voces hablan la única lengua criolla que se registra en México: el afroseminol (iso 639-3: [afs]). Sus antepasados cruzaron la frontera desde Estados Unidos en 1852 para establecerse en la República Mexicana, país que había abolido la esclavitud en esa época y que les dio refugio. Hasta el momento, no se ha publicado una descripción actual sobre su lengua ni se ha puesto a disposición de la comunidad académica información reciente sobre su situación sociolingüística y de contacto lingüístico. Un grupo de académicos interesados en el estudio etnolingüístico de las comunidades afro en México se han puesto en contacto con sus miembros para iniciar procesos de revitalización del criollo y una radiografía del uso de las lenguas. Los mascogos permanecen en la localidad de Nacimiento de los Negros conservando algunas de sus expresiones culturales ancestrales.

Y podríamos seguir tratando de esbozar la compleja situación en la que se encuentran inmersas las voces afromexicanas a partir de lo poco que se ha dicho hasta ahora: sus formas de hablar el español, los posibles usos que surgen del contacto y las otras lenguas que les son suyas. No es posible continuar ahora, no teníamos como propósito el ser extensivos en esta disertación. Nos quedamos con el convencimiento de que nuevos acercamientos a la diversidad del país, como los realizados desde la Tercera Raíz y otros esfuerzos comunitarios, han sumado a las comunidades afro a la ecuación identidad nacional, visibilizando a sus miembros, reconfeccionando el perfil identitario y advirtiendo a muchos oídos y ojos a que estén atentos al México negro y la sonoridad de sus hablas.

Asimismo, hacemos un llamado: los lingüistas mexicanos están moralmente comprometidos a sumarse a este movimiento para terminar con el rezago en torno a la realización de estudios sobre los usos lingüísticos de estos grupos. La ecuación que excluyó por años a lo afro y nos conminó al trabajo irrestricto sólo con lenguas originarias y español nos dejó carencias que nos privan del conocimiento completo de las comunidades negras en el territorio y hace imposible comparar resultados de investigación con los obtenidos de otros grupos afrodescendientes más estudiados en el continente. En México, ni siquiera estamos en un estado de descripción incipiente de las formas de hablar de los afromexicanos, mucho menos se plantean nuevas perspectivas como las que abordan los estudios decoloniales actuales. En este escenario crítico, lo expresado por el investigador Pedro Martín Butragueño, de El Colegio de México, toma alta relevancia: los procesos lingüísticos de las comunidades en contacto en México deben examinarse desde la óptica postcolonial para develar procesos históricos rastreables y documentables en la contemporaneidad que permitan reconstruir la historia sociolingüística de México.

Para saber más:

- Aguirre Beltrán, G. (1972). La población negra de México, ciudad de México, FCE.

- Butragueño, Martín P. (2024). “Contacto, difusión y desplazamiento: el pasado en el presente y el español poscolonial en México”. En Company, C. (Ed.), 1519: Contacto, literatura y memoria lingüística en México, (pp. 57-121). Ciudad de México, El Colegio Nacional.

- Flores Farfán, J. A. (2008). México. A. Palacios (ed.), El español en América. Contactos lingüísticos en Hispanoamérica, 33-56, Barcelona, Ariel.

- Lara, L. F. (2015). “Africanismos en el español de México”. Nueva Revista Filología Hispánica 63(2), 297-336.

- López Chávez, A. (2014). “La invisibilización de la población afrodescendiente durante la construcción del Estado-nación en México”. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Revista de Investigación 3(3), pp. 57-74.

- Re, Arianna. (2019). “Corralero y los afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca”. I. C. Investig@ción 16, pp. 151-174.