José Angel Beristáin Cardoso

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 68.

Un siglo atrás, las bandas de fox-trot y jazz, así como la nueva estética en las mujeres jóvenes, estilo de ropa atrevido y cortes de cabello corto, fueron un revulsivo para la cultura tradicional.

La música, el arte, el cine, la moda y los movimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales fueron moldeando el estilo y la narrativa visual del semanario El Universal Ilustrado, de tal forma que capturó el pulso cultural en la década de los años 1920 del siglo pasado, ofreciendo a sus lectores una fuerte conexión con las corrientes contemporáneas, y despertando al mismo tiempo un sentido de pertenencia. El Universal Ilustrado había comenzado a circular desde mayo de 1917 como Semanario Artístico Popular. Creado por el escritor Carlos González Peña con el objetivo de informar, cultivar y enseñar, este medio impreso logró, a lo largo de sus crónicas, notas e ilustraciones, dialogar con su pasado, capturar el presente y proyectar una visión futura a través de la interpretación de sus distintas voces sobre las tendencias culturales. Se hablaba, sí, de un México posrevolucionario, se reivindicaban sus valores y tradiciones, sus agitaciones políticas y sociales y, sin embargo, también se situaba al país frente al mundo y sus vertiginosos cambios, como aquellos provocados por el jazz.

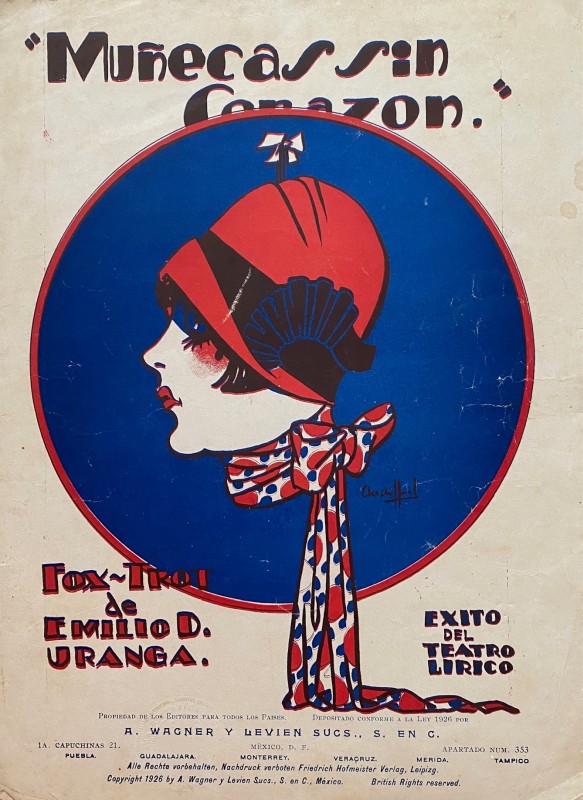

El fox-trot

Revisando las ediciones de 1924 pueden constatarse las constantes impresiones de partituras de fox-trot, publicadas a dos páginas, de fácil acceso, para que los músicos mexicanos incursionaran fácilmente en este género y lo pudieran reproducir en eventos sociales en los cuales sus orquestas fuesen contratadas. El fox-trot era un estilo de baile suave en un compás de 4/4, que tuvo sus orígenes en los bailes de un solo paso, de dos pasos y del ragtime sincopado de principios del siglo xx en Estados Unidos. Algunos acreditan su nombre al actor de vaudeville, Harry Fox, por sus bailes musicales en los teatros neoyorquinos de 1914, mientras que otros a los movimientos de un zorro. Lo cierto es que este estilo era uno de los bailes más populares del jazz estadunidense, y mirar esta constante publicación de partituras puede ayudarnos a constatar que México ya había sido invadido y seducido. No fue extraño que el sindicato de músicos, fundado desde 1908, estuviera dominado por partidarios del jazz, y que, cada vez fuesen menos aquellos afines a la música clásica, llegando a coexistir dos bandos, uno que se autodenominaba el de los “clásicos”, y el otro de los “jazzistas”.

Alain Derbez, investigador y especialista, encontró grupos mexicanos de jazz band, desde 1923, que tocaron durante las funciones de películas mudas en la capital, como la México Jazz Band en el cine Venecia; la Jazz Band León y la de Velázquez Moreno en el Cine Odeón; y la Winter Garden Jazz Band en el cine Rialto, entre otras.

El célebre músico Manuel M. Ponce llegó a reconocer que el país sufría el yugo del fox-trot; José Vasconcelos consignó este movimiento porque, a su juicio, nos había enviado al plebeyismo, mientras que el músico Miguel Lerdo de Tejada aceptaba que la invasión del jazz estaba consumada, llegando a afirmar que el músico que quisiera tener “hueso” debía aprender a tocar foxes y jazz. El mismo Luis Herrera de la Fuente (1916-2014), director de la Orquesta Sinfónica Nacional, reconoció que para pagar las clases particulares, que tomaba con el prestigiado maestro Rodolfo Halfter (1900-1987), tuvo que tocar el piano en todas partes, y que formó parte de la banda de jazz de Polo Marín para tocar en las vecindades. También que cantaba por las noches en los cabarets y, al otro día, lo hacía en la primera misa de la Iglesia de Regina.

Uno de los libros que han acompañado a los músicos y amigos del jazz desde 1953, es El jazz. De Nueva Orleans a los años ochenta, de Joachim E. Berendt. Para este autor, el jazz no era un privilegio exclusivo de los negros, puesto que en sus inicios también se formaron bandas de blancos; era más bien resultado del encuentro entre “negro” y “blanco” en el lugar más intenso de Estados Unidos: el Sur. Cuando comenzaron a tocar las primeras bandas de jazz en Nueva Orleans había una diferencia entre lo que se presentaba como jazz y blues. Pero, pronto, el canto folclorizante de los “blues rurales” desembocó en la corriente principal de la música de jazz y desde entonces se entretejieron, de tal manera que no se podía decir si el jazz era una aplicación del blues a la música europea, o a la inversa, la aplicación de la música europea al blues.

Por otra parte, el historiador Eric Hobsbawn (1917-2012), en su libro Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz, hace honor al jazz por considerarlo como una manifestación artística, cuyas raíces se encuentran en la gente pobre: “El jazz es música de diáspora, entre otras cosas. Su historia forma parte de la migración en masa desde el Viejo Sur, y por razones económicas y a menudo también psicológicas, el jazz lo hacen personas libres y sin compromiso que pasan mucho tiempo en la carretera”.

Retomando las páginas del semanario El Universal Ilustrado de 1924, el músico aguascalentense Alfonso Esparza Oteo (1894-1931), autor de la célebre canción popular “Un viejo amor”, era encargado de seleccionar partituras para su publicación, así fox-trots como: “La luna sobre el río” de Walter Wallace Smith, “Todo es bello para estos ojos” de Harry Delf, “Ya sentirás haberme hecho llorar” de Albert Von Tilzer, “Peggy de mi alma” de Fred Fischer, “Snakes hips” de Spencer Williams, “Córtate un cacho de pastel” de autor anónimo, “Cuentos de amor” de Vicent Rose, “Te amo” de Harry Archer, “Dulce Carmencita” de Ned Arthur, “Papá se divierte” de Lou Davis y Bennie Krueger, “Empolvando las teclas” de Edward B. Claypoole, entre muchos otros.

El “beso jazz”

El jazz también coadyuvó a la imagen que se creó de una “nueva mujer” en la década de 1920, aquella que rechazaba lo que las generaciones anteriores consideraban políticamente correcto. En las páginas de El Universal Ilustrado, también se habló de las flappers, la nueva generación de mujeres jóvenes occidentales que utilizaban pantalones, faldas cortas, cabello corto y escuchaban jazz. El “beso jazz”, también conocido como el “beso rojo” o “jazz kiss” fue un producto directo del momento en el que se vivía. Como escribió Gastón Rey en sus “Comentarios acerca del beso jazz”, podía considerársele una especie de regresión a los instintos primitivos como el mismo género musical del jazz o también como una especie de venganza del primitivismo contra la civilización mecánica de Estados Unidos. Según este, “el jazz sigue adueñándose, poco a poco, de todas las actividades. Pronto se pensará en jazz como ahora se vive, se ama y se divierte en función de esa música que es todo un sistema filosófico prendido en la trompa brillante del saxofón”.

Las “pelonas”

En las páginas de este semanario cultural no se dejó pasar de largo la moda de los “cabellos cortos” en las mujeres, la cual tomó carta de naturalización como una nueva estética femenina tanto en Europa como en América y por lo cual distintas voces expresaron sus opiniones.

Uno de sus autores, Simone May, entrevistó a maestros europeos de la pintura moderna, y las respuestas se dividieron, puesto que alguno consideraba que ese cabello corto era de mal gusto y un intento de masculinizarse, pero que no se atrevían a hacerlo totalmente. Si se tuviera que hacer alguna excepción, el cabello corto podía prestarse sólo en aquellas mujeres que practicaban deportes como la equitación y el tenis. Sin embargo, para algún otro entrevistado se trataba de una moda muy simpática, encantadora y razonable para la época. Más allá de pasajera y banal podía considerarse como una evolución, un signo de la época, una forma de la emancipación. En cuanto a cuestiones prácticas, facilitaba el uso de sombreros sencillos, en lugar de las “pavorosas canastas de flores”.

El semanario reconoció públicamente que, como medio impreso, proyectaba la “actualidad”. El “pelonismo” ocupó sus páginas del número 735 del mes de julio de 1924, aclarando que lo hacía con un toque de humor y con algunos datos precisos sobre su origen. Sánchez Filmador, quien escribió este artículo, abordó el tema con versos, sirviendo de fondo los dibujos o “monos” del caricaturista Andrés Audiffred. He aquí un fragmento:

Promovido por varias solteronas (que esto lo sé de manera cierta) esta otra vez en puerta la famosa cuestión de “las pelonas” y han pretendido influir hasta en el clero para que el Arzobispo haga un exhorto que ponga un hasta aquí a ese lisonjero uso del pelo corto; y quieren que el Gobierno por su lado lance un nuevo decreto que a su vez ponga veto a esta moda del pelo recortado; y yo no pongo en duda que el Gobierno dé su ayuda […]

El periodista Oscar Leblanc, en su breve artículo “El club de las pelonas”, plasmó algunos fragmentos de entrevistas realizadas, a las que denominó como “señoritas flappers”, durante la primera sesión del “Club Pro-pelonas” de la ciudad de Tacubaya, donde fue invitado de honor por su defensa a esta sociedad:

–Y usted, señorita, ¿qué opina de la campaña contra las pelonas?

–Señorita: La moda del cabello corto debe imperar en el mundo, porque responde a una necesidad social, porque refleja la psicología de la mujer moderna. El peinado es, en mi concepto, el complemento de la belleza femenina y debe estar en armonía con la silueta y la moda que impera en el vestido.

El tema de las flappers estaba en la opinión pública y no podían faltar los puntos de vista de intelectuales, poetas y cronistas en las encuestas del semanario. Para el escritor Julio Torri (1889-1970), la antipatía a las pelonas sólo revelaba un espíritu de pesadez en la sociedad, por lo cual estaba dispuesto a crear un ejército en defensa de las flappers. Jaime Torres Bodet señaló que la modernidad había impuesto la monotonía a las mujeres de su tiempo; mientras que, a algunos otros, como el poeta Méndez Rivas, le gustaban “pelonas, peludas y de medio pelo”.

Paul Maisonneuve, en su artículo “Las pelonas a través de la historia”, encontró que a lo largo de la historia había existido cierta pasión por las cabelleras largas de las mujeres: Venus en la mitología griega, Eva en la tradición cristiana, los grandes y “monstruosos peinados del siglo xviii” y el corte del cabello como castigo a las mujeres “vendedoras clandestinas de caricias”, y qué decir de los postizos del siglo xix. Para este autor, el origen de esta moda se encontraba en el siglo xx:

La guerra mundial, acentuando con violencia el movimiento feminista, ha traído como natural consecuencia la popularidad de una moda que, hasta cierto punto, acerca a la mujer al hombre, la masculiniza, por decirlo así, respondiendo a una necesidad acarreada por las actividades que desempeña, invadiendo los dominios que antes eran exclusivos de su antiguo señor. Pero, aunque fundada, esta rivalidad entre el hombre y la mujer, no puede ser motivo suficiente para la guerra que ha declarado a los cabellos cortos, demostrando su antipatía hacia el movimiento feminista. La causa genuina tiene raíces más profundas, olvidadas ahora, pero no por eso menos legítimas dentro del carácter masculino. Un prejuicio moral, más vigoroso quizá que el encanto peculiar a la cabellera femenina, hace que veamos con malos ojos que las mujeres se priven de ella. Por tradición y sin saber bien a bien por qué hemos declarado que el cabello corto no puede gastarlo sino la mujer de teatro o de costumbres ligeras. Una copla popular nos lo dice: ‘Por el pelo me quisiste y ora que me ves pelona, ya no me quieres’.

Unas partituras impresas de fox-trot, una nota con relación al “beso jazz” y otras más relacionadas con el impacto del cabello de las mujeres flappers, nos aportan elementos valiosos para caracterizar una época o tal vez, para acercarnos un poco más. El movimiento del jazz permeó la música, el baile, el teatro, el cine y la moda, seduciendo más allá de sus fronteras, como lo hizo en un sector de la sociedad mexicana durante la segunda década del siglo xx. No cabe duda de que el semanario El Universal Ilustrado, como fuente documental, nos permite abordar estas influencias del exterior en el México posrevolucionario, así como su recepción, discusión y debate en la arena de la opinión pública. Parafraseando al historiador francés Marc Ferro: “Lo imaginario y lo no dicho son Historia tanto como la Historia misma”.

PARA SABER MÁS

- Derbez, Alain, El jazz en México. Yo tengo otros datos, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.

- Hobsbawn, Eric, Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz, Barcelona, Crítica, 2013.

- López Arellano, Marcela, “Mujeres en México durante la década de 1920 desde los escritos de Anita Brenner”. Caleidoscopio. Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades, 2014, en https://goo.su/SNJ4L

- Video, “Clases de foxtrot”, en https://goo.su/LPoCJ