Cintia Velázquez Marroni

Instituto Mora

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 68.

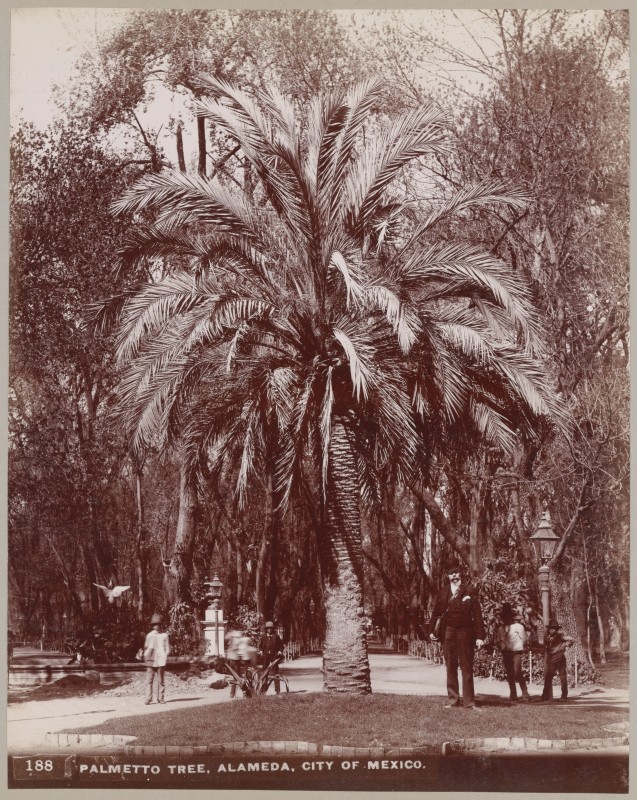

La palma que daba nombre a una de las glorietas de avenida Reforma, murió en 2022. Su presencia allí no fue una anécdota. Detrás hubo un símbolo de modernidad, estilo, exuberancia y desarrollo de una época del siglo xx, pero con antecedentes de más de medio siglo de vida. Hoy, las palmas fénix no logran convivir en la ciudad, fenómenos medioambientales se han convertido en certeros enemigos.

En una de las glorietas de la avenida Reforma está plantado un joven ahuehuete, pero casi no se puede ver porque lo tapan unas barreras metálicas antimotines, además de estar plagadas de carteles y grafitis. Sólo se asoma la copa del árbol, aunque si una tiene la suerte de subir a alguna de las torres o edificios circundantes, se puede ver el interior de ese “búnker” donde el ahuehuete ha ido, poco a poco, arraigándose. Antes estaba allí la Palma de Reforma –de hecho, el lugar se llamaba la Glorieta de la Palma. Pero la palma murió en 2022, al igual que ya lo hicieron, lo están haciendo y lo seguirán haciendo todas las palmas de esa misma especie (Phoenix canariensis), también llamadas palmas canarias o fénix, que abundaban en la ciudad. Todas ellas están sucumbiendo a una combinación de patógenos y plagas –hongos, bacterias e insectos– que antes no las afectaba. La hipótesis actual prevaleciente es que todos ellos están asociados a los cambios radicales en el ambiente debido al calentamiento planetario y a la circulación global de especies.

Pero volvamos a la historia de la extinta palma de Reforma. Después de un evento de despedida en abril del 2022 llamado “Palmas a la palma” y su posterior derrumbamiento, vino la etapa de definir su sustitución. El gobierno capitalino emprendió una consulta pública digital con una preselección de especies que incluía: un ahuehuete, una palma canaria, una ceiba, una jacaranda, un árbol de la manita, y un fresno, entre otras opciones. El ahuehuete ganó su derecho a ser el nuevo inquilino de este emblemático espacio de la ciudad y se plantó un primer ejemplar en junio de 2022, pero este no logró aclimatarse y pereció meses después. Fue así como en mayo de 2023 se plantó un nuevo ejemplar, pero este sufrió un ataque que, según la entonces jefa de gobierno, obedeció a tintes políticos. Hoy en día y a paso lento, parece ser que este segundo ahuehuete está aún adaptándose a su nuevo hogar.

La situación del ataque no ha sido esclarecida, pero es parte de una serie de conflictos políticos e identitarios que han marcado el destino de la glorieta que desocupó la palma. Uno de ellos es, por ejemplo, el deseo de algunos sectores de la ciudadanía por imponer su propio proyecto simbólico para este lugar: han querido convertirlo en la “Glorieta de las Personas desaparecidas”, con el fin de visibilizar los pendientes del Estado mexicano con respecto a este doloroso tema. Las discordias por la glorieta, aunadas a la vulnerabilidad de su nuevo inquilino, han hecho necesario el cerco del árbol. El joven ahuehuete no tiene aún la autoridad moral que la palma había ganado por su larga presencia, de forma que ha tenido que crecer sitiado física y simbólicamente como si fuera un ente non grato.

La situación del ahuehuete de Reforma es muy peculiar. Su especie (Taxodium mucronatum) encarna algunos hitos de este país. Así, por ejemplo, los abatidos, pero aún presentes restos del “Árbol de la noche triste” –renombrado como “de la noche victoriosa” en 2021, con los 500 años de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan– nos recuerdan las batallas épicas que se jugaron en estas tierras a la llegada de los conquistadores. En el Bosque de Chapultepec también tenemos un ahuehuete que parece estar vinculado a esos tiempos, el llamado “Ahuehuete de Moctezuma” y que es uno de los árboles más viejos de la ciudad. Vayámonos a Oaxaca, donde yace el árbol más grande del país y el más ancho del mundo: el ahuehuete de Santa María del Tule, con sus aproximados 2 000 años de vida. Una figura central en la vida de esa comunidad, no sólo por la presencia que ocupa sino por las dinámicas turísticas que ha generado y de la cual depende la economía local.

Quizá por algunos de esos hitos y el vínculo identitario que favorecen, el ahuehuete fue el ganador de la consulta pública para reemplazar a la palma de Reforma. Casi todas las especies a ser votadas eran nativas del país. Esto se debe a que una fuerte tendencia actual clama por la reintroducción y protección de la flora endémica o nativa a partir de razones ambientales: favorecen la subsistencia de la fauna también endémica o nativa; resisten mejor a las temperaturas y cambio climático que está experimentando el altiplano mexicano y necesitan menos agua que las plantas “exóticas”. No sobra decir que todas ellas son razones de mucho peso.

Sin embargo, destaca que en la consulta también hubo dos especies que no eran endémicas, pero que llevan tanto tiempo coexistiendo aquí que ya han sido “naturalizadas”: la palma fénix y la jacaranda. Sí, “naturalización” también se usa en biología para referirse a ese proceso por el cual una especie se adapta y arraiga en su nuevo entorno –así como en el caso de las personas de origen extranjero que adquieren la ciudadanía mexicana–. Después del ahuehuete, la segunda especie más votada fue precisamente la palma fénix, con una diferencia de tan sólo 6 000 votos, de forma que las y los endemistas ganaron la batalla por poco a aquellas personas que ya se habían acostumbrado a la palma. En tercer lugar, quedó la jacaranda, originaria de Brasil e introducida al país a principios del siglo xx. Qué interesante que dos de las tres finalistas hayan sido especies naturalizadas, lo que demuestra el apego que estas plantas lograron ganarse entre la ciudadanía, y que el vínculo no necesariamente se explica en función del endemismo. Las jacarandas, por ejemplo, son uno de los árboles más icónicos y queridos de la ciudad porque todas las primaveras cubren las calles de un morado que roba miradas. Además, con su floración a inicios de la primavera, se han convertido en las compañeras por excelencia de la marcha del 8 de marzo en el Día Internacional de las Mujeres.

La palma en la Historia

Entre tanta discusión, nos olvidamos de la protagonista de esta historia, la extinta palma de Reforma. Como vimos, la palma perdió en la consulta popular el lugar central que había ocupado desde principios del siglo xx, pero no se quedó muy atrás. Y es que las palmas fénix también son compañeras cotidianas de muchas zonas de la ciudad y de otros estados inclusive, desde hace mucho tiempo. En el caso de la de Reforma, llevaba tanto tiempo en esa glorieta, que nos hemos olvidado de preguntarnos cómo llego ahí. Y es que a diferencia de todos los otros elementos de las glorietas de Reforma –el Ángel, el Monumento a Cuauhtémoc, el Monumento a Colón, la Diana cazadora–, la pobre palma no tiene historia, o más bien, ha sido tratada como si no la tuviera. Cómo, cuándo y por qué llegó específicamente una Phoenix canariensis a esa glorieta de Reforma, y no cualquier otra especie, parece haber sido una pregunta irrelevante para quienes estudian la historia de esta ciudad. Como si diéramos por hecho que su presencia y existencia ahí no tiene significado ni importancia alguna.

Pero algunas miradas curiosas sí la volteamos a ver y sí nos preguntamos sobre su historia; no sólo la de Reforma, sino también la de cientos de otras que aún abundan en el paisaje de la ciudad. Es mucho lo que desconocemos de su historia, pero hay avances. Sabemos ya, por ejemplo, que la de Reforma fue sin duda la pionera en términos de la centralidad urbana que le dio su posicionamiento estratégico en esa glorieta. Pero también sabemos que lo que convirtió a las palmas canarias en un elemento icónico de la ciudad –y cuando digo icónico, es también literal puesto que cuentan con su propio símbolo en las estaciones de Metro y de Metrobús– fue su introducción masiva a partir de la década de 1930 y, sobre todo, en la de 1940.

Durante los gobiernos priistas de entonces, la palma se convirtió en una de las especies predilectas de la paleta vegetal de parques, camellones, glorietas y avenidas. Era un símbolo de modernidad, de estilo, de exuberancia y de desarrollo. Estaba presente en aquellos espacios en donde la llegada y masificación del coche como principal medio de transporte había hecho necesario calles amplias; estaba en los nuevos vecindarios que tenían, también, nuevas formas de viviendas; y estaba en los parques renovados que sustituían viejas plazoletas coloniales.

Preguntarse por qué las palmas simbolizaban eso es también una pregunta histórica que nos remite a historias más globales como la historia de la horticultura. Historias como la de la introducción de la palma fénix –originaria de las Islas Canarias– al sur de Europa por ahí de principios del siglo xix, cuando por su majestuosidad, adaptabilidad y exuberancia, se convirtió en presencia indispensable de las mansiones mediterráneas de las clases altas en el sur de Francia y de Italia. Tener una palma reflejaba la posibilidad de vivir siempre con lujo y en una eterna vacación soleada. Todo esto llamó la atención fuertemente a varios horticultores estadunidenses, quienes importaron a las fénix para su reproducción comercial, tanto en California como en Florida, con la visión de que no sólo estaban cultivando y ofreciendo una especie, sino, sobre todo, un estilo de vida. Esa visión, y por lo tanto esa historia horticultural, es la que también llegó aquí a nuestro país.

Pero si uno le rasca más a la historia de las palmas en nuestro país, resulta que se va a encontrar con otra historia, una aún más antigua. Una que tiene que ver con la historia de la conquista y de la colonización, así como con el intercambio de nuevas especies entre los continentes hace más de 500 años. En el territorio de lo que después se convertiría México, había sólo unas pocas especies de palmas nativas –sobre todo en lo que hoy es la península de Baja California y la de Yucatán–. Fueron los frailes quienes trajeron las palmas fénix y datilera (Phoenix dactylifera). En ese entonces no existía ni la botánica ni la horticultura; ni siquiera existía la nomenclatura científica para diferenciar las especies, por lo que ambas eran confundidas con frecuencia. Obviamente, los registros de los barcos que traían mercancías durante la colonia, si acaso mencionaban palmas. Sólo se sabía que algunas daban dátiles y otras no. Las hojas de ambas se usaban para la misa del Domingo de Ramos; pero la datilera, además, era básica para la alimentación en las misiones y puestos de españoles. Así que resulta, conociendo esta historia, que las palmas tienen más de 500 años de naturalización en nuestro país. Después de todo, quizá no sean especies tan arribistas como pensábamos.

Pero claro, no se puede negar tampoco que ese vínculo con la historia de la conquista y colonización pesa. Por algo en la Glorieta de Colón ya no está Colón sino nuevas reivindicaciones sociales como la de la lucha de las mujeres. También pesan las visiones e ideas de desarrollo urbano en torno a las grandes avenidas y el auto que convirtieron a la ciudad de México, durante la segunda mitad del siglo xx, en la caótica megalópolis que es hoy en día. Se podría entender entonces que las palmas, aunque elementos icónicos y con una larga historia en nuestro país, sean figuras non gratas; que no las sintamos como nuestras y que pensemos que realmente no deberían estar aquí ni en el país. Además, están las ya mencionadas importantes razones ambientales que justifican la reintroducción de especies nativas.

Sin embargo, un clavado a la historia de las palmas nos muestra que forman y han formado parte de la historia de esta ciudad y país de diversas maneras, y que han interactuado con nosotros de formas a veces dolorosas y a veces festivas. Pero es tanto lo que desconocemos sobre esa historia y sobre ellas, que quizá por eso su extinción se ha sucedido enfrente de nuestros ojos sin que le demos mayor importancia; como algo irrelevante o, incluso, deseable.

La ciudad sin palmas

Cada vez quedan menos sobrevivientes, porque la mayoría de las fénix se han convertido en cadáveres o en fantasmas. “Palmas-fantasma” son aquellas que a la vez están y no están; es decir, las que ya están infectadas y empiezan a tener indicios de su inevitable muerte –con el horror que significa estar viendo algo que se sabe que va a morir, o sea que técnicamente ya está muerto, pero frente a lo cual no hay nada que hacer–. Esos indicios pueden ser algunas hojas decaídas (amarillentas) o la presencia de sólo una copa viva con algunas hojas aún verdes, pero donde todas las demás ya han muerto.

“Palmas-cadáver” las hay de muchas variedades. Hay “las zoombies”: aquellas palmas que claramente ya murieron, pero que permanecen con su copa entera marchita y caída, sin que nadie haga nada por ellas; son como muertos que aún no han sido enterrados. También están “las muñón”: aquellas a las que ya les cortaron la copa pero sólo queda el tronco, como una especie de brazo sin mano, que se alza horrendamente marcando la presencia de algo que estuvo pero que, estando, realmente ya no está. A estas también nadie se ha acordado (o importado) de retirar y enterrar. Por otra parte, están “las troceadas”: aquellas palmas que sólo existen como pedazos de troncos talados y apilados en los parques, esperando ser retirados. Estos sí ya no parecen mucho una palma, pero todavía tienen algo de ella. Y finalmente están “las ausentes”: las palmas que ya no están ni son, pero que incluso así todavía existen sutilmente por su ausencia como un hueco en la tierra, o como un ligero montículo, donde claramente se nota que hubo una palmera, pero donde ya ni los troncos quedan. Estas existen sólo como recordatorios de la ausencia.

También podríamos hablar de otras formas sutiles en que la ausencia de esas palmas se hace evidente mediante otras presencias: jóvenes árboles recién plantados en camellones donde sabíamos –donde nuestra memoria nos dice– que ahí había palmas hasta el punto de que casi podemos todavía imaginarlas; o nuevas palmas plantadas, pero esta vez no fénix sino de la otra especie que parece no sucumbir (la Washingtonia robusta, que además de ser nativa de la península de California, desarrolla un coqueto faldón si no se poda).

Y claro, me olvidé de mencionar las que aún están plenamente vivas, “las sobrevivientes”, pero que son una rareza: aquellas canarias que, sorprendentemente, no se han contagiado y que siguen donde siempre han estado. Estas se han convertido en algo así como bombas de tiempo esperando detonar; sabemos que sus días están contados. Desde la ventana de mi sala puedo ver una de esas; es una de las fénix más grandes, altas y hermosas que he visto. Pero cada vez que la miro, en lugar de maravillarme de su ser colosal, me invade una fuerte angustia porque lo único que pienso es ¿y cuándo se nos va a ir esta? Todos los días la observo un poco en busca del indicio fatídico de sus hojas que me indique que, finalmente, ella también ha sucumbido, y que tendré que irme acostumbrando a no verla ya todos los días. Me pregunto cuándo será el día en que se extingan todas las palmas canarias de esta ciudad –de que va a suceder, eso parece ser ya indudable.

En el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver hay una hoja de palma fosilizada que habitaba en un lago de Wyoming hace 50 millones de años. Me enteré de esto gracias a una amiga que, sabiendo de mis obsesiones y excentricidades, se tomó la molestia de mandarme una foto. La cédula del fósil dice que las “palmas son importantes indicadores del clima”. Hoy nos parecería impensable que en un lugar tan frío como Wyoming exista una planta que relacionamos tan íntimamente con el calor y los entornos “tropicales”. Lo que ese fósil de palma nos dice, por lo tanto, es que hace millones de años ahí había condiciones de vida para ellas. Y esto me ha hecho pensar en lo que pasa con nuestra ciudad hoy en día: se ha convertido en un lugar donde ya no hay condiciones de vida para ellas, ni para muchas otras cosas. Me pregunto, ¿qué dirán en algunos miles o cientos de miles de años los registros fósiles de las palmas que alguna vez vivieron aquí y que fallecieron masivamente? ¿Qué dirá eso sobre el calentamiento global y sobre quienes lo presenciamos día a día?

Y entonces, me hago otra serie de preguntas: ¿Qué más estamos perdiendo con la pérdida de las palmas? ¿Podemos ser más optimistas sobre el futuro cuando vemos a un ahuehuete en vez de una palma –aún si tiene que estar permanentemente protegido por muros antimotines? ¿Qué dicen sobre nosotros y sobre nuestro país todas estas historias de plantas perdidas, ganadas, consentidas, repudiadas? Eso es lo que intento saber. Como dice por ahí el título de un artículo de Leticia Durand de 2022, intento entender “el mundo que construimos en colaboración con las plantas”.

PARA SABER MÁS

- Durand, Leticia; Radamés Villagómez y Francisco Vergara, “La palma que convocó a una ciudad” en Nexos, 2022, en https://goo.su/euLqlc

- Martínez Assad, Carlos, La Patria en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México, UNAM/FCE, 2005.

- Micrositio de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la cdmx sobre las palmeras de la Ciudad, en https://goo.su/6j3uiT

- Micrositio del Gobierno de la Ciudad de México sobre la consulta pública para sustituir la Palma de Reforma, en https://goo.su/tja4IA

- Podcast Masaje Cerebral de la Sociedad de Científicos Anónimos. Episodio: “La muerte de las palmeras”, en https://goo.su/u8C6tbE