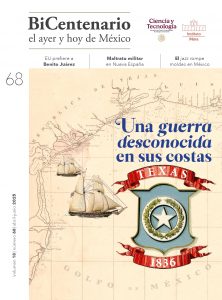

En revista BiCentenario. El ayer y hoy de México, núm. 68.

![]()

El pasado siempre dejará enseñanzas a las cuales asirnos para entender de qué están hechos los mensajes del presente. Y hasta por qué ciertas maquinaciones e intrigas que hoy cuesta comprender, tuvieron su explicación en tiempos no tan añejos. Que se plantee en estos días la cesión de un país –Canadá–, la venta u ocupación de los territorios de otro –Groenlandia–, el control de un paso económico estratégico –Canal de Panamá– y más cercano a nuestra historia, la oferta para que soldados extranjeros ingresen a México con fines militares, no trata de ocurrencias descabelladas si el pasado ofrece antecedentes. Entre 1835 y 1846, los colonizadores angloamericanos comenzaban a llegar a Texas en carretas para obtener prosperidad, pero principalmente hacerse de esas tierras ricas para la producción agropecuaria. Pero su mentor, el empresario Esteban Austin, consideraba que lo más importante para esa estrategia de poblar era apoderarse de los puertos en el golfo de México, desde donde podrían comercializar, liberados de los aduaneros mexicanos, su principal ingreso de entonces, la exportación de algodón. Las artimañas de desconocer a la autoridad mexicana y ocupar las costas fue una guerra de la que se ha hablado poco, y ayuda a entender en 2025 aquellos esbozos imperiales.

México, con un despliegue escaso de hombres y armas, bloqueaba los puertos de Texas para impedir la llegada de armas, dinero y voluntarios desde Estados Unidos y así cortar el lucrativo negocio del algodón. Del otro lado, con su declaración de república independiente los texanos entregaban patentes de corso a los comerciantes a fin de que pudiesen armarse y defenderse de los barcos mexicanos. El documento donde un aduanero mexicano narra en 1835 su expulsión del despacho de Galveston y el posterior secuestro y maltrato por un corsario texano ilustra cómo se vivían esos tiempos de conflictos y cómo fue escalando hasta finalizar con la apropiación de Texas.

Aquella especie de guerra de guerrillas marítima, con la que abrimos esta edición de BiCentenario, tendría su correlato de intereses económicos, ya no tanto territoriales, por Estados Unidos, poco más de dos décadas después. Cuando comenzada la guerra de Reforma ese país debía decidirse por mantener o rechazar el reconocimiento al gobierno liberal de Benito Juárez, o lo que deparase de los conservadores en caso de triunfar. Como trasfondo –te lo contamos en estas páginas–, los estadunidenses colocaban sus fichas en quien le podría ofrecer mejores ventajas para transitar el estratégico istmo de Tehuantepec, para el cual ya había un Tratado de la Mesilla que los obligaba a negociar.

Los intereses comerciales privados primaron en esa decisión. Fue una suerte para Juárez que el principal interesado en hacer negocios a través del istmo fuese un empresario conocido de Nueva Orleans que abogó por él. Decantado el apoyo estadunidense fue posible luego una negociación que Juárez supo llevar con sus enviados, con resistencia a las demandas y el acoso estadunidense, centrada en la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En décadas anteriores se había perdido territorio, correspondía ahora dar lugar al aprendizaje para que la diplomacia resolviera cualquier controversia fuera del terreno de la imposición.

La crudeza del ejercicio de poder, expresada con alevosía muchas veces, como lo que estamos viendo en estos días de intentos de expansionismo territorial, proteccionismo económico o persecución de disidentes y migrantes criminalizados, tiene sus manifestaciones violentas en todas las épocas. En los militares de la Coahuila de la Nueva España, que aplicaban azotes y trabajos forzados ante la menor insubordinación, o en los agentes policiales de la represión de los años sesenta y setenta del siglo xx, que podían entrar a la universidad en la ciudad de México y en sus patios asesinar jóvenes guerrilleros. Dos historias que pueden seguirse en este número de la revista. También ese poder puede mostrarse flexible y dejar entrar a un investigador policial extranjero al país, en este caso cubano, y apoyarlo en hallar en pocos días a los autores de un robo millonario. Una generosidad y despliegue de recursos económicos que no serían posibles sin vínculos políticos y relaciones diplomáticas convenientes, cuando de por medio está el líder de una Cámara de Senadores.

En otros temas, abordamos en BiCentenario qué fue de esos dorados años veinte del siglo pasado, cuando el jazz irrumpió en México para permear en la música, el baile, el teatro, el cine y la moda, y las chicas se animaban a protagonizar la vida cotidiana con cortes de cabellos cortos y unas ropas que llamaban a romper tradiciones. Te contamos cómo se fue transformando el apacible pueblo de Mixcoac de huertos y jardines, casas de campo amplias, gente sencilla y de trabajo, al despojo de su traza rural por la urbanidad expansiva. También hallarás aquí, cómo es que las tradicionales palmeras que engalanaban el paisaje de la capital desde la glorieta de Reforma hasta las calles de muchas colonias, se han ido perdiendo para dar lugar a otros tipos de árboles o rellenar con cemento sus lugares vacíos. ¿Consecuencia de una nueva urbanidad forestal o del cambio climático?

De estos temas trata este número de la revista, junto a nuevas historias que te animamos a descubrir. Hasta la próxima.