Adán Rodríguez Ávila

Programa de maestría y doctorado en Historia, UNAM

En revista BiCentenario, el ayer y hoy de México, núm. 69.

Los inconformes al régimen de Porfirio Díaz nunca pudieron hacer pie ante el régimen sino hasta su final. Ni conservadores ni católicos, reunidos en grupos de alcance insignificante, y enfrentados entre ellos, lograron incomodar a un gobierno que en sus distintos momentos supo manejar a la jerarquía de la Iglesia y los propietarios de los medios impresos, las principales usinas de cualquier posible rebeldía organizada.

Una buena dosis concentrada de historia patria nos recuerda a Francisco I. Madero montado en un caballo cuando pensamos en los adversarios del porfiriato. Sin embargo, la aventura maderista comprende apenas tres de los 33 años de gobierno repartidos de manera desigual entre Porfirio Díaz y su compadre Manuel González. Nos imaginamos siempre al país entero alborotado, cuando en realidad, Díaz gozó de buena fama durante sus primeras administraciones –que son también los años menos comentados. Antes de las canas, don Porfirio era respetado por la elite más privilegiada como masón de altísimo grado y por el ciudadano promedio como defensor de la patria. Como muchos de sus antecesores, alimentó su propia leyenda a fuerza de billetes: tenía en nómina a varios periódicos, el órgano por excelencia para difundir ideas en el siglo xix. Los diarios hacían quedar bien al general todos los días; ensalzando sus virtudes personales o callando sus acciones más cuestionables.

En los primeros pasos del porfiriato, la oposición era poca, aunque diversa, sostenida y organizada. Más que un movimiento político que hiciera contrapeso al oficialismo, lo que existieron fueron grupos contrarios a la administración de Porfirio Díaz; en lugar de una, varias oposiciones. Cada una de estas, inconforme con aspectos diferentes del gobierno; muchas veces, enemigas entre sí. Y esto era lógico. En un ambiente de concordia, como el que pregonaba la política de conciliación porfiriana, quedaron fuera del reparto los de convicciones firmes y principios irreconciliables. Excluirlos de la fiesta era tanto inevitable como necesario; muchos de los perdedores en la guerra contra el segundo imperio mexicano quedaron, injustamente, retratados como traidores. Mantener el estigma servía al oficialismo, porque construyó un discurso que lo legitimaba como el bueno de la historia –nunca mejor dicho.

Para buscar aquellas notas disonantes es preciso dirigir la vista hacia la prensa independiente. Hasta los últimos años del porfiriato no se habían presentado grandes oposiciones durante las elecciones, ni existía el sistema de partidos institucionalizado hoy en día. Los liberales adversos al nuevo rumbo que tomaba su ideología bajo el manto porfiriano no se imaginaban salir de su partido para formar otro; reconocían diferencias, pero su discurso, muchas veces, era lograr el cambio desde dentro. En cierto sentido, estos opositores eran privilegiados, pues su abierta adhesión al credo liberal los absolvía de los 400 motes y descalificaciones que la prensa pagada lanzaba a sus contrarios. Además, sus manifestaciones encontraron respuesta en la forma de debates. Esto no ocurrió con los otros opositores.

Conservadores y católicos fueron ridiculizados una vez tras otra en la prensa subvencionada, pues el oficialismo no los reconocía dignos, ni siquiera para entablar debates. Los primeros llegaron al porfiriato con la reputación por los suelos, como perdedores de la Guerra de Reforma. Por otra parte, los católicos organizados en política que no se identificaban como conservadores tomaron nota del fracaso de estos y desarrollaron una prensa caracterizada por las denuncias sociales. A todo esto, deben sumarse un par de puntos. En primer lugar, la alta jerarquía eclesiástica recién volvía de su exilio y solicitó a sus fieles que se manejaran con prudencia y sumisión a las autoridades, para que no se acusara a la Iglesia de sublevación y rebeldía. Además, estaba en la habitación un elefante de los grandes: el tremendo escepticismo ante las elecciones por los mecanismos de control gubernamentales, desde las denuncias de personas sospechosas cerca de las urnas hasta las francas acusaciones de fraude.

Las oposiciones del porfiriato más tempranas no aspiraban a ganarse al pueblo en los comicios. Su labor era la del periodista crítico en un régimen cuestionable: denuncias, correcciones y poner los puntos sobre las íes. La pervivencia de las expresiones opositoras a lo largo de más de 30 años de gobiernos porfiristas da cuenta del apoyo que recibieron del público y la importancia de su rol en el ambiente político. Los que supieron subsistir a pesar de la censura y otros mecanismos de control –que hoy llamaríamos competencia deshonesta– son los protagonistas de una visión comprometida con la supervivencia de la verdad en cierta época; al menos, ellos así la llamarían, nosotros convengamos en que, por lo menos, reivindican una historia de los inconformes.

En casa de herrero…

Uno de los asuntos que más atarearon al porfirismo fue la construcción de una imagen digna de cualquier nación moderna. Así, dedicó grandes esfuerzos a sus pabellones culturales en exposiciones internacionales y tiró la casa por la ventana cuando invitó a los extranjeros a sus festejos por el centenario de la independencia. Sin embargo, puertas hacia adentro batalló un poco más para lograr una reputación limpia. La primera de sus preocupaciones fue mandar el mensaje de que el partido liberal estaba más unido que nunca. Hacer las paces con antiguos enemigos por medio de la política de conciliación apaciguó los ánimos y suprimió algunos rencores, pero también aportó su granito de legitimación a un movimiento que había llegado al poder después de dos levantamientos armados, levantamientos que evidenciaron lo poco que se aguantaban las facciones liberales.

La intención de mostrar a los diferentes grupos políticos como un coro al unísono respondía a las novedosas ideas decimonónicas de uniformidad y progreso: todos hacia adelante. Fue Porfirio Díaz el responsable de institucionalizar el culto a Benito Juárez y remarcar la genealogía liberal de la que, en efecto, provenía. En 1878, el gobierno financió a La Libertad, un periódico de corte positivista, en el que se instó a todos los liberales a remar hacia la misma dirección para conservar el poder que el partido había conquistado. Más tarde, en 1885, las subvenciones se dirigieron hacia El Partido Liberal, otro diario con la expresa intención de reunir a todos los simpatizantes de la ideología que llevaba en su nombre. En estos primeros años se quería retratar a los vencedores de 1867 como una gran familia homogénea; un único partido indivisible extendido por todo el territorio. No lo consiguieron.

La primera de las ovejas descarriadas fue El Monitor Republicano, anciano venerable y miembro distinguido del liberalismo más recalcitrante. Su historia, en realidad, es triste. Este periódico defendió los principios liberales durante los momentos de mayor confrontación con los conservadores; era un superviviente de múltiples guerras que no se hallaba en los nuevos tiempos, cuando descubrió que el liberalismo por el que había peleado no se parecía al que se adjudicaba el triunfo en el gobierno. Así lo mostraba la manera en que estaba redactado: no con una jerga científica y afán noticioso –como los nuevos periódicos que surgían–, sino con un discurso pasional y sin tapujos, aunque permeado de un sentido de la honorabilidad, reminiscencia del antiguo régimen.

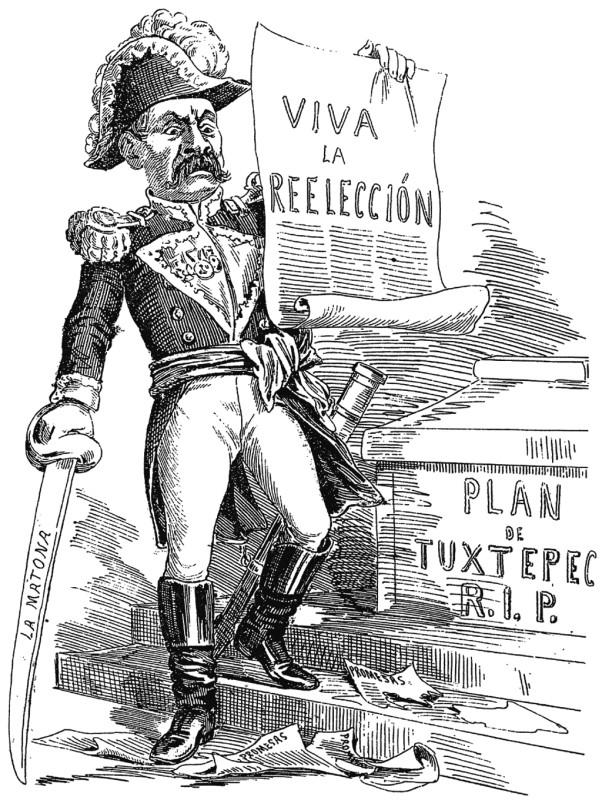

Aunque de misma ideología que el oficialismo, El Monitor Republicano era prensa independiente y sus páginas representaban al mismísimo liberalismo de la Reforma. Los redactores no simpatizaban con el positivismo, ni con la tendencia de ensalzar el progreso materialista por encima de las libertades y el cultivo de los valores sociales. Advertían, pues, que frente a las ideas con las cuales coqueteaban los más jóvenes liberales, la sociedad estaba en peligro de decadencia. Si bien, sus más grandes preocupaciones eran otras. Por una parte, denunciaban que los hombres alrededor del presidente se aprovechaban de un corazón generoso y buenas intenciones para cometer abusos y atropellos legales. Por otra, acusaban a las reelecciones como una inconsecuencia de los tuxtepecanos y los principios liberales. El problema, en sí, no era que el pueblo escogiera a Porfirio Díaz cuantas veces le placiere. Las alertas de El Monitor Republicano estaban en que la no renovación de los poderes, al propiciar el estatismo político, atentaba directamente contra el progreso; además, ni siquiera podría hablarse de la voluntad del pueblo cuando el sufragio no era libre.

En aquella misma sintonía escribió El Diario del Hogar, de Filomeno Mata, periodista comprometido con el oficialismo hasta 1887, cuando se modificó la constitución para que Porfirio Díaz se reeligiera sin obstáculos. Esto fue juzgado por el periódico como un retroceso en las instituciones liberales, que no necesariamente era culpa de Porfirio Díaz. Al general lo habían apoyado en los comicios anteriores y aseguraban que lo harían de nuevo para los de 1892, pero no así la idea de presentarse en elecciones consecutivas de manera indefinida. Semejante práctica antiprogresista, escribió El Diario del Hogar, no podía venir del intelecto, ni las intenciones del presidente; se trataba de un plan maquiavélico orquestado por los funcionarios públicos de mediano rango, aquellos vividores del erario que pretendían alargar sus carreras políticas con el fin de mantener su cómodo estilo de vida. Otra gran preocupación que tuvo Filomeno Mata, en consonancia con El Monitor Republicano, fue la destrucción del sufragio libre. La tremenda indiferencia de la población mexicana frente a las elecciones era culpa directa de las prácticas y decisiones controladoras de los tuxtepecanos, del tiro que se habían dado en el pie al ir en contra de sus primeros ideales.

Católicos y ciudadanos

He aquí los más grandes críticos del régimen. Cuando los liberales hablaban de la Iglesia, retrataban a un clérigo monarquista, conservador y traidor a patria, cuyo modo de vida consistía en aprovecharse el pueblo y mantenerlo ignorante. En realidad, la oposición católica tuvo varias caras, separadas del enemigo caricaturesco pintado por el discurso del oficialismo. Para empezar, los católicos fueron los grandes perdedores de la política de conciliación: a diferencia de algunos conservadores, monárquicos y la mayoría de los liberales, no se unieron al gobierno, ni cesaron las calumnias hacia sus prohombres en las páginas subvencionadas. Tampoco vieron anuladas las leyes intolerantes promulgadas en el calor de la Guerra de Reforma. Es cierto que estas se aplicaron poco y sin ganas en la mayoría de los casos, pero su existencia en el papel hacía creer a los católicos que celebrar las fiestas patronales dependía de la buena voluntad de don Porfirio y no de un marco legal que protegiera el ejercicio de sus creencias.

Coartados los espacios de participación política tradicionales y estigmatizados como mochos, retrógrados, cangrejos… los católicos se volvieron críticos del porfiriato a través de la prensa periódica, en cuyas páginas plasmaron verdaderos proyectos alternativos al liberalismo, sin el freno de mano característico de la crítica hecha por los liberales independientes. De los múltiples periódicos católicos destacó una trinidad: La Voz de México, El Tiempo y El País. Todos eran proyectos laicos. Después de todo, al alto clero no le interesaba envolverse en confrontaciones políticas –en vista de los fracasos anteriores– y habían llegado a una especie concertación con Porfirio Díaz: a los laicos, les pedían ser sumisos y aguantar las hostilidades, pues la Iglesia, decía, era amiga de la paz y enemiga de las revoluciones. Más o menos, hicieron caso los periódicos. La Voz de México aún se creía conservadora y añoraba los viejos tiempos; El Tiempo llevó a sus redactores muchas veces a la cárcel. Y El País fue el aburrido del trío, pues su fundación (en 1899) hizo que llegara tarde al alboroto de las reelecciones y actuara más como un periódico moderno. Esto era, menos opiniones, achaques y disputas; más noticias descriptivas.

Fundada en 1870, La Voz de México representaba al catolicismo de la vieja guardia; sus miembros eran conservadores y habían trabajado para el imperio. Desde sus inicios, miraron al porfiriato con escepticismo. Habían presenciado la derrota de sus intereses en múltiples ocasiones, tantas como las veces que presenciaron a los liberales pelearse entre facciones; además, se acercaron a las recomendaciones de la instrucción pastoral de 1875, publicada por los arzobispos mexicanos. Esta sugería a los fieles resignación y respeto a las autoridades; a los periodistas católicos, en particular, les pidió no alebrestar los ánimos. La Voz de México, pues, desdeñó la participación política monopolizada por los liberales. No simpatizaba, siquiera, con el sufragio, convencida de que los resultados, al fin y al cabo, estaban arreglados.

Esto no significa que los católicos fueran aquellos cangrejos que denunciaba la prensa subvencionada, empecinados en traer de vuelta al Antiguo Régimen. Al contrario, fueron los primeros críticos del partido conservador y las acciones que lo llevaron a su declive. Aceptaron el republicanismo y la democracia –si se aplicaban correctamente–; no así con los principios liberales. La crítica por excelencia hacia las administraciones porfirianas es que se regían por el liberalismo, una ideología inmoral y pecaminosa, debido a sus presupuestos filosóficos acerca de los humanos y su organización en sociedades. Uno de los temas predilectos de La Voz de México fue la intolerancia de los liberales: libertad de asociación en los papeles oficiales, pero persecución a las monjitas caritativas; libertad de creencia, pero los diarios subvencionados echaban espuma por la tinta cuando paseaba una procesión por las calles.

Quizá el mayor crítico del porfiriato fue El Tiempo. No sólo fueron el motivo de su éxito un estilo culto e incisivo, junto con una agenda bien sistematizada desde sus inicios; sobre todo, estos católicos introdujeron una novedad en el campo periodístico y en la esfera política mexicana: la cuestión social. Si bien, este tema parece más propio de los revolucionarios, lo cierto es que los católicos fueron pioneros en evidenciar las consecuencias sociales del liberalismo económico y su raudo progreso sobre el territorio mexicano: usura, empleomanía, alcoholismo, prostitución y juego. El Tiempo denunció cuanto se le puso en frente: el arreglo de las elecciones, la hipocresía del régimen –al pregonar libertades para los ciudadanos, pero coartar las aspiraciones de los católicos–, lo que llamaban “degeneración social” y la filia de los liberales con el vecino del norte. La historia de este periódico muestra dos necesidades fundamentales. Primero, que los católicos requerían que fuera reconocida la dimensión intangible del ser humano –y su respectivo desarrollo–, ante el sofoco del progreso más materialista posible; y segundo, que estaban ávidos de participación política y daban sus primeros pasos en esto que el nuevo régimen llamaba “ciudadanía”.

Algunos aspectos en los que coincidieron ambos grupos de católicos fueron la crítica hacia la ley del Timbre, la ley Fuga, el funesto episodio de la moneda de níquel, los grandes contratos ferrocarrileros y los empréstitos. También, el hecho de que todo lo anterior era omitido en la prensa subvencionada, junto con los hostigamientos a los periodistas independientes. Los católicos también se pronunciaron en contra de las reformas constitucionales para que Porfirio Díaz se mantuviera en la presidencia. Sin embargo, no creyeron que al general lo hubieran engañado sus ambiciosos colaboradores o que los tuxtepecanos traicionaran sus primeras convicciones. Creían, más bien, que los liberales habían querido perpetuarse desde el inicio y el discurso de la no reelección tuxtepecana era otra de las cuatrocientas ideas que pregonaban y no respetaban en la práctica. No hay decepciones cuando no se tienen expectativas.

Periódicos independientes

A menudo se exagera la censura ejercida en el porfiriato. Esto es un legado de la historia patria, menos ocupada en la comprensión el pasado y más interesada en la fabricación héroes y villanos. Sin embargo, negarla sería un error tan grande como exacerbarla. A finales del siglo xix, existían muy pocos espacios para alzar la voz y ser escuchado; la prensa era uno de los más importantes. La maquinaria del régimen tenía muchos medios para frenar a los periodistas: denuncias, encarcelamientos, confiscación de imprentas… No obstante, el más usado fue oponer sus propios periódicos a los independientes, con una versión de los hechos rebajada o ausente. Además, la dificultad de presentar oposición política se acrecentaba cuando los títulos oficialistas vendían sus diarios mucho más baratos y con calumnias hacia los escritores opositores.

Los primeros críticos encontraron en la prensa un espacio donde pudieron ejercer la libertad de expresión, aunque esta fuera limitada. La función de estos periódicos fue más allá del mero quehacer noticioso; dieron voz a los grupos políticos segregados, evidenciaron la censura sistemática, denunciaron los presuntos desfalcos y los obvios atropellos a las libertades, mostraron su compromiso social y construyeron la opinión pública. Hubo una notoria caída de la simpatía hacia Porfirio Díaz a partir de 1887, cuando se llevó a cabo el plan maestro de la reelección indefinida. Fue el punto de no retorno. Lustros más tarde, la disconformidad encontró voces más explosivas.

PARA SABER MÁS

- Pani Érika, “Democracia y representación política. La visión de dos periódicos católicos de fin de siglo, 1880-1910”, Claudia Agostini y Elisa Speckman Guerra, eds., Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX), México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2001, pp. 143-160.

- Pérez-Rayón Elizundia, PÉREZ-RAYÓN ELIZUNDIA, NORA, “La crítica política liberal a fines del siglo XIX. El Diario del Hogar”, Nora Claudia Agostini y Elisa Speckman Guerra, eds., Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX), México, Instituto de Investigaciones Históricas, unam, 2001, pp. 115-142.

- Ponce Alcocer, María Eugenia, “La prensa frente a la maquinaria y el abstencionismo electoral: El Monitor Republicano y El Diario del Hogar. 1877-1899”, Fausta Gantús y Alicia Salmerón (Coords.), Prensa y elecciones. Formas de hacer política en el México del siglo XIX, México, Instituto Mora, Instituto Federal Electoral, 2014, pp. 103-126.

- Rodríguez ávila, adán, “El problema usurario según El Tiempo: crítica católica contra el régimen liberal, 1883-1891”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 2023, en https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/77807